商工中金 民営化は中小企業のため?課題と今後の展望を徹底解説!商工中金 民営化への道: 変革と中小企業支援の未来

中小企業を支え続けた商工中金が、不正融資問題を経て2025年4月に完全民営化へ。中小企業向けのサービス拡充、地域金融機関との連携強化で、アフターコロナの成長を後押しします。経営者保証改革や危機関連保証の緩和により、資金調達の選択肢を広げ、地域経済再生への貢献を目指します。民営化後の商工中金の新たな挑戦に注目です。

💡 商工中金は、2025年4月に完全民営化予定。中小企業支援を目的とした政府系金融機関としての役割を担ってきた。

💡 民営化により、商工中金は業務範囲を拡大。人材マッチングやITサービス提供など、中小企業向けサービスを拡充。

💡 民営化は、中小企業への資金調達方法の選択肢を増やす一方で、政府資金の扱いなど、課題も存在する。

それでは、商工中金の民営化について、詳しく見ていきましょう。

まずは、完全民営化決定に至るまでの経緯からご紹介します。

商工中金の完全民営化決定

商工中金の完全民営化はいつ決定された?

2023年3月

本日は商工中金の民営化についてお話しします。

まずは、民営化に至るまでの経緯について解説していきます。

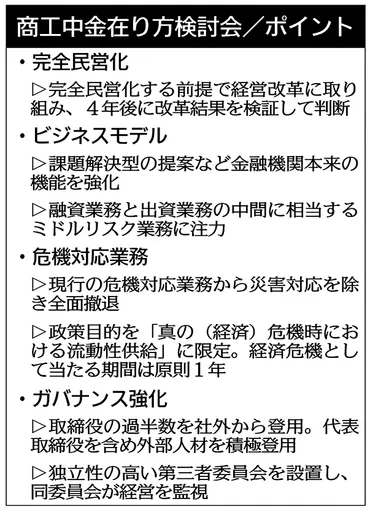

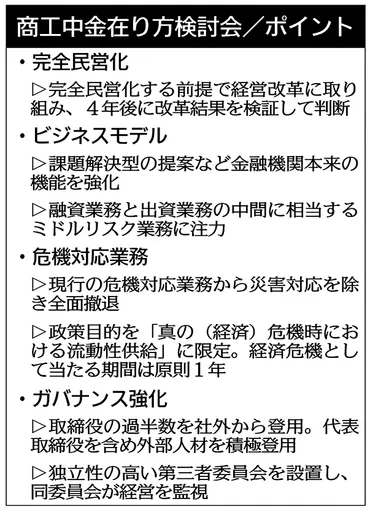

✅ 商工中金の今後の在り方について、経済産業省の有識者会議は、4年後に完全民営化への移行を判断すべきだと提言しました。

✅ 提言では、地域金融機関との連携・協業によるビジネスモデル構築や、政府系金融機関としての役割を強化することが求められています。

✅ また、危機対応業務の全面撤退、ガバナンス強化など、抜本的な改革も提言されました。

さらに読む ⇒ニュースイッチ日刊工業新聞社出典/画像元: https://newswitch.jp/p/11658なるほど、リーマンショックや東日本大震災の影響で民営化が延期されていたんですね。

不正融資問題もあったとは、驚きです。

商工組合中央金庫(商工中金)は、中小企業の金融円滑化を目的とした政府系金融機関として長年活動してきました。

2006年に完全民営化の方針が定められ、2008年には株式会社となりましたが、リーマンショックや東日本大震災などを理由に先送りされてきました。

しかし、2016年以降に発覚した危機対応融資をめぐる不正融資により、信用を失墜しました。

これらの不正問題を受けて、2023年3月10日に商工中金の完全民営化が閣議決定されました。

政府は、商工中金の保有株式を売却し、民間企業に移管しますが、中小企業支援を目的とした「危機対応融資」は継続するとされています。

なるほど、政府系金融機関としての歴史と、不正融資問題という闇の部分があったわけですね。しかし、中小企業支援は大事だ。

民営化による業務拡大と新たな挑戦

商工中金は民営化後、どんな事業に力を入れるの?

中小企業向け融資拡大

民営化によって、商工中金は中小企業向けのサービスを拡充し、顧客企業の課題解決に貢献していくんですね。

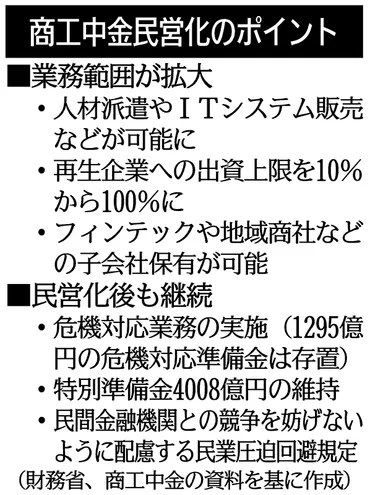

✅ 商工中金は民営化により、業務範囲が拡大し、中小企業向け支援を強化する。具体的には、人材派遣やITシステム販売、経営人材マッチングなどのサービス提供が可能になる。

✅ 民営化により、中小企業向けのサービス拡充が期待される一方、従来の危機対応業務は変わらず継続する。

✅ 商工中金は、民営化後も中小企業支援に特化した金融機関として、地域に根ざした事業展開を行い、デジタル化や人材不足といった課題解決に貢献していく方針である。

さらに読む ⇒日刊工業新聞電子版出典/画像元: https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00708849中小企業の課題解決に貢献するサービスが拡充されるのは、良いことですね!人材不足やIT化への対応は、本当に助かると思います。

完全民営化後、商工中金は中小企業向けの融資業務を拡大し、住宅ローンなど個人向け融資を除く事業承継やスタートアップ支援などを行う予定です。

また、地域金融機関との連携・協業を強化するなど、中小企業金融の在り方を模索していくことになります。

具体的には、人材マッチング子会社設立や顧客企業の受発注・資金管理・入出金管理を担うITサービスの検討、事業再生を目指す企業への出資上限を銀行と同じ100%にするなど、中小企業の課題解決に貢献するとしている。

一方で、民営化後も危機時のセーフティーネットとしての役割は変わらず、地域金融機関との連携強化も進める。

ニーズに合わせたサービス提供のため、マーケティング部を新設し、脱炭素化や自動車の電動化などへの対応を支援する部署も設置した。

ほほう。人材派遣とかITサービスですか。中小企業はそういうの苦手だから助かるわね。脱炭素とかも応援してくれるのはいいね!

次のページを読む ⇒

商工中金が2025年4月に民営化! 中小企業支援は継続。資金調達の選択肢拡大、新たなサービスも。課題も抱えつつ、地域経済再生への貢献を目指す動向に注目。