有効求人倍率の現状と今後の展望:2024年の雇用情勢はどうなる?(最新情報?)2024年の有効求人倍率と雇用情勢:最新データと今後の課題

日本の雇用情勢を徹底解説!有効求人倍率の推移から、2024年の最新動向、そして少子高齢化による課題まで。リーマンショック、コロナ禍を経て、現在は回復傾向ながらも、人手不足や女性の労働参加促進が重要課題。2025年3月には上昇も、物価高騰の影響も?詳細なデータと分析で、転職市場の行方を見通す。

2022年の雇用情勢:回復傾向と課題

日本の雇用は回復傾向?

回復中だが、完全には戻らず。

2022年の雇用情勢について、見ていきましょう。

公開日:2024/04/28

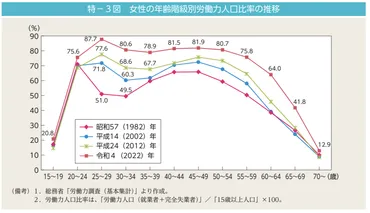

✅ 日本の労働力人口は、男性の減少と女性の増加という傾向が見られる。特に女性の労働力人口は昭和60年から700万人以上増加しており、女性の社会進出が進む一方で、女性の健康課題が顕在化している。

✅ 近年、女性の年齢階級による労働力率が上昇し、M字型から台形型に近づいている。これは、結婚や出産後も働き続ける女性が増加していることを示している。特に、30代と60代前半の配偶者のいる女性の労働力率の上昇が目立つ。

✅ 女性の社会参加が進む一方で、非正規雇用の割合が高いという課題も存在する。これは、育児や介護などの家庭的な責任を女性が担う傾向があることや、男女間の格差、昭和のジェンダー観が根強く残っていることなどが要因として考えられる。人手不足解消のためには、女性の社会参加を促進する施策とともに、柔軟な働き方や公平な評価制度など、時代の変化に対応した人材戦略が必要である。

さらに読む ⇒経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/9914230/body/女性の労働力率が上昇し、M字型から台形型に近づいているのは興味深いですね。

非正規雇用の割合が高いという課題は、早急に解決する必要があります。

2022年の日本の雇用情勢は、2021年以降の経済社会活動の活発化に伴い、持ち直しているものの、感染拡大前の水準にはまだ回復していません。

新規求人数は2年連続で増加し、完全失業率は低下、有効求人倍率は上昇しましたが、2019年の水準には達していません。

労働力人口は減少傾向ですが、就業者数と雇用者数は増加しており、労働参加は着実に進展しています。

特に、女性や高齢者の労働参加が進んでいる点は注目です。

一方で、少子高齢化による労働供給制約や経済社会活動の回復に伴う人手不足の問題は、依然として深刻です。

就業意欲のある者のうち、約6%が仕事に就けていない状況であり、特に女性の就業希望者の多くが求職活動に至っていないことが課題となっています。

今後の課題としては、人手不足の解消に向けた対策と、女性の労働参加促進のための環境整備が挙げられます。

特に、女性の非正規雇用労働者の割合が高い現状を踏まえ、正規雇用への転換を支援する政策が必要となります。

また、高齢者の労働力活用を促進し、労働人口の減少を補うための政策も重要です。

雇用情勢は、経済社会活動の状況や政府の政策によって大きく変化するため、継続的な監視と対応が必要です。

女性の社会進出が進むのは良いことだけど、非正規雇用の問題は、やっぱり気になるわね。育児とか介護との両立支援とか、もっと充実してほしいわ。

令和6年12月と年間の雇用情勢

12月の有効求人倍率は?

1.25倍

令和6年12月と年間の雇用情勢について、さらに詳しく見ていきましょう。

✅ 2025年1月の一般職業紹介状況は、有効求人倍率が前月比0.01ポイント増の1.26倍、新規求人倍率(季節調整値)が前月比0.05ポイント増の2.32倍となりました。

✅ 正社員有効求人倍率は31カ月連続で1.0倍台をキープしており、2021年1月の底打ちから回復傾向にあります。

✅ 前年同月比では、新規求人は0.4%減となり、サービス業や学術研究、専門・技術サービス業などでは増加しましたが、教育、学習支援業や生活関連サービス業、娯楽業などでは減少しました。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://media.crowd-agent.com/2024/02/15/joboffer_ratio/令和6年12月は、有効求人倍率が安定しているように見えますね。

ただ、業種や地域によって差があることにも注目が必要です。

令和6年12月の有効求人倍率は1.25倍で、前月と同水準となりました。

新規求人倍率は2.26倍で、前月を0.01ポイント上回りました。

正社員有効求人倍率は1.03倍で、前月を0.01ポイント上回りました。

12月の有効求人は前月に比べ0.2%減、有効求職者は0.2%減となりました。

12月新規求人は前年同月比3.7%減で、産業別では情報通信業、宿泊業・飲食サービス業で増加、生活関連サービス業・娯楽業、製造業、運輸業・郵便業などで減少しました。

都道府県別では、就業地別で福井県が1.91倍、福岡県が1.06倍、受理地別で東京都が1.76倍、神奈川県が0.90倍となりました。

令和6年平均の有効求人倍率は1.25倍で、前年の1.31倍を0.06ポイント下回りました。

有効求人は前年比3.3%減、有効求職者は1.1%増となりました。

数字だけ見れば、企業としては、まずまずって感じかな。でも、この数字を鵜呑みにせず、各企業の状況をしっかり把握して、今後の戦略を練る必要があるな。

令和6年3月、8月、2024年度、2025年3月の雇用情勢

令和6年3月、有効求人倍率は前月比でどう変化した?

0.02ポイント上昇

令和6年3月、8月、2024年度、2025年3月の雇用情勢について見ていきましょう。

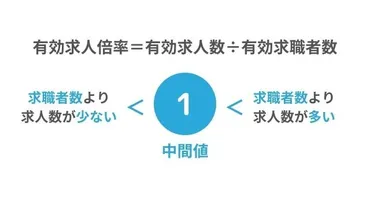

✅ 有効求人倍率は、ハローワークに登録されている求人数を、求職者数で割ったもので、求人倍率が高いほど求職者にとって有利な市場であることを示します。

✅ 有効求人倍率は、全国のハローワークのデータに基づいて厚生労働省が算出しており、求人情報誌や転職情報サイトに掲載されている求人は含まれません。そのため、有効求人倍率は転職市場や景気の状況を測る指標ではありますが、実際の状況とは異なる可能性があります。

✅ 有効求人倍率は、正規雇用だけでなく、非正規雇用も含まれており、正社員の有効求人倍率には派遣労働者や契約社員を希望する求職者も含まれているため、正社員のデータとは限りません。

さらに読む ⇒転職はマイナビ転職豊富な転職情報で支援する転職サイト出典/画像元: https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/77/有効求人倍率の算出方法や、正社員のデータだけではないことなど、改めて理解しておく必要がありますね。

様々なデータがあることを踏まえて、分析することが重要です。

令和6年3月の有効求人倍率は前月比0.02ポイント上昇し1.28倍、新規求人倍率は前月比0.12ポイント上昇し2.38倍となりました。

正社員有効求人倍率も前月比0.02ポイント上昇し1.03倍となりました。

産業別では、学術研究、専門・技術サービス業で増加が見られましたが、製造業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業などで減少が見られました。

都道府県別では、福井県が就業地別・受理地別ともに有効求人倍率が最も高く、大阪府が就業地別で最も低く、神奈川県が受理地別で最も低くなりました。

令和5年度平均の有効求人倍率は前年度比0.02ポイント低下し1.29倍となりました。

有効求人は前年度比1.6%減、有効求職者は0.1%増となりました。

令和6年8月の有効求人倍率は前月比0.01ポイント減の1.23倍、新規求人倍率は前月比0.10ポイント増の2.32倍となりました。

正社員有効求人倍率は前月比0.01ポイント増の1.01倍となり、有効求人倍率は0.8%減、有効求職者は0.3%減となりました。

新規求人は前年同月比6.5%減、産業別では情報通信業のみ増加し、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、製造業などで減少しました。

都道府県別では、就業地別で福井県が1.87倍と最高、大阪府が1.03倍と最低、受理地別では東京都が1.76倍と最高、神奈川県が0.91倍と最低となりました。

2024年度の平均有効求人倍率は1.25倍で、前年度比0.04ポイント減少し、2年連続で減少しました。

これは、物価高騰による企業側の採用抑制が要因と考えられます。

一方、2025年3月の有効求人倍率は1.26倍と、前月比0.02ポイント上昇しました。

産業別に見ると、情報通信業と宿泊業・飲食サービス業は増加した一方で、卸売業・小売業と生活関連サービス業・娯楽業は減少しました。

厚生労働省は、訪日外国人の増加による需要拡大が3月の増加要因の一つであると分析しています。

有効求人倍率も、いろんな角度から見なきゃいけないってことだね。数字だけじゃなくて、背景にある要因とか、地域ごとの違いとか、きちんと分析しないと。

有効求人倍率の現状と課題について、様々な角度から見てきました。

今後の雇用情勢を左右する要因を理解し、それぞれの立場で対策を講じていくことが重要ですね。

💡 有効求人倍率は、景気動向や転職市場の状況を示す重要な指標であり、継続的な情報収集と分析が不可欠です。

💡 2024年の雇用情勢は、業種や地域、正社員と非正規雇用など様々な側面から見ていく必要があります。

💡 少子高齢化による労働力不足や女性の労働参加促進など、構造的な課題への対策が重要です。