中国の少子高齢化問題とは?一人っ子政策の歴史から、将来への影響までを解説!少子高齢化と人口政策の課題

中国の「一人っ子政策」とその転換、そして少子高齢化が及ぼす経済への影響を分析。1970年代からの人口抑制策は、経済成長の裏で労働力不足や高齢化を加速させ、日本と同様の課題を抱える。出産奨励策や子育て支援策が打ち出されるも、人口減少と社会保障費増大という難題にどう立ち向かうのか。日本と中国の現状と未来を比較し、その教訓を探る。

中国と日本の少子高齢化 共通の課題と異なる状況

日中両国の人口動向、特に問題点は?

少子高齢化

中国の高齢化は急速に進み、高齢者の生活を支える年金制度の整備が遅れています。

介護施設の充実が急務ですが、課題も多くあります。

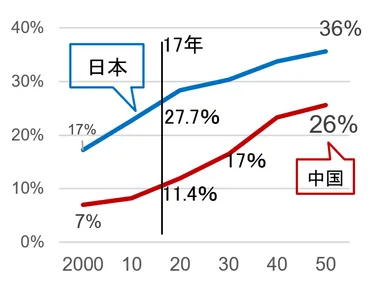

✅ 中国は高齢化が急速に進み、65歳以上の高齢者人口は1.7億人に達し、高齢者社会に突入しています。2030年には高齢者率が17%に達すると予想され、日本の2000年のレベルに匹敵する見込みです。

✅ 高齢者の生活経済手段は、年金制度の整備が遅れているため、子供に頼っているのが現状です。介護施設の充実が急務ですが、伝統的な親孝行の観念や子供による介護が当たり前という意識が根強く、施設への入居率は低いです。

✅ 中国では高齢化が急速に進み、出生率も低迷しているため、高齢者介護のニーズは高まっています。日系企業は、質の高い介護サービスを提供できることから、大都市圏を中心に進出していますが、文化や風習との違いから、単独でのサービス提供は難しい状況です。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://chinastyle.jp/post-136/中国と日本の少子高齢化の状況を比較すると、共通の課題と異なる状況が見えてきます。

それぞれの国の対策を参考に、より良い解決策を見つけたいですね。

中国と日本の合計特殊出生率はともに低下しており、日本は2009年をピークに総人口が減少し、2050年には2009年の約8割にまで減少すると予測されています。

中国も2021年をピークに総人口が減少し始め、2050年には13億人を下回る見込みです。

人口の年齢構成において、日本は高齢化が少子化を大きく上回り、生産年齢人口の割合は減少傾向にあります。

中国も高齢化が進展しており、2007年をピークに生産年齢人口の割合が減少している点は日本と同様です。

介護の問題とか、高齢者の生活とか、他人事じゃないよね。自分も将来のこと考えとかないと。

少子高齢化への対応 中国と日本の課題と対策

中国は少子高齢化にどう対応すべき?

生産性向上と労働力確保

中国の人口減少は、経済成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

日本以上の経済停滞に陥る可能性も指摘されており、早急な対策が必要です。

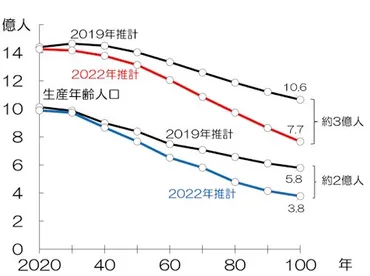

✅ 中国の人口が急激に減少しつつあり、その背景には政府による長年の産児制限政策の影響が大きい。国連は中国の長期人口推計を下方修正し、2100年時点の総人口が3億人近く縮小すると予測している。

✅ 人口減少は労働投入の縮小、消費や投資の減少など、経済成長に悪影響を及ぼす可能性が高い。また、中国が日本以上の経済停滞に陥る可能性も指摘されている。

✅ 中国の急激な人口減少は、「一人っ子政策」などの産児制限によって、人口ボーナス期の恩恵と人口オーナスの負の影響が、どちらも大きく顕著になっているためである。この政策は、食糧不足や雇用不足を防ぐための措置であったが、出生数の急激な減少をもたらし、現在の状況につながっている。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://blogs.ricoh.co.jp/RISB/china_asia/post_860.html少子高齢化への対応は、経済成長の持続可能性にとって非常に重要ですね。

中国と日本、それぞれの対策から学ぶべき点が多くあります。

中国は、少子高齢化に対応するために、出産奨励や定年延長などの労働力確保策に加え、イノベーションと産業高度化による生産性向上に取り組む必要があります。

日本の経験から、少子高齢化は経済成長を阻害する可能性があり、早急な対策が必要であることがわかります。

中国も大変だな。でも、イノベーションとか、色々な対策で、何とか乗り切ってほしいよね!

三人っ子政策と今後の課題 少子高齢化への対応策の効果は?

中国の三人っ子政策は、人口減少に効果があるのか?

効果は未知数

少子高齢化対策として、様々な政策が打ち出されていますが、財源の問題など、課題も多く残されています。

今後の動向に注目ですね。

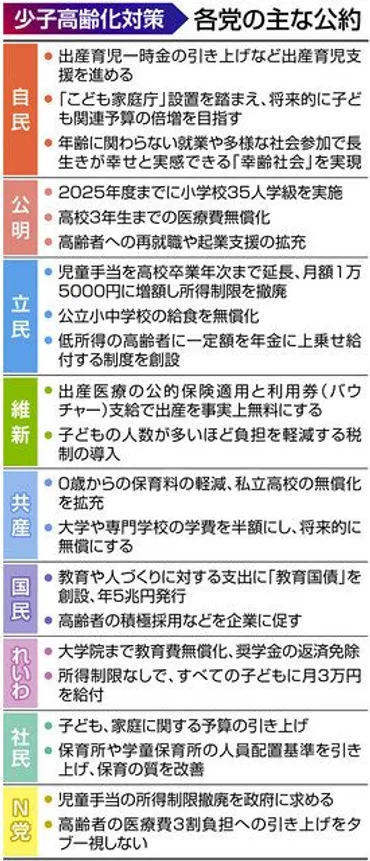

✅ 少子高齢化対策は、2021年の出生数が過去最少を記録し、65歳以上が全人口の3割に迫るなど、深刻な状況となっています。

✅ 各党は少子高齢化対策に力を入れており、自民党は「全世代型社会保障の構築」を掲げ、子ども関連予算の将来的な倍増を目指すと明記しています。一方、公明党は高校3年までの医療費無償化など、子ども関連予算の大幅拡充を打ち出しています。

✅ しかし、財源確保については各党とも具体的な方法を示しておらず、今後の議論が求められています。特に自民党は 財源について具体的な記述がなく、事実上棚上げしており、政府の経済財政運営の基本指針「骨太方針」でも「社会全体での費用負担の在り方を含め、幅広く検討」とあいまいな表現にとどめている点が懸念されます。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/187381三人っ子政策や子育て支援策が、少子高齢化にどこまで効果があるのか、今後のデータに注目していきたいですね。

2021年には「三人っ子政策」が導入され、託児サービスの充実や、出産・育児・教育コストの軽減など、子育て支援策が強化されました。

しかし、人口減少と高齢化による社会保障費の増加は、中国経済社会の大きな課題であり、これらの対策が効果を発揮するのか、今後の動向に注目が必要です。

うーん、少子高齢化対策って、お金もかかるし、難しい問題だよねぇ。でも、未来のためには、みんなで考えないとね!

本日の記事では、中国の少子高齢化問題について、政策の変遷、経済への影響、日本との比較、そして今後の課題についてまとめました。

少子高齢化は世界的な課題であり、私達も他人事ではありませんね。

💡 中国の人口政策は、一人っ子政策から三人っ子政策へと転換し、少子高齢化への対策が進められています。

💡 中国と日本の少子高齢化は共通の課題を抱え、経済への影響も深刻です。

💡 少子高齢化への対策として、出産奨励や子育て支援策が打ち出されていますが、財源の確保や効果については今後の課題です。