米中貿易摩擦とサプライチェーン再編の現在地:日本企業への影響と今後の展望は?脱中国とASEANシフト、関税政策の最新動向を徹底解説

米中貿易摩擦の激化が、サプライチェーンの再編を加速!中国からASEANへの生産拠点シフトが活発化し、ベトナムが台頭。ジェトロ調査や米国の関税政策を分析し、企業はチャイナプラスワン戦略を加速。2024年大統領選も見据え、今後の関税政策と日本経済への影響を探ります。トランプ関税の波紋は、輸出、投資、金融政策に及び、日本経済に多面的な影響を与える。

日本企業におけるサプライチェーン再編

米中貿易摩擦は、日本企業のサプライチェーンにどう影響を与えている?

再編が進んでいる

3章では、日本企業が具体的にどのようなサプライチェーン再編を行っているのか、事例を交えて解説します。

政府の支援策についても触れていきます。

✅ 日本政府は、コロナ禍を機に東南アジアへの生産投資を支援する補助金制度を創設し、本年度の補正予算で235億円を充てる予定。

✅ 第1回公募では採択された30社中15社がベトナムに資金を投じることが決まり、「脱中国」推進の事例と見なされる声もある。

✅ しかし関係者によると、実態は2000年代初頭からの「チャイナプラスワン」の延長線上にあると指摘しており、新たな危機を契機としたサプライチェーンの再編は、ASEAN強化という潮流を加速させている。

さらに読む ⇒アジアの経済ニュース・ビジネス情報出典/画像元: https://www.nna.jp/news/2077909日本政府の支援策は、企業にとって大きな後押しになりますね。

ASEANへの投資を促進する動きは、今後の成長戦略において重要な要素となるでしょう。

チャイナプラスワンの考え方が、加速していると。

2018年3月の米国の対中制裁措置発動から2年が経過し、米中貿易摩擦は日本企業のグローバルサプライチェーンに影響を与えている。

ジェトロの調査によると、サプライチェーン再編を実施済みまたは予定の企業は全体で7.6%、特に大企業では11.9%と中小企業の6.8%を上回っている。

再編の中心は中国からベトナム、タイへの移管・変更であり、特に生産移管ではベトナムへの移管が24.5%と最も高い。

企業は米国による追加関税の影響や中国国内の需要減退、人件費高騰などを背景に、チャイナプラスワンの動きを加速させている。

ベトナムは労働力と調達先を確保しやすく、中国との物流ルートが整備されているため、移管先として人気が高い。

移管は1年以上かかる場合もあり、今回の調査では37.7%が2020年以降の移管を予定している。

調達先についても、ベトナムやタイへの変更が多く、日本や台湾へのシフトもみられる。

一方、販売先の変更は生産移管や調達先変更より少なく、12.0%が中国国内での販売先の切り替えを回答している。

中国市場の魅力は健在だが、企業は地産地消や取引先の多様化を意識し、サプライチェーンの再編を進めている.。

ふむふむ、企業も大変やねぇ。でも、ベトナムが人気ってのは、なんだか分かる気がするわ。人件費も安くって、物流も便利なんでしょ?

米国関税政策の現状と展望

米国の関税政策がサプライチェーンにどう影響を与えているか?

再編が進んでいる

4章では、米国の関税政策の現状と、今後の展望について詳しく見ていきます。

特に、301条関税に焦点を当て、その影響を分析します。

✅ 米国政府は、2018年から課してきた対中追加関税の4年後の法定レビューの結果、現状賦課している追加関税を維持するとともに、中国産電気自動車(EV)への追加関税を現行の4倍の100%に引き上げるなどの追加的な措置を課す方針を明らかにしました。

✅ 今回の措置は、中国政府による「技術窃盗」を問題視し、その是正を迫るための追加関税措置の一環であり、米国企業の中国のそうした慣行に対する露出を軽減することができたと評価されています。しかし、中国による是正は依然として十分とはいえず、追加関税措置の維持と強化は、中国への圧力を継続するためのものです。

✅ 今回の決定により、一部の対象品目については追加関税の対象からの除外が打ち切られ、対象となる完成品ないし投入物の米国への輸入価格は上昇し、関連する製品の米国内での販売や製造は落ち込む可能性があるため、日系企業を含む各国のビジネス環境への影響が懸念されます。

さらに読む ⇒長島・大野・常松法律事務所出典/画像元: https://www.noandt.com/publications/publication20240527-1/米国の関税政策は、サプライチェーン再編の大きな要因の一つですね。

追加関税の対象品目が拡大されると、企業はコスト増に直面し、価格競争力に影響が出る可能性があります。

今後の動向から目が離せません。

本稿は、米国が国内産業保護や通商交渉のツールとして多用する関税について、特に1974年通商法301条に基づく追加関税(301条関税)に焦点を当て、その概要と直近動向をまとめた上で、サプライチェーン再編の動きを分析しています。

トランプ前政権は、中国の不公正な貿易慣行を理由に、2018年7月から中国からの輸入品の一部に最大25%の301条関税を課しました。

バイデン政権も、中国との戦略的競争という観点から、301条関税をはじめとする追加関税措置を維持しており、2024年1月現在も関税賦課は継続されています。

本稿では、米国の輸入統計やジェトロ調査を基に、サプライチェーン再編の動きを国・地域別、品目別に分析し、2024年米国大統領選挙の候補者の関税に関する主張を踏まえ、今後の米国関税政策の展望について考察しています。

主な内容は、 トランプ前政権の関税政策 バイデン政権の関税政策 サプライチェーン再編の動き 2024年米国大統領選挙における候補者の関税に関する主張です。

関税の強化は、企業にとって大きなリスクになりますな。しかし、自社の技術力を高め、付加価値の高い製品を提供することで、乗り越えることも可能でしょう。

トランプ関税が日本経済に及ぼす影響

トランプ関税は日本の経済にどんな影響を与えるの?

短期・長期にわたる影響が懸念される

最後の章では、トランプ関税が日本経済に及ぼす影響について、多角的に分析します。

短期的な影響から長期的な影響まで、幅広く見ていきましょう。

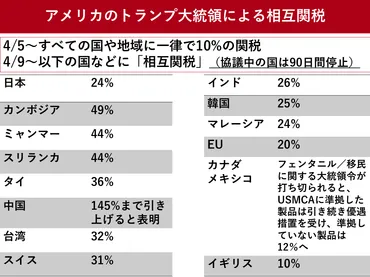

✅ トランプ大統領による相互関税政策「トランプ関税」は、アメリカが貿易赤字の解消と国内産業の復活を目的とし、日本に対しては自動車市場の非関税障壁などを理由に24%の追加関税を課しています。

✅ この関税政策は、日本からの輸出品に価格競争力低下による経済的打撃をもたらす一方で、アメリカの製造業にも影響を与え、消費者の負担増やサプライチェーンの混乱を招く可能性があります。

✅ トランプ大統領は日本を「賢い交渉相手」と評価しつつ、「ただ乗り」とも捉えており、同盟関係が経済的交渉の道具として利用される懸念がある一方、日本が防衛費増額や貿易赤字削減に応じなければさらなる圧力をかける可能性があります。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15696771トランプ関税は、日本経済に様々な影響を与えることが予想されますね。

特に、サプライチェーンの見直しは、日本企業に新たな課題を突きつけることになりそうです。

長期的な視点での対策が求められます。

トランプ関税は、日本の対米輸出への直接的な影響に加え、長期的な視点では日本経済に多面的な影響を与えることが予想されます。

短期的な影響としては、日本の対米輸出が減少することで、設備投資や個人消費に悪影響が及ぶ可能性があります。

また、金融政策においては、日銀の利上げが遅延される可能性があり、財政政策では補正予算による経済対策が必要となる可能性があります。

さらに、日本が対抗措置を講じた場合、調達コスト増加や薬価上昇などの問題が生じる可能性があります。

長期的な影響としては、日本企業が対米輸出依存度を下げることになり、サプライチェーンの見直しや中長期的なインフレ率への影響などが懸念されます。

特に、サプライチェーンの見直しは、新たな課題を引き起こす可能性があり、企業は慎重な対応を迫られることになるでしょう。

トランプ関税の影響は長期的にわたる可能性が高く、日本経済は様々な課題に直面することになります。

トランプ関税、ほんまに色々影響あるんやね。輸出減ったら、日本経済全体に響くし、企業も大変やわ。でも、前向きに考えたら、変化に対応するチャンスでもあるんやろうけど。

米中貿易摩擦は、日本経済に大きな影響を与えていることがわかりましたね。

企業は変化に対応し、ASEANへの投資など、今後の戦略をしっかりと立てることが重要です!。

💡 米中貿易摩擦は、日本企業のサプライチェーン再編を加速させ、ASEANへの投資を促進している。

💡 米国は対中追加関税を強化し、日本経済に多面的な影響を与えている。輸出減少、サプライチェーン見直し、金融政策への影響も懸念される。

💡 今後の日本企業は、変化する国際情勢を注視し、柔軟な対応と長期的な視点での戦略が不可欠となる。