福島第一原発 燃料デブリ取り出し、難題を乗り越えられるか?2号機からの挑戦、デブリ取り出しの現状と課題

福島第一原発廃炉の最難関、燃料デブリ取り出し。高放射線下でのロボットアーム開発、2号機からの開始決定など、最新情報と課題を徹底解説!デブリの化学的安定性を示す研究成果も。世界初の挑戦、安全最優先で進む廃炉作業の現状と、今後の展望に迫ります。

燃料デブリの位置情報の重要性と課題

福島第一原発事故の燃料デブリ、どこにある?

位置情報は不完全

燃料デブリの位置情報は、廃炉作業の成功を左右する重要な要素になります。

現状では、正確な位置が把握しきれていないのが現状です。

公開日:2023/09/11

✅ 福島第一原発1号機の原子炉圧力容器を支えるペデスタルが、水素爆発の影響で大きく損傷している。

✅ ペデスタルのコンクリートが消失し、原子炉圧力容器が落下する可能性があり、燃料デブリの取り出し作業への影響が懸念される。

✅ コンクリート崩壊の原因は明らかではないが、高温による熱膨張が考えられる。ペデスタルは燃料デブリの取り出し作業に重要な役割を果たすため、その損傷は廃炉作業の大きな課題となっている。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230926/se1/00m/020/041000cペデストルの損傷は、燃料デブリ取り出し作業に影響を与える可能性があります。

詳細な調査と、それに対応した技術開発が急務ですね。

今後の情報公開に注目したいと思います。

福島第一原子力発電所事故における燃料デブリの位置情報は、安全かつ効率的な燃料デブリ取り出しや事故進展解析の高度化に不可欠です。

現状では、1号機は格納容器内に多く、2号機は圧力容器底部に多く、3号機は格納容器内に存在する程度しか分かっていません。

特に1号機では、ペデスタル内部や圧力容器内部の情報が不足しており、各号機とも既存情報の精緻化と新規情報の取得が課題となっています。

これらの課題解決には、圧力容器内部やペデスタル内部の調査、堆積物の厚さの把握のための技術開発が必要です。

うーん、難しい話ね。でも、デブリの位置が分からないと、取り出しもできないってことよね。早く正確な位置が分かって、安全に作業が進むように願うわ。

燃料デブリの安定性:新たな発見と今後の展望

燃料デブリは、原子炉内でどのように安定している?

ジルコニウムが溶出抑制

燃料デブリの安定性に関する新たな発見は、廃炉作業の安全性を高める上で重要な情報です。

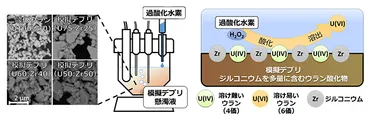

✅ 福島第一原子力発電所の燃料デブリが、ジルコニウムを含むことで冷却水に溶け出しにくい安定した状態になることが実験で明らかになりました。

✅ ジルコニウムは過酸化水素の分解を促進し、ウランの溶出を抑制する効果を持つため、燃料デブリの安定性に貢献します。

✅ 今回の研究成果は燃料デブリの安定性に関する理解を深め、安全な廃炉作業を進めるための重要な知見となります。

さらに読む ⇒国立研究開発法人日本原子力研究開発機構出典/画像元: https://www.jaea.go.jp/02/press2017/p17122202/ジルコニウムの混入が燃料デブリの安定性に貢献するという研究成果は、非常に興味深いですね。

燃料デブリの管理方法に、新たな可能性を示唆していると思います。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、燃料デブリが健全な核燃料よりも冷却水に溶けにくい化学的に安定した性質を持つ可能性を実験により明らかにしました。

ジルコニウムを混ぜた燃料デブリの模擬試料を用いた実験では、ジルコニウムの混在がウランの溶出量を抑制し、燃料デブリが原子炉内に化学的に安定して留まりやすいことを示唆しています。

本成果は、燃料デブリ管理の技術的基盤の形成を支援する重要な知見となります。

素晴らしい!研究成果が出れば、廃炉作業の安全性が高まるんだから、もちろん、万々歳!企業としても、この技術を応用したビジネスチャンスを探るべきですね!

燃料デブリ取り出し:世界で類を見ない挑戦

福島原発の廃炉作業、最大の課題は?

燃料デブリ取り出し

福島第一原発事故から13年半を経て、ついに燃料デブリの試験取り出しが完了しました。

最長40年とも言われる廃炉作業の、大きな一歩です。

公開日:2024/12/07

✅ 東京電力は、福島第1原発2号機の溶け落ちた核燃料(燃料デブリ)の試験取り出しで、試料の回収を完了したと発表しました。これは原発事故から13年半で初めて燃料デブリが回収されたもので、最長40年続くとされる廃炉の最難関部分の緒に就いた節目となります。

✅ 今回の試験取り出しでは、格納容器の内部に通じる穴から釣りざお式の取り出し装置を挿入し、装置の先端部分を原子炉を支える土台の底に垂らして、先端の器具で試料をつかんで引き抜く工程が行われました。

✅ 今回の回収量は数グラムにとどまり、廃炉が完了できるかは依然見通せない状況です。政府と東電は、1~3号機に計880トンあると推計される燃料デブリを、廃炉の完了までにすべて回収する計画です。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241106/k00/00m/040/269000c今回の試験取り出しは、廃炉作業の新たなステージへの第一歩と言えるでしょう。

今後、この経験を活かし、効率的かつ安全なデブリ取り出しを実現してほしいですね。

2011年3月の福島第一原発事故で発生した燃料デブリは、廃炉作業の大きな課題であり、取り出しは世界でも例のない困難な取り組みです。

政府は安全を最優先に廃炉作業を進めており、2021年内の2号機での燃料デブリ取り出し開始を目指しています。

燃料デブリを取り出すための技術開発や検討が進められていますが、その難しさについては、次回以降に詳しく解説します。

うーん、やっとデブリの取り出しが始まったんだね。でも、まだ数グラムしか回収できてないんだ?先は長いね。安全に、そして着実に進めてほしいものです。

福島第一原発の燃料デブリ取り出しは、困難な道のりですが、着実に前進しています。

今後の進展に期待し、しっかりと見守っていきましょう。

💡 燃料デブリの取り出しは、2号機から開始され、世界初の試みとなる。

💡 燃料デブリの位置情報把握と、安定性の研究が重要。

💡 試験取り出しの完了は、廃炉作業の大きな一歩となる。