冬の天気図を読む!西高東低の気圧配置と雪のメカニズムとは?(天気、気圧配置、雪)雪国へGO!冬の天気図と雪の基礎知識

冬の天気は「西高東低」の気圧配置が鍵!シベリアからの冷たい風が日本海で雪雲を育て、日本海側に大雪をもたらします。山雪型・里雪型に注意し、太平洋側の乾燥・寒さ対策も忘れずに。強い冬型は吹雪や大雪の危険も。気象情報をチェックして、冬の寒さに備えましょう。

冬型の気圧配置と季節風

冬型の気圧配置の特徴は?

北風と雪、乾燥

冬型の気圧配置と季節風について解説します。

✅ 西高東低の気圧配置は、日本海側に雪を降らせ、太平洋側を晴天にする特徴があります。この気圧配置は、シベリア高気圧から吹き出す北西の季節風によって形成され、山脈を越えて太平洋側には冷たく乾燥した風が吹きます。

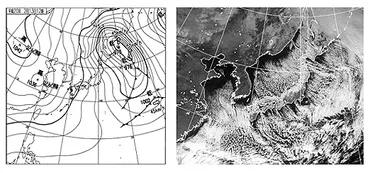

✅ 冬型の気圧配置には、山間部で大雪をもたらす「山雪型」と、海沿いや平野部で大雪をもたらす「里雪型」の2種類があります。山雪型は、南北に伸びる等圧線が縞模様になるのが特徴で、里雪型は、等圧線が日本海で袋状にたるむのが特徴です。

✅ 豪雪地帯では、雪の重みによる建物の倒壊・損壊や、除雪作業中の事故に注意が必要です。雪の重さは、雪の密度によって大きく異なり、屋根への負荷は非常に大きくなります。除雪作業は、転落や落雪に注意し、安全を確保して行う必要があります。

さらに読む ⇒そらくら天気を味方にキレイと暮らしをサポートするメディア出典/画像元: https://sorakura.jp/case005/うーん、冬型の気圧配置の説明に加えて、季節風と雪の関係性、山雪型と里雪型の違い、豪雪地帯の注意点まで網羅しているんですね。

すごいです。

冬の天気図を解説すると、主にシベリア気団の影響で、日本は冬型気圧配置となり、北よりの季節風が吹きます。

この季節風は日本海から水蒸気をもらい、日本海側に雪を降らせ、太平洋側に乾燥した冷たい風を吹かせます。

冬型の気圧配置は大きく分けると、山雪型と里雪型の2つのタイプがあります。

山雪型の場合は、日本海側の山岳地帯に雪が降りやすく、里雪型の場合は、日本海側の平野部で雪が降りやすくなります。

冬型がお休みになると、移動性高気圧に覆われ、風も弱まります。

特に日本海側に住んでいる人にとって、太陽の光を充分に浴びることができるので、嬉しい時期です。

ただし、放射冷却が起こるので、朝晩は冷え込みます。

ふむふむ、雪の重さって結構違うのね。雪かき、気をつけないと。

冬型がお休みの時と低気圧の影響

冬に雪が降るのはシベリア気団の影響だけ?

低気圧通過でも降雪あり

冬型がお休みの時と低気圧の影響について解説します。

公開日:2018/12/11

✅ 冬の天気図は、シベリア気団(シベリア高気圧)の発達と北太平洋の低気圧により西高東低の「冬型気圧配置」となり、北よりの季節風が吹き、日本海側に雪を降らせ、太平洋側に乾燥した冷たい風をもたらします。

✅ 冬型の気圧配置は、日本付近で等圧線が南北に並んだ「山雪型」と、日本海側の平野部で大雪になりやすい「里雪型」に分けられます。

✅ 冬型の気圧配置は時々お休みになり、移動性高気圧に覆われることがあります。また、冬型がお休みになると低気圧も通過し、太平洋側でも雪が降ることがあります。さらに、低気圧の通過で大雨や雷を伴う激しい雨が降ることもあります。

さらに読む ⇒健康天気予報バイオウェザーサービス出典/画像元: https://www.bioweather.net/column/weather/%E5%86%AC%E3%81%AE%E5%A4%A9%E6%B0%97%E5%9B%B3/冬型がお休みの時は移動性高気圧。

低気圧が通過すると太平洋側でも雪が降る。

春一番も低気圧の影響ですか。

奥深いですね。

シベリア気団の勢力が弱い年は低気圧の通過が多くなります。

また、冬型がお休みになると、高気圧だけでなく低気圧も通過します。

低気圧が本州の南を通ると、太平洋側に冷たい空気が流れ込み、太平洋側でも雪が降ります。

冬でもときには低気圧の通過で大雨が降ることがあります。

2006年1月14日には、本州南岸を通過した低気圧により関東で雷を伴う激しい雨が降りました。

2月の終わりから3月のはじめ頃にかけて、日本海に低気圧が入り発達することがあります。

日本付近は南よりの強い風が吹き、気温が上昇します。

一時的に春のような気温となるので「春一番」と呼ばれます。

低気圧が太平洋側で雪を降らせるか。これは、色々なビジネスチャンスに繋がりそうだな。雪に強いインフラとか、色々考えられるな!

冬型の気圧配置と災害

1996年の冬、長野と新潟で何が起きた?

土石流が発生

冬型の気圧配置と災害について解説します。

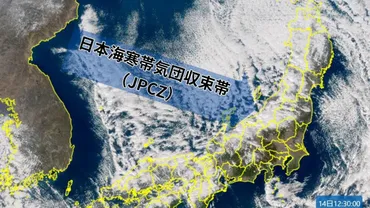

✅ 12月15日(日)にかけて、冬型の気圧配置が強まり、西日本まで寒気が南下する見込みで、北海道から北陸は大雪による交通障害に注意が必要。

✅ 近畿北部から山陰でも雪が降り、山沿いを中心に積雪、九州北部の山地でも積雪が見込まれる。

✅ 14日(土)は日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)が発生し、北陸や西日本にまとまった雪雲や雨雲が流れ込んでいる。JPCZはシベリア大陸からの冷たい風が長白山脈で二分され、日本海で再び合流して形成される収束帯で、雪雲が発達しやすく、大雪となることが多い。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tut/1617309?display=112月15日にかけて冬型の気圧配置が強まるとのこと。

大雪による交通障害や災害に注意ですね。

JPCZ、覚えておきます。

1996年の土石流の件は、本当に恐ろしいですね。

1996年は11月末から12月にかけて冬型の気圧配置になり、日本海側で雪が降りました。

しかし、12月5日に日本海沿岸を低気圧が発達しながら通過し、暖かい空気が流れ込んだだけでなく、各地で季節はずれの大雨が降りました。

このため、翌6日は長野と新潟県の県境にある長野県小谷村の姫川の上流で土石流が発生しました。

山間部で作業をしていた人たちがこの土石流に巻き込まれて死傷者が出ています。

冬の気圧配置は「西高東低」と呼ばれ、シベリア高気圧から吹き出す冷たい風が日本海を通過することで水蒸気を含み、積乱雲を発生させます。

この積乱雲が山脈にぶつかり、日本海側で大雪をもたらします。

特に、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)は、大雪の原因となる雲の帯です。

山雪型と里雪型があり、どちらも注意が必要です。

また、冬の気圧配置は、記録的な少雨と日照時間の長さをもたらすことも特徴です。

そのため、日本海側だけでなく、太平洋側の乾燥・寒さ対策も重要です。

災害は怖いね。備えあれば憂いなし。天気予報をしっかり確認して、準備しておかないと。

今回の記事では、冬の天気図の基礎から災害への注意点まで幅広く解説しました。

皆様の生活に役立てていただければ幸いです。

💡 冬型の気圧配置は、シベリア高気圧の影響で日本海側に雪を降らせる。

💡 低気圧の通過でも、太平洋側で雪が降ることがあるので注意が必要。

💡 大雪による交通障害や災害に備えるため、天気予報をしっかり確認する。