中国人の名前の秘密?名前の構成、意味、呼び方、文化の違いとは?中国人の「名前」徹底解剖!〜命名ルール、文化背景、呼び方の違い〜

中国人の名前は、姓と名で構成され、その名には親の願いが込められる。歴史的ルーツを持つ姓は限定的で、地域ごとの文化を反映。一方、日本の名字は多種多様。中国では、発音や意味、性別による命名の傾向、幼名や呼び方の多様性も特徴的。夫婦別姓が一般的で、本名より関係性が重視される。中国の名前は、単なる記号ではなく、文化と歴史を物語る。

中国の名字の特徴と命名の現状

中国では、名字が同じ確率が高いのはなぜ?

単姓が主流だから

二人っ子政策移行によって、子供の姓に変化が出ているんですね。

伝統的な価値観の変化が見て取れます。

公開日:2020/09/10

✅ 中国では、一人っ子政策が廃止され二人っ子政策に移行したことで、子どもに母親の姓を付ける人が増えました。これは、従来の男子相続の慣習が変化し、女子相続人にも家系を継承する責任が求められるようになったためです。

✅ 上海では、2018年に生まれた子どもの10人に1人が母親の姓を名乗っており、近年さらに増加しています。また、両親の姓を組み合わせた複合姓をつけるケースも増えています。

✅ 子どもに母親の姓を付ける背景には、女性が結婚後も自分の姓を維持したいという願望や、家系を継承したいという家族の意向などが考えられます。中国社会では、伝統的に男性中心的な価値観が根強く、女性の社会進出や家族内における女性の役割の変化が、この流れを後押ししていると考えられます。

さらに読む ⇒中国「二人っ子政策」の影響子どもに母親の姓を付ける人増加写真枚国際ニュース:出典/画像元: https://www.afpbb.com/articles/-/3296784へぇー、中国って名字の種類は少ないのに、同じ名字の人に出会う確率は高いんだね。

名前の重複が多いっていうのも面白い。

幼名とかも、なんか親しみがわくよね。

中国では、約6000種類の名字のうち、上位5つの名字が人口の30.8%を占めるなど、日本と比べて同じ名字の人に出会う確率が非常に高いことが特徴です。

これは単姓が主流であるためで、上位100位まで見るとほとんどが1文字の名字です。

子供の名前は、伝統的に父方の姓を継承していましたが、二人っ子政策以降、母方の姓を名乗る子供や祖父母の姓を名乗る子供が増加しています。

名前の重複も頻繁に起こり、音の響きや親の名前、誕生日などシンプルな理由でつけられることが多いです。

あ、そうなんだ。中国の子どもの名前って、おもしろいね。うちの近所にも、同じ苗字の子、いっぱいいるわ。うちは一人っ子だから、ちょっと違うのかな?

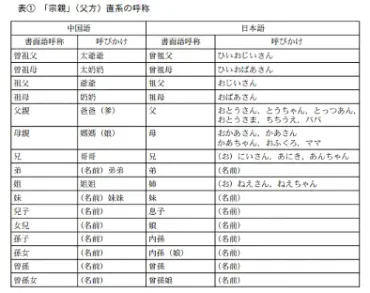

中国における名前の呼び方

中国では名前の呼び方はどんな特徴がある?

関係性重視、本名より呼び方が重要

中国では、名前の呼び方にも文化的な特徴があるんですね。

幼名やフルネームでの呼び方など、日本との違いが興味深いです。

✅ 中国では、日本と比べて同じ名前の人に出会う確率が高い。これは、中国では単姓が主流で、上位5つの名字だけで人口の約30%を占めるためです。また、子供の名前は、音の響きや親の名前、生まれた日にちなど、シンプルで重複しやすい理由で付けられることが多いようです。

✅ 中国では、幼名と呼ばれる家庭内でのあだ名がよく使われます。幼名は、目上の人が目下の人に対して使うもので、大人になると自然と使わなくなります。

✅ 中国では、名前を呼ぶ際にフルネームを使うことが一般的です。また、年齢や親密度によって呼び方が変化し、関係性が重視される文化です。さらに、仕事では本名を知らなくても仕事を進めることが多く、本名の重要度が低いことを感じます。

さらに読む ⇒宝客尼商务咨询(上海)有限公司出典/画像元: https://www.balconia.cn/blog/names_and_calling_in_china.htmlへー、中国って名前の呼び方も色々なルールがあるんだね。

年齢とか親密度で呼び方が変わるって面白い。

仕事でもニックネームを使うとか、結構フレンドリーな感じだね。

中国では、幼名(小名)と呼ばれる家庭内でのあだ名を使用することが一般的で、名前の一部を繰り返したり、動物や食べ物など、様々なものが使われます。

この幼名は、主に目上の人が目下の人に対して使うもので、大人になると自然と使用されなくなります。

中国では、名前を呼ぶ際にフルネームを使用するのが一般的で、日本では「山田さん」と呼ばれるところを、中国では「山田太郎」や「山田+役職」と呼びます。

また、年齢や親密度によって呼び方が変化し、若い人には「小山」、親しい間柄の上の人には「老山」のように呼ばれます。

さらに、仕事でもニックネームを使う人が多く、本名の重要性が低いと感じられる場面も多いです。

これは、中国では関係性に基づいた呼び方が重視され、本名は必ずしも個人を特定する情報として重要視されていないためと考えられます。

なるほど、名前の呼び方一つとっても、中国と日本では文化が違うんだな。ビジネスの場でも、相手との関係性を意識して、適切な呼び方を選ぶことが重要になりそうだ。

中国の名前と呼び方の文化的な側面

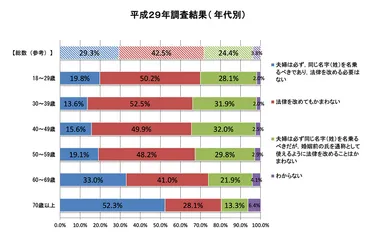

中国では夫婦別姓が一般的ですが、日本の夫婦別姓議論とは何が違うのでしょうか?

中国では名前が一生変わらない

日本の夫婦別姓問題とは対照的な、中国の夫婦別姓の現状についてですね。

それぞれの文化の違いを理解することで、お互いを尊重し合えますね。

✅ 日本では、明治初期までは夫婦別姓が一般的であったが、1898年の民法施行により強制的同姓制度が導入され、その後も戦後の民法改正で継続されている。現在、選択的夫婦別姓の導入を求める声が強まっているが、反対意見も多く存在し、議論が続いている。

✅ 夫婦別姓の制度は、国や地域によって大きく異なり、中国や韓国では強制的夫婦別姓が一般的だが、日本の「家族のラベル」としての名字認識とは異なり、父親から受け継いだ「系譜のラベル」としての認識が強い。

✅ 夫婦別姓導入に伴い、子どもの姓をどうするかという問題も生じる。きょうだい同姓は多くの社会でルールとなっているが、中国の一部地域では、きょうだい間で異なる姓を名乗るケースもある。日本では、選択的夫婦別姓導入において、行政手続きの整備や、子どもが異なる姓を名乗ることへの社会的な受容などが課題となる。

さらに読む ⇒(シルト)知ると、ツナガル、ウゴキダス。出典/画像元: https://shiruto.jp/life/2653/中国の人たちは、一生名前が変わらないってのは、すごいわよね。

日本の夫婦別姓問題とは、ずいぶん違うわね。

それぞれの文化の中で、色々な考え方があるってことね。

日本の夫婦別姓議論とは対照的に、中国では夫婦別姓が一般的であり、一生名前が変わらないという点は興味深いところです。

中国の名前と呼び名事情は、文化や歴史、社会構造が反映された独特なもので、日本とは大きく異なる側面があることがわかります。

んー、夫婦別姓の問題、日本と中国じゃ全然違うんだな。文化の違いってのは、面白いもんだな。ビジネスでも、相手の文化を理解して、コミュニケーションを取ることが大切だ。

今回の記事を通して、中国人の名前に対する奥深い文化と、日本との違いを理解することができました。

名前を通して、中国文化への理解を深めるきっかけになったかと思います。

💡 中国人の名前は、単なる呼び名ではなく、歴史や文化を反映した重要な要素である。

💡 中国では夫婦別姓が一般的で、名前は一生変わらないという文化がある。

💡 中国と日本の名前に関する文化の違いを理解することで、相互理解を深めることができる。