認知バイアスとは?種類や対策を分かりやすく解説!(理解を深めるためのチェックポイントは?)様々な認知バイアスとその対策方法

無意識の偏見「認知バイアス」が、あなたの判断を曇らせているかも?ハロー効果や確証バイアスなど、身近な例を挙げながら、その種類と影響を解説。思い込みをなくし、より客観的な視点を得るための具体的な対策を提示。脳の負担を減らす一方で、時に誤った判断を招く認知バイアス。正しく理解し、賢く付き合おう。

認知バイアスを防ぐために

認知バイアスを防ぐには何が必要?

判断軸と分析力

人事担当者向けの解説、参考になりそうですね。

意思決定のプロセスを理解し、バイアスに対処する方法を学ぶことは、重要ですね。

✅ この記事は、ビジネスシーンで頻繁に話題になる「バイアス」について解説しています。特に、人事担当者向けに、バイアスの種類、原因、対処法について詳しく説明しています。

✅ まず、バイアスとは、偏った認識や先入観のことだと定義し、その原因として、人間の意思決定における「二重過程理論」に基づいた「Aシステム」(直観的判断)と「Bシステム」(論理的判断)の働きを説明しています。

✅ 次に、確証バイアス、正常性バイアス、生存バイアス、内集団バイアス、後知恵バイアス、自己奉仕バイアス、ダニングクルーガー効果、ハロー効果など、様々な種類のバイアスとその特徴を具体例とともに解説しています。

さらに読む ⇒プロ日本最大級の人事ポータル出典/画像元: https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=3900二重過程理論とか、ちょっと難しい言葉も出てきますが、具体例と合わせて説明されていて分かりやすいです。

判断軸を持つこと、大事ですね。

認知バイアスを防ぐためには、以下の2つのポイントが重要です。

1. 判断軸を持つ 事象の目的を明確にし、判断基準を設ける。

2. 因果関係を分析し、前提を疑う 自分の考えや判断に、認知バイアスが影響していないか確認する。

ふむふむ、判断軸か…。あたし、優柔不断だから、こういうの参考にしよっと!自分の考えを疑うってのも、大事だね!

認知バイアスの具体的な例

自分の考え方を歪める認知バイアスは?

10種類あります

正常性バイアス、確証バイアス…どれもよく耳にする言葉ですね。

日常生活でも陥りやすい事例ばかりで、注意が必要だと感じました。

✅ 認知バイアスとは、人間の思考における偏りによって、誤った認識や不合理な判断をしてしまう心理的な現象です。

✅ 認知バイアスは、人間の脳が膨大な情報を処理する際に、効率性を重視するために生じるものであり、様々な種類が存在します。

✅ 認知バイアスは、日常生活における意思決定や判断に影響を与えるため、その仕組みを理解することで、より客観的な判断を下せるようになる可能性があります。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://theories.co.jp/terms-cognitive-bias/自分の日常に当てはめて考えると、色々と当てはまるものがあってドキッとしますね。

知らず知らずのうちに、バイアスに影響されているのかもしれません。

正常性バイアスは、自分に都合が悪い事実を信じようとしない傾向です。

確証バイアスは、自分の信念を裏付ける情報ばかりを探し、それ以外を無視する傾向です。

生存バイアスは、成功事例ばかりに注目し、失敗事例を見過ごしてしまう傾向です。

後知恵バイアスは、過去の出来事を「予測可能だった」と過大評価してしまう傾向です。

自己奉仕バイアスは、自分の成功は能力によるもの、失敗は外部要因のせいだと考える傾向です。

自己中心性バイアスは、自分の価値観や考え方を他人に投影し、相手の気持ちを理解できない傾向です。

感情バイアスは、感情的な好き嫌いが判断に影響を与える傾向です。

投影バイアスは、自分の感情や価値観を他人に投影して認識する傾向です。

一貫性バイアスは、他人の行動に一貫性があると誤って判断してしまう傾向です。

保守性バイアスは、新しい情報や変化を受け入れにくく、従来のやり方に固執する傾向です。

なるほど、自己奉仕バイアスか。成功は自分の手柄、失敗は周りのせい…よくあることだな!これからは、もっと客観的に判断できるように意識するぞ!

認知バイアスのメリット・デメリットと重要性

認知バイアスはどんな影響を与える?

判断歪み、行動誤り

感情に関わる認知バイアス、興味深いですね。

メタ認知という言葉も、初めて知りました。

自分の思考の癖に気づくことが、第一歩ですね。

公開日:2024/09/14

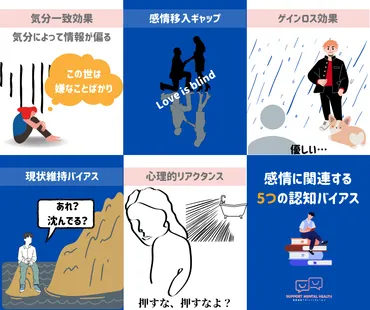

✅ この記事では、日常で生じやすい感情に関わる認知バイアス5つの傾向と対策を解説しています。

✅ 具体的には、「気分一致効果」「感情移入ギャップ」「ゲインロス効果」「現状維持バイアス」「心理的リアクタンス」の5つの認知バイアスについて、それぞれの傾向と対策を紹介しています。

✅ さらに、認知バイアスを考える上で重要な概念である「メタ認知」についても解説しており、自分の認知に何らかのバイアスがかかっている可能性に気づくためのヒントを提供しています。

さらに読む ⇒株式会社サポートメンタルヘルス中小企業など各種団体様のメンタルヘルス対策はお任せください出典/画像元: https://support-mental-health.co.jp/blogs/cognitive-bias02/メリット、デメリットを理解した上で、意識的に判断することが重要ですね。

自分の思考パターンを理解し、より良い選択をしていきたいです。

認知バイアスには、メリットとデメリットがあります。

メリットとしては、膨大な情報量を素早く処理できることや、脳への負荷を軽減できることが挙げられます。

デメリットとしては、事実の解釈が歪むことや、合理的判断が難しくなることが挙げられます。

認知バイアスは、私たちの思考に無意識に影響を与え、誤った判断や行動を招く可能性があります。

そのため、自分の思考パターンに潜むバイアスを理解することで、より客観的な視点で物事を判断し、より良い意思決定をすることが可能になります。

自分の感情って、思ってる以上に判断に影響してるんだね。メタ認知とか、ちょっと難しそうだけど、知っておくと色々役に立ちそうね!

認知バイアスについて、種類、影響、対策と、幅広く学ぶことができました。

自分の思考の癖を理解し、より客観的な判断ができるように意識していきたいですね。

💡 認知バイアスの種類を理解し、日常生活やビジネスシーンでの具体例を知る。

💡 企業における認知バイアスの悪影響と、その対策方法を学ぶ。

💡 認知バイアスを克服するための、実践的な対策を理解し、意識的に行動する。