コメ価格高騰の真相?2024年の米不足と政府の対策を徹底解説!2024年米騒動:価格高騰と日本の食料事情

2024年の米価格高騰は、減反政策の失敗と需要予測の誤りが原因。記録的な価格上昇、スーパーでの品薄、政府の備蓄米放出と、食卓への影響は甚大だ。食糧危機を呼ぶ可能性も。2025年の米不足を前に、減反政策の見直しと新たな政策フレームワークの構築が急務だ。

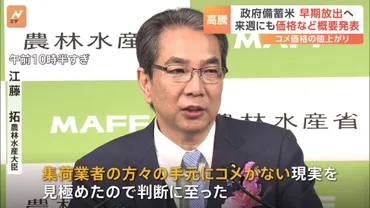

価格高騰と政府の対策:備蓄米放出と地域支援

コメの価格が急騰した理由は?

供給不足

では、政府の対策と地域支援について見ていきましょう。

✅ 中居正広氏が、ジャニーズ事務所退所後に親交を深めた男性に対して「男同士じゃつまらんね」といった内容のメールを送信していたことが明らかになった。

✅ このメールは、フジテレビの第三者委員会がセクハラ問題を調査する過程で復元されたもので、中居氏が男性に性的関係を求めていた可能性が指摘されている。

✅ 第三者委員会は、フジテレビがセクハラに対して寛容な企業体質であり、被害者への対応も不十分であったと厳しく批判した。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1718200備蓄米の放出や、地域での支援策は、価格高騰に対する緊急的な対策として重要ですね。

ただ、根本的な解決には、まだ課題が残るようです。

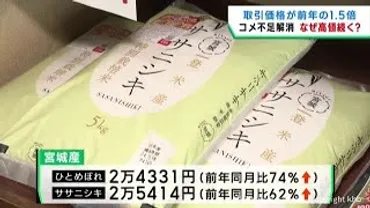

2025年2月3日から9日までのスーパーにおける5kgあたりのコメ平均価格は3829円と、前年比で約9割上昇しました。

この価格高騰は、市場への供給不足が原因で、集荷業者の確保量が減ったため、市場への供給が滞っていることが挙げられます。

価格抑制のため、政府は備蓄米21万トンの市場放出を決定し、3月21日には最初の入札が実施され、14万1796トンが落札されました。

落札された備蓄米は3月下旬以降に店頭に並ぶ見込みですが、販売開始時期は店舗によって異なる可能性があります。

また、政府は備蓄米の流通状況を確認するため、売り渡し先に対し、2週間に1度、販売数量や金額の報告を義務付けることにしています。

一方、一部の自治体では、コメの無料配布やお米券の支給など、住民への支援策を実施しています。

お米、高くて困るわよね。備蓄米がもっと早く店頭に並んでくれたら、助かるんだけど。

価格高騰の要因:異常気象、コスト上昇、競争激化

なぜ米の値段はこんなに高いの?

供給不足とコスト上昇

価格高騰の要因を多角的に見ていきましょう。

✅ 10月の新米の取引価格は前年同時期と比べて1.5倍程度値上がりしており、5キロ入りの米が軒並み3000円以上の値段で販売されているなど、米の高騰が続いている。

✅ 米の高騰の背景には、猛暑による米不足に加え、大手企業による高値での買い取り競争が激化していることが挙げられる。

✅ JAなども例年より高い価格で農家から米を集めているため、今後も米の店頭価格は高値で推移すると見込まれている。

さらに読む ⇒東日本放送出典/画像元: https://www.khb-tv.co.jp/news/15518279異常気象や、集荷業者間の競争激化など、様々な要因が複雑に絡み合って価格高騰を引き起こしているんですね。

米の価格は、2023年10月時点で前年同月比57%上昇し、過去最高を記録しました。

価格高騰の主な原因は、異常気象による供給不足、農協の概算金増額、集荷業者間の競争激化です。

気象条件や作付け面積の影響を受けやすい米の生産量は、近年、天候不順や異常気象の影響を受け、大幅に減少しています。

さらに、燃料費や肥料などのコスト上昇も、農家の生産コスト増加につながり、販売価格の上昇を招いています。

集荷業者間では、新米の確保競争が激化し、高値での取引が横行しています。

加えて、消費者の間では米不足への不安が広がり、高値でも購入しようとする傾向が見られます。

これらの要因が複雑に絡み合い、米の価格高騰を招いているのです。

価格高騰の原因は複合的か。うーん、経営者としては、リスクヘッジと価格転嫁を同時に考えないといけないな。大変だ。

政府の対応と今後の課題:備蓄米放出と政策見直し

日本のコメ価格高騰、その原因は?

減反政策の失敗

最後に、政府の対応と今後の課題について解説します。

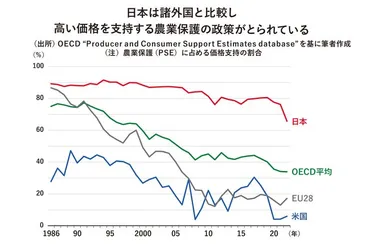

✅ ロシアのウクライナ侵攻は、世界的な食料危機を引き起こし、日本も食料自給率の低さ、減反政策による備蓄不足、農政トライアングルによる既得権益の維持といった問題点を露呈させた。

✅ 特に、シーレーンが遮断された場合、海外からの食料輸入が困難となるため、深刻な食糧難に陥る可能性があり、戦時中の例から、減反政策は直ちに廃止され、食料供給が最優先となることが予想される。

✅ しかし、現状では、食料安全保障の重要性が認識されていないため、農政トライアングルは減反政策を維持し、農業予算の増加を図ろうとしている。国民は、食料安全保障への意識を高め、農政トライアングルの既得権益に疑問を呈し、真の食料危機対策を求める必要がある。

さらに読む ⇒キヤノングローバル戦略研究所出典/画像元: https://cigs.canon/article/20250305_8672.html法律、経済、政治的な要因で、政府の備蓄米放出が難しい状況なのですね。

消費者のニーズとの間で板挟みになっている状況は、早期に解決してほしいですね。

日本のコメ市場では、近年品薄が続いており、政府の備蓄米放出を求める声が上がっています。

しかし、政府は法律、経済、政治的な理由から放出に消極的な姿勢を示しています。

1995年に導入された備蓄米制度は、自然災害や不作に備えるためのものです。

しかし、現行法では「供給不足」と判断されない限り、放出が認められていません。

また、政府は備蓄米放出による市場価格の下落が農家の収入減につながると懸念し、経済への影響を重視しています。

更に、自民党の支持基盤である農家の票田を守るため、政府は農業政策への影響を考慮し、備蓄米放出に慎重な姿勢をとっています。

結果として、消費者はコメの価格高騰や品薄状態に苦しむ状況が続いています。

備蓄米の放出問題は、法律、経済、政治、消費者のニーズが複雑に絡み合った課題であり、今後政府が柔軟な対応を行うことで、消費者の不満解消に繋がるかが注目されます。

2024年のコメ価格高騰は、農水省の減反政策による需給調整の失敗が主な原因である。

コロナ禍における外食産業の休業で米の在庫が増加し、価格が暴落。

農水省は飼料用米への転作を推進したものの、需要予測を誤り、現在の米不足を引き起こした。

減反政策により、農家も民間の米卸業者への直接販売へシフトし、農協と全農の取扱高は低下。

さらに、民間業者による流通の偏りにより、スーパーよりも外食産業に優先的に米が供給される状況となっている。

そのため、2024年の主食用米の収穫量は増産したものの、需要との差が正常な流通から外れ、価格高騰につながっている。

農水省による備蓄米の放出は対症療法であり、抜本的な解決には、減反政策の見直しと、生産者、流通業者、消費者のバランスを考慮した新たな政策フレームワークの構築が必要である。

備蓄米の放出、難しい問題なんだねぇ。でも、消費者のことちゃんと考えて欲しいよね。政治的な事情も分かるけどさ。

今回の記事では、コメ価格高騰の現状と原因、政府の対策を解説しました。

今後の動向に注目ですね。

💡 2024年のコメ価格高騰は、需要と供給のアンバランスが主な原因で、異常気象や、減反政策も影響。

💡 政府は価格抑制のため備蓄米を放出、地域支援も実施しているが、根本的な解決には至らず。

💡 今後は、抜本的な対策として、減反政策の見直しや、生産者、流通業者、消費者のバランスを考慮した政策フレームワークの構築が求められる。