トランプ関税ショック! 日本車とアメリカ車、未来への影響?トランプ氏の関税と日本の自動車業界への影響

トランプ氏が日本車に25%関税!2019年の協定破棄から、日本経済への悪影響、消費税廃止要求まで。アメ車不振の真相、日本市場の課題に迫る。EV義務化解除、関税強化、IRA…日本の自動車ユーザーも他人事ではない。価格、燃費、道路事情、ディーラー網…打開策はあるのか?未来の選択肢を読み解く。

トランプ氏の関税政策と貿易赤字

トランプ政権の関税政策は同盟国にも影響する?

可能性あり

Chapter-3では、トランプ氏の関税政策が、世界経済、特に貿易赤字にどのような影響を与えるのか見ていきましょう。

✅ トランプ米大統領が中国への追加関税を発表したことに対し、中国は「必要な対抗措置を講じる」と表明し、猛反発している。

✅ 中国は米国との貿易戦争が国内消費の低迷に大きな影響を与えるため、貿易協議を求めるなど、硬軟織り交ぜた対応を模索していくとみられる。

✅ 中国外務省の報道官は、米国の関税表明は「正当な利益を侵害するものであり、必要な対抗措置を講じて自国の利益を守る」と述べた。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/383608世界的な貿易摩擦が激化しており、日本もその影響を免れません。

今後の国際情勢を注視する必要があります。

トランプ次期大統領は、関税を外交問題解決の手段として捉え、同盟国も関税政策の影響を受ける可能性がある。

共和党の政策綱領では、ベースライン関税や「トランプ互恵通商法」が提案されており、中国やメキシコに対する追加関税率引き上げも検討されている。

バイデン政権とは異なり、同盟国と懸念国を区別しないため、日本などの同盟国も関税賦課の可能性があり、大統領の権限で実行可能だと見られている。

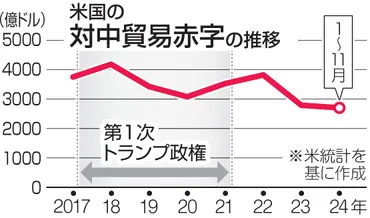

貿易赤字額は、トランプ氏が重視する指標であり、中国が最大の貿易赤字相手国である。

しかし、近年は米中対立や新型コロナの影響で、中国に対する貿易赤字額は減少傾向にある。

一方で、ベトナムとメキシコは、中国からの代替調達先として注目されており、米国市場に向けたサプライチェーンで、貿易赤字額が拡大している。

日本は、対日貿易赤字額が5番目に大きい国であり、トランプ氏の関税政策の影響を受ける可能性がある。

関税って、なんだか難しいわね。でも、私たちの生活にも影響があるってことよね?

トランプ政権の政策が日本の自動車ユーザーに与える影響

トランプ政権の政策が日本の自動車ユーザーに与える影響は?

選択肢の変化

Chapter-4では、トランプ政権の政策が、日本の自動車ユーザーにどのような影響を与えるのかを解説します。

✅ トランプ政権はバイデン政権の大統領令で定められた2030年までに販売される新車の50%以上をEVにするという目標を撤回し、EVの義務化を撤回することを表明した。

✅ 自動車産業はEVの義務化撤回に対し、全面的にネガティブな要因とは言い切れないと考えており、テスラは事業戦略の見直しを迫られている。

✅ テスラCEOのマスク氏は政府効率化省のトップに就任し、EVや自動運転、エネルギー政策に影響力を持つことになり、EV義務化撤回に対するテスラの事業戦略が注目される。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.autocar.jp/post/1106565EV義務化の撤回は、自動車業界に大きな影響を与えそうです。

日本のユーザーにも、様々な選択肢が出てきそうですね。

トランプ政権の政策は、日本の自動車ユーザーにも影響を与えうる。

具体的には、グリーン・ニューディール政策の撤廃によるEV義務化の解除、関税強化による輸入車価格の上昇、IRAによるアメリカ国内での製造強化などが挙げられる。

これらの政策は、日本メーカーの事業戦略、製品ラインナップ、価格に影響を与え、結果的に日本の自動車ユーザーが購入できる車の選択肢を変化させる可能性がある。

例えば、アメリカ市場での販売台数増加を目的として日本市場には導入されていなかったモデルが、アメリカでの生産強化により日本市場に導入される可能性も考えられる。

また、関税上昇による価格上昇により、日本製車よりも価格が安い東南アジア製の車の導入拡大や、他のメーカーからのOEM供給が進む可能性もある。

トランプ政権の政策によって、日本の自動車ユーザーは、従来とは異なる選択肢を迫られることになるかもしれない。

EVの義務化撤回は、自動車メーカーにとっては朗報でしょう。ですが、消費者は選択肢が増えることになり、良いことだと思います!

アメ車が日本で売れない理由

なぜアメ車は日本で人気がないのか?

価格・燃費・サイズが要因

Chapter-5では、日本でアメ車が売れない理由を多角的に分析していきます。

✅ この記事は、アメリカのトランプ大統領が、大統領選挙でのロシアの干渉について、自身に不利な証拠を隠蔽しようとしたとされる疑惑について、メディアや野党から批判を受けていることを報じています。

✅ 記事では、トランプ大統領が、ロシアの干渉疑惑に関する捜査を妨害しようとしたとされる証拠をいくつか挙げ、その可能性について議論しています。

✅ また、トランプ大統領がロシアと癒着しているという疑惑についても触れ、その疑惑を裏付ける可能性のある情報なども紹介しています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20597310/アメ車が日本で売れない理由は、価格、燃費性能、道路事情など、複合的な要因が絡み合っていることがわかりますね。

トランプ政権は、カナダとメキシコからの輸入品に25%の追加関税を発動し、ドイツなど欧州からの自動車輸入にも関税を検討している。

日本も対象国に含まれる可能性があり、アメ車の日本市場における販売低迷が背景にあるとみられる。

トランプ大統領は、日本市場における右ハンドル仕様や独自の車検制度が参入障壁になっていると主張している。

しかし、アメ車の販売不振は、参入障壁以外にも複数の要因が複雑に絡んでいる。

本稿では、アメ車が日本で売れない理由を探る。

主な理由は、1. 車両価格 円安による価格上昇、輸送費の増加、販売台数の少なさによるスケールメリットの欠如などにより、アメ車の価格は欧州車よりも高い。

2. 燃費性能 アメ車は燃費が悪く、維持費が高くなる傾向がある。

日本のエコカー減税の対象外であることも購入をためらわせる要因となっている。

3. 道路事情 日本の都市部では道路が狭く、駐車場も限られているため、大型SUVやピックアップトラックなどのアメ車は実用的でないと感じる消費者が多い。

4. ディーラー網 正規ディーラーが少なく、地域も限定的であるため、修理や部品供給の遅れが懸念される。

5. プロモーション活動 欧州メーカーに比べて広告が控えめで、消費者に購入の機会を提供できていない可能性がある。

一方で、アメ車には独自の個性やデザイン性を持つ車種もあり、特定層では需要が高い。

また、円高やサブスクリプションサービスの普及により、アメ車の販売状況が改善される可能性もある。

今後のアメ車の日本市場における販売戦略は、価格、燃費性能、道路事情、ディーラー網、プロモーション活動など、さまざまな課題に対応していく必要がある。

トランプ大統領は日本の自動車市場を不公平で閉鎖的だと批判していますが、実際には日本は米国に配慮した政策を採っており、米国車の参入障壁は存在しません。

日本の自動車市場は世界で最も激戦区であり、日本のユーザーは厳しい目で輸入車を見ているため、日本市場に合わせた商品力やブランド力が必要です。

米メーカーは、日本の道路事情に合う右ハンドル車の投入や、小型車の品揃え不足、燃費の悪さなど、日本市場への対応が不足しています。

そのため、アメ車は日本の市場で思うように販売台数を伸ばせていません。

日本の消費者は燃費の良い小型車を好む傾向にあるため、ドイツメーカーの販売が好調です。

米メーカーは日本のユーザーのニーズを理解し、日本市場に合わせた商品開発や販売戦略を立てる必要があります。

あたしは、アメ車、カッコイイと思うんだけどね。でも、なんかデカすぎて、運転しにくそうなんだよね。それに、燃費も気になるし。

今回の記事では、トランプ前大統領の関税政策を中心に、日本の自動車業界への影響、そして私たちが今後直面する可能性のある選択肢について解説しました。

今後の動向に注目していきましょう。

💡 トランプ前大統領の関税政策は、日米貿易摩擦を再燃させ、日本経済に影響を与える可能性があります。

💡 アメリカ車の販売促進には、消費税廃止だけでなく、日本市場に合わせた戦略が不可欠です。

💡 トランプ政権の政策は、日本の自動車ユーザーの選択肢に変化をもたらす可能性があります。