スタグフレーションとは?原因や日本への影響、私たちに出来る事とは?世界が直面する経済問題:スタグフレーション

景気停滞と物価高騰が同時に襲う「スタグフレーション」の恐怖。70年代オイルショックを彷彿とさせる状況に、日本経済は今、どう立ち向かうのか? 原因、影響、対策を徹底解説。企業の苦悩、生活への影響、そして未来への警鐘。日本経済の現状と課題を鋭く分析し、私たちが取るべき行動を提示します。

💡 スタグフレーションとは、景気後退と物価上昇が同時に進行する経済現象を指します。

💡 1970年代のオイルショックなど、過去にも世界経済を揺るがす事態を引き起こしました。

💡 資源価格の高騰や金融政策の失敗など、様々な要因が複合的に影響しています。

それでは、まずスタグフレーションとは何か、その定義と世界的な状況から見ていきましょう。

スタグフレーションとは

スタグフレーションとはどんな状態?

景気停滞+物価上昇

スタグフレーションという言葉、最近よく耳にするようになりましたね。

公開日:2022/06/25

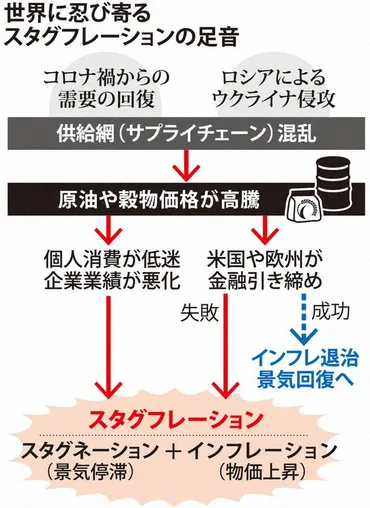

✅ ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、物価上昇と景気後退が同時に進行する「スタグフレーション」が世界各地で懸念されている。

✅ 1970年代の石油危機時には米国などの先進国でスタグフレーションが広がり、中米やアフリカでも金融危機を引き起こした。

✅ 世界銀行のアイハン・コーゼ局長は、インフレ圧力を抑えられなければ、70年代と同様の状況に陥る可能性があると警告し、各国に対策を求めている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20220625/ddm/008/020/120000c世界中でインフレが深刻化している中で、スタグフレーションへの警戒感が高まっているのは当然の流れですね。

70年代の二の舞にならないよう、各国が協力して対策を講じる必要がありそうです。

スタグフレーションとは、景気が停滞しているにもかかわらず物価が上昇する状態を指します。

1970年代のオイルショックや、イギリスのEU離脱が引き起こした経済状況などが例として挙げられます。

主な原因としては、供給ショック、通貨政策、金融政策などが考えられています。

供給ショックは、原油価格高騰などのように、供給が減ることで物価上昇と不景気を引き起こします。

インフレーションは、物価上昇そのもので、金融政策がうまく機能せず、金利を引き上げても物価が下がらなかった場合にスタグフレーションにつながることがあります。

1970年代のオイルショックはスタグフレーションの典型的な事例です。

原油価格の高騰により、企業は生産を抑制し、景気が後退しました。

同時に、原油価格の高騰は物価上昇に繋がり、スタグフレーションが発生しました。

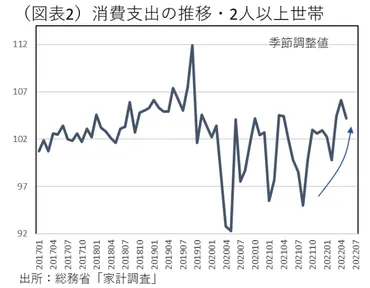

スタグフレーションは、消費者の支出と収入の両面に悪影響を及ぼします。

支出面では物価上昇により生活コストが上昇し、収入面では企業の生産活動が停滞することで給与が伸びにくくなるためです。

スタグフレーション対策としては、需要を減少させる政策と供給を増やす政策が考えられます。

需要を減少させるには、政策金利を引き上げることが有効ですが、景気を悪化させる可能性もあります。

供給を増やすためには、規制緩和などの政策が必要となります。

スタグフレーションは、経済全体に悪影響を及ぼすため、適切な対策が必要です。

なるほど、大変興味深いお話でした!70年代のオイルショックの再現となれば、企業経営は本当に厳しくなりますね。しっかり情報収集し、対策を練る必要があります。

スタグフレーションの原因と影響

スタグフレーションってどんな状況?

成長鈍化、失業、物価上昇

供給不足がスタグフレーションの大きな原因になっているんですね。

✅ 世界では供給ショックが起こっており、供給不足によって価格上昇圧力が高いことがスタグフレーション発生の原因となっており、米国では物価上昇が止まらず利上げによって景気が悪化する可能性も懸念されています。

✅ 日本では、感染拡大による需要悪化が警戒されており、特にBa.5による感染拡大は、7-9月にかけての消費を落ち込ませる可能性があり、景気後退リスクを高めています。

✅ FRBは利上げを続けており、その影響は日本を含めて各国の製造業にも及ぶ可能性があり、スタグフレーションは世界的な問題として注目されています。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所ページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/193929.html世界的な問題として、今後の動向を注視する必要がありますね。

特に、アメリカの利上げが日本の製造業にどう影響するのか、気になるところです。

スタグフレーションは、経済成長の鈍化、高い失業率、価格の上昇が同時に発生する経済状況です。

1970年代に米国で発生し、経済学者たちは当初、失業率とインフレ率は相反する動きをするため、スタグフレーションは起こりえないと考えていました。

しかし、1970年代の「大インフレ」期はスタグフレーションが現実であることを証明しました。

スタグフレーションの原因は、供給ショックと、財政政策や通貨政策の誤りです。

供給ショックとは、パンデミックや半導体不足など、経済から特定の価格で商品やサービスを生産する能力を奪う事象です。

財政政策や通貨政策の誤りは、通貨の過剰供給によるインフレを招き、結果としてスタグフレーションに繋がります。

スタグフレーションは、投資決断を歪め、債券市場にもダメージを与え、家計では収入が減る一方、支出が増加するなど、経済全体に悪影響をもたらします。

スタグフレーションって、昔の経済学者でさえ予測できなかった現象なんだってね。原因も一つじゃないから、対策も難しいんだろうね。

次のページを読む ⇒

日銀短観で景気後退の兆し!製造業DI低下、物価高騰も。スタグフレーション懸念強まる中、企業の価格転嫁力不足や賃金停滞が課題。日本経済、転換点に。