カドミウム汚染、対策は?健康への影響や低減策、今後の課題とは?食品中のカドミウム汚染問題を徹底解説! 健康への影響、対策、最新情報を網羅

カドミウム、知っておきたい健康リスク。米からの摂取が多い日本、腎臓への影響も。農林水産省の対策で濃度は低下傾向。通常の食生活では心配少ないけれど、汚染地域では注意が必要。高齢化社会、長期的な影響も考慮し、継続的な調査と対策が重要です。

カドミウムとヒ素の低減対策に関する新たな指針

コメ中のカドミウム・ヒ素対策、新指針のポイントは?

適切な水管理と地域特性考慮

カドミウムとヒ素の低減対策に関する新たな指針について、教えてください。

✅ コーデックス委員会が食品中のカドミウム許容上限値を定め、日本はそれに基づいた規制値の制定に向けた作業を進めている。

✅ 日本の農地では、歴史的な金属採掘による土壌汚染が深刻で、特に水田におけるカドミウム汚染が問題となっている。

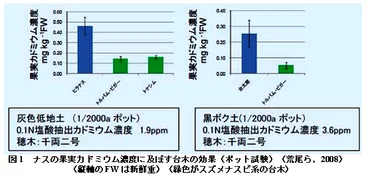

✅ カドミウム汚染の軽減対策として、客土、水管理、土壌・施肥管理などの従来技術に加え、塩化第二鉄による洗浄や高吸収稲品種を用いた土壌浄化など、新たな技術開発が進められている。

さらに読む ⇒西尾道徳の環境保全型農業レポート出典/画像元: https://lib.ruralnet.or.jp/nisio/?p=1402カドミウムとヒ素、両方に対処する指針が策定されたんですね。

地域ごとの対策の重要性も理解できました。

農林水産省は、コメ中のカドミウム及びヒ素の低減対策として、新たな指針を策定しました。

これは、カドミウムとヒ素の両方に対処し、水管理による低減対策におけるトレードオフの関係を考慮したものです。

指針は、コメ中のカドミウムおよびヒ素の含有実態を把握することの重要性を強調し、集出荷施設単位での調査を推奨しています。

また、地域の特性や汚染状況に応じて低減対策を検討することを促しています。

具体的には、カドミウムについては土壌中の濃度に基づき、低減対策が必要な地域を特定することが可能ですが、ヒ素については、土壌中の濃度ではなく、栽培方法が影響するため、地域を特定するのが困難です。

水管理による低減対策では、カドミウムとヒ素のトレードオフの関係に注意し、適切な方法を選択する必要があります。

指針は、低減対策の必要性、方法の選択、効果検証に役立つ情報を提供し、国民の健康を守るための取り組みを支援します。

ふむふむ、地域によって対策が違うってことね。うちの地域はどうなんだろう?ちょっと調べてみようかな。

農産物中のカドミウム濃度低減対策の効果検証

日本の農産物中のカドミウム濃度はどう変化した?

低下傾向

農産物中のカドミウム濃度低減対策の効果検証について、お願いします。

✅ コメ中のカドミウムを低減するため、農業環境技術研究所と農業生物資源研究所(現:農業・食品産業技術総合研究機構)は、カドミウム高吸収植物の開発を行ってきました.

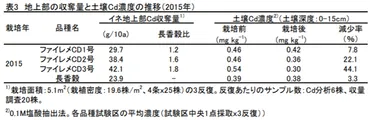

✅ ファイトレメディエーションに適した長香穀品種をベースに、倒伏しやすさや脱落しやすい欠点を克服し、ガンマ線照射による突然変異体(ファイレメCD1号)や交配による品種(ファイレメCD2号、ファイレメCD3号)などを開発しました.

✅ 東北、北陸、兵庫、九州など各地での実験結果から、ファイレメシリーズによる土壌カドミウム濃度低下(最大44%)が確認されており、中でも管理しやすいファイレメCD2号が導入初期に推奨されています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://softremediation.com/archives/122コメや小麦のカドミウム濃度が下がっているのは、素晴らしいですね! 日々の食事が少し安心できます。

農林水産省は、国産農産物中のカドミウム濃度低減対策に取り組んでおり、その成果を検証するため、平成21~26年度にコメ、小麦、大豆、野菜20品目等を対象とした実態調査を実施しました。

調査結果から、カドミウム濃度低減対策が有効であることが確認されました。

例えば、コメでは、前回の調査(平成9~10年度)に比べて、カドミウム濃度が0.4mg/kgを超える試料が0.3%から0%に減少しました。

小麦においても、カドミウム濃度がコーデックス基準値0.2mg/kgを超える試料の割合が、前回調査の3.9%から今回調査では1.3%に減少しました。

大豆についても、カドミウム濃度は統計学上有意に低下しました。

野菜では、穀物や大豆と比べてカドミウム濃度が低い傾向を示しました。

これらの調査結果から、農産物中のカドミウム濃度は減少し、通常の食生活において、食品に含まれるカドミウムによって健康が損なわれることはないと考えられます。

農林水産省は、今後も低減対策普及の進展や新たな低減技術の開発・普及等の状況をみて、必要に応じて農産物中のカドミウム濃度の実態調査を行うとしています。

素晴らしい!具体的なデータで効果が示されると、とても安心できますね。これは、企業の戦略にも活かせそうです。

カドミウム汚染地域における健康への影響と課題

日本のCd汚染地域、高齢者への影響は?

腎機能障害のリスク

カドミウム汚染地域における健康への影響と課題について、解説をお願いします。

✅ 岐阜県神通川流域で発生したイタイイタイ病の原因企業である三井金属(現神岡鉱業)に対して、被害者団体が毎年行っている立ち入り調査が今年で51回目となりました。

✅ 今回の調査では、工場の洪水対策、排水中のカドミウム濃度上昇傾向などについて住民から指摘があり、神岡鉱業は早急な対策や新たな協議の場を設けることに賛同しました。

✅ 住民側は、過去の裁判で勝ち取った権利を守り、神通川を清流として維持していくため、今後も活動を続けていくことを表明しました。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tut/174826?display=1カドミウム汚染の歴史と、現在の健康リスクについて、深く理解することができました。

20世紀後半、日本の各地で鉱山や製錬所由来のカドミウム(Cd)汚染が深刻化し、米摂取によるCd経口曝露から腎尿細管機能障害(カドミウム腎症)を発症した人が多数確認されました。

特に富山県神通川流域ではカドミウム腎症に加え、イタイイタイ病も発生しました。

秋田県は、かつて125カ所の非鉄金属鉱山が存在したことから、農用地土壌汚染防止法に基づくCd濃度基準値超過の農用地土壌汚染対策地域が全国最多となっています。

しかし、住民健康調査は限られており、Cdの健康影響は長らく不明でした。

21世紀に入って、秋田県北部のCd汚染地域で住民健康調査が実施された結果、自家産米を摂取してきた農家は、年齢依存性の高い血中・尿中Cdレベルを示し、特に70歳以上の女性では腎尿細管機能への影響が見られました。

これはカドミウム腎症の可能性を示唆しています。

これらの結果は、Cdの長い生物学的半減期と高齢化社会の到来により、富山県や秋田県などのCd汚染地域では、高齢者を中心に将来にわたってカドミウム腎症やイタイイタイ病が発生するリスクがあることを示しています。

継続的な住民健康調査と保健対策が不可欠です。

むかしのことじゃなくて、今もこうして影響が出てるんだね。地域の人たちの健康調査は、ほんと大切だね。

本日の記事では、食品中のカドミウム問題について、最新の情報と具体的な対策をご紹介しました。

健康を守るために、できることから始めていきましょう。

💡 カドミウムは食品を通じて摂取され、健康に影響を与える可能性があり、特に腎機能に注意が必要。

💡 農林水産省を中心に、カドミウム低減のための様々な対策が実施され、一定の効果を上げている。

💡 カドミウム汚染地域では、継続的な健康調査と、適切な対策が不可欠である。