津軽山地西縁断層帯の地震リスクとは?将来の地震予測と対策を徹底解説!津軽山地西縁断層帯の活動状況と将来の地震発生可能性について

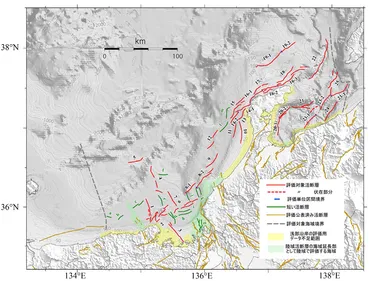

青森県を走る津軽山地西縁断層帯。過去の地震記録から将来の巨大地震リスクを考察!北部と南部で異なる活動履歴と、マグニチュード7クラスの地震発生可能性を提示。2020年の地殻構造探査結果に基づき、活断層の形成プロセスを分析。日本海拡大期以降の断層再活動に着目し、地震予測における地球物理学的アプローチの重要性を指摘します。

津軽半島周辺の活断層-震源断層システムの形成過程

津軽半島の活断層はどのように形成された?

再活動による形成

Chapter-3では、津軽半島周辺の活断層-震源断層システムの形成過程について見ていきましょう。

✅ 政府の地震調査委員会は、兵庫県沖から新潟県沖にかけての日本海に25カ所の海域活断層や断層帯が存在し、最大M8級の地震が発生する可能性があると発表しました。

✅ この発表は、能登半島地震を受けて前倒しで行われ、それぞれの活断層の位置、長さ、推定地震規模などが公表されました。

✅ 今後、発生確率の算出も進められ、来年前半にも公表される予定です。今回の発表は、自治体などが大地震対策を進める上で重要な情報となるでしょう。

さらに読む ⇒科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20240820_n01/日本海における活断層の調査が進んでいるんですね。

能登半島地震を受けて、調査が前倒しされたというのも、重要な動きだと思います。

本研究では、津軽半島とその周辺の活断層-震源断層システムが、日本海拡大期以降に形成された断層の再活動によって形成された可能性を指摘しています。

へー、日本海にも活断層がいっぱいあるんだね。怖いけど、対策するためには知っておかなきゃね!

今後の研究方向 震源断層形状の推定

震源断層の形状、どう推定する?

地球物理学と構造地質学を組み合わせる

最後に、今後の研究方向について見ていきましょう。

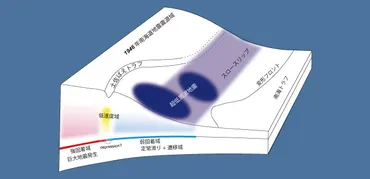

✅ 地震発生帯の今の実態を解き明かすため、海底調査観測を行い、プレート境界などの3次元形状や周辺の岩石物性などを詳細に把握することで、地震・津波発生予測の高度化に貢献しています。

✅ 海底ケーブルを用いた新しい観測技術により、従来の観測システムに比べて安価で簡便に海底下の地下構造変化を常時モニタリングできる可能性が出てきました。

✅ 海底から採取したコア試料を分析することで、過去に発生した地震履歴を調べることができ、将来発生する巨大地震に備えるための重要な情報となります。

さらに読む ⇒海洋研究開発機構ジャムステック出典/画像元: https://www.jamstec.go.jp/sdr/j/海底調査観測や、地震発生帯の3次元形状の把握など、今後の研究の方向性について、とても参考になりました。

今後の地震予測に繋がるんですね。

震源断層の形状を推定するためには、地球物理学的な手法と構造地質学的な検討を組み合わせることが重要であると結論付けています。

なるほど、海底調査で地震予測が高度化されるのか。これは将来の投資案件になりそうだな!

本日は、津軽山地西縁断層帯に関する様々な情報をご紹介しました。

今後の研究や対策に期待したいですね。

💡 津軽山地西縁断層帯は、将来の地震発生リスクを抱えており、詳細な調査と対策が求められています。

💡 活断層の種類や、地震発生メカニズムを理解し、日頃から地震への備えをしておくことが重要です。

💡 海底調査観測による研究が進み、将来の地震予測の高度化に貢献することが期待されます。