サンマ漁獲量減少、なぜ?漁獲制御ルール導入の真相に迫る!北太平洋漁業委員会(NPFC)会合で決定したサンマ・サバの漁獲規制

サンマ、マサバ資源保護へ!北太平洋漁業委員会が漁獲枠削減!国際協調で資源回復なるか?

💡 サンマの漁獲量が近年減少している理由と、その対策として導入された漁獲制御ルールについて解説します。

💡 北太平洋漁業委員会(NPFC)が、サンマの資源管理のために新たな漁獲枠を設定したことをご紹介します。

💡 サンマの漁獲枠の削減や、天皇海山海域でのトロール漁禁止など、持続可能な漁業に向けた取り組みについて解説します。

それでは、まず最初の話題として、サンマの漁獲量減少と、その対策として導入された漁獲制御ルールについてお話していきます。

サンマ漁獲量の減少と漁獲制御ルールの導入

サンマ漁獲、どう守る?

漁獲制御ルール導入

サンマの漁獲量が減っているのは、資源管理がうまくいっていないからでしょうか?。

✅ 北太平洋漁業委員会(NPFC)は、サンマの漁獲枠を管理する新たなルールを導入することで合意しました。

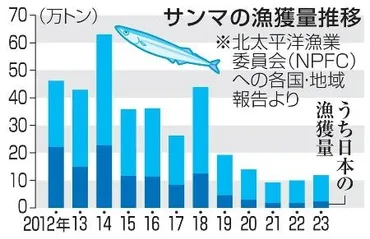

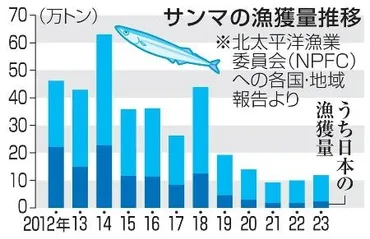

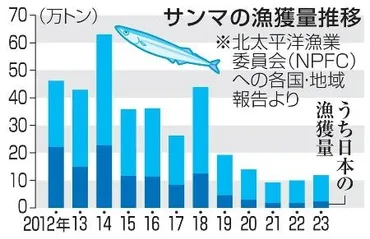

✅ 2024年の総漁獲枠は、現行の年25万トン以内から22万5千トン以内に削減され、直近の資源水準から算出されます。

✅ 新ルールは、資源回復を目指し、各国間の交渉で決めていた従来の枠組みから、資源状況に応じて総漁獲枠を算出する仕組みへと転換します。

さらに読む ⇒山陽新聞デジタル|さんデジ出典/画像元: https://www.sanyonews.jp/article/1542256資源回復のためには、各国が協力して漁獲量を管理していくことが重要ですね。

2024年4月15日から18日にかけて大阪で開催された北太平洋漁業委員会(NPFC)の第8回年次会合では、サンマの漁獲量の低下を受け、2024年から漁獲制御ルールを導入することが決定されました。

漁獲制御ルールは、資源の変動に対して自動的に管理措置を改定するための事前に合意したルールであり、持続可能な漁業管理には必須とされています。

サンマの漁獲制御ルール導入には、公海で漁業を行う中国や韓国からの反対がありましたが、度重なる交渉の結果、2024年5月より暫定的に導入されることになりました。

導入された漁獲制御ルールにより、現在のようなサンマの資源量が目標よりも低い状況では、総漁獲可能量(TAC)が毎年10%自動的に減少させることができます。

2024年のTACは、2023年の10%減の22.5万トン(公海上は13.5万トン)に設定されました。

この合意により、海外漁船による小型魚の漁獲を制限できる効果が期待されています。

なるほど、今後のサンマ漁獲量に注目ですね!資源管理の重要性も改めて認識しました。

北太平洋漁業委員会(NPFC)第8回年次会合での決定

NPFCでサンマとマサバ漁獲管理はどうなった?

TAC削減と漁獲量制限

天皇海山の保護は、将来の資源を守る上でとても重要ですね。

公開日:2024/04/23

✅ 北太平洋漁業委員会(NPFC)の第8回年次会合で、天皇海山海域でのトロール漁禁止が議題となったが、日本が反対し、継続審議となった。

✅ 日本は、天皇海山海域でクサカリツボダイやキンメダイなどの底魚をトロール漁で操業している。

✅ 2012年に採択された「北太平洋漁業資源保存条約」に基づき、NPFCは、天皇海山水域の底魚類の他、サンマ、サバ類等の資源管理を行っている。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://sustainablejapan.jp/2024/04/23/npfc-8th-commission/101588国際的な協調が大切ですね。

日本の立場も理解できます。

令和6年4月15日から18日にかけて開催された北太平洋漁業委員会(NPFC)第8回年次会合では、サンマとマサバの漁獲管理対策が採択されました。

サンマについては、資源水準を元に総漁獲可能量(TAC)を算出する漁獲管理規則が合意され、2024年の公海におけるTACは昨年より13.5万トンに削減されました。

マサバに関しては、公海における漁獲量を10万トン(まき網8万トン、トロール2万トン)に制限することが決まりました。

その他、天皇海山海域での底魚漁業の保護を強化するため、禁漁期間の拡大などの措置が採択されました。

天皇海山の一部海域における底びき網漁業の禁止についても議論が進められ、今後の継続審議が予定されています。

やっぱり、漁業資源の持続可能性は重要です。天皇海山を守っていくのは、将来の世代への責任だと思ってますよ。

次のページを読む ⇒

サンマ漁獲枠、ついに10%減!資源保護に向けた国際協調、その行方は?