日本の冬は〇〇?地域別積雪と気候変動の影響を徹底解説雪国とそうでない地域、積雪への感覚の違いとは?

日本の冬の天気は地域によって違う!雪の多い日本海側と晴れが多い太平洋側、その理由と積雪に対する感覚の違いを解説。今年の冬はラニーニャ現象で厳しい寒さと大雪に注意!

💡 日本の冬の天気が地域によって大きく異なる理由を解説します。

💡 積雪量と気温の関係、そして気候変動が冬の天気にもたらす影響について詳しく解説します。

💡 最新の気象情報と今後の予測に基づいた冬への備えについてご紹介します。

それでは、日本の冬の気候について詳しく見ていきましょう。

日本の冬の天気:地域差と積雪への感覚

日本の冬の天気は地域によってどう違う?

日本海側は雪、太平洋側は晴れ

日本の冬の天気を知ることは、安全な生活を送る上で非常に重要です。

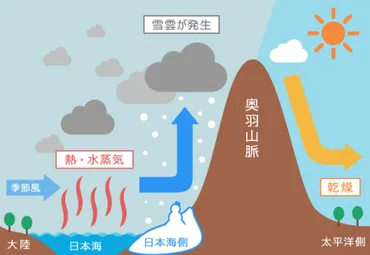

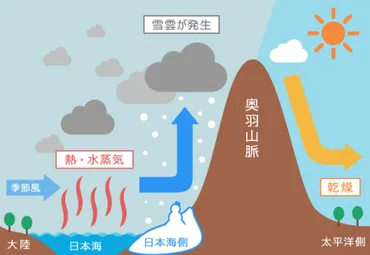

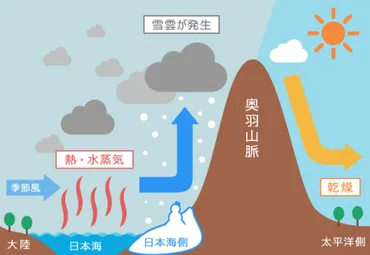

✅ 冬型の気圧配置(西高東低)により、日本海側では大陸から吹き出す冷たく乾燥した季節風が日本海を渡る際に水蒸気を含み雪雲が発生し、大量の雪を降らせる一方で、太平洋側では山を越えた乾燥した季節風が吹くため晴れの日が多い。

✅ 冬型の気圧配置が強まると、日本海側では平地でも大雪となる場合がある一方、太平洋側では乾燥が強まり、インフルエンザの流行や火事などのリスクが高まる。

✅ 東北地方の日本海側と太平洋側では、冬型の気圧配置の影響で、雪と晴れの全く異なる気象状況となる。

さらに読む ⇒ライフレンジャートピックス出典/画像元: https://topic.life-ranger.jp/column/39103/日本海側と太平洋側では、冬の天気に大きな違いがあるんですね。

日本の冬の天気は地域によって大きく異なります。

アンケートの結果、日本海側では雪が多く、太平洋側では晴れが多いという傾向が見られました。

これは、冬型の気圧配置と脊梁山脈の影響によるものです。

冬型の気圧配置では、大陸からの冷たい空気が日本海に流れ込み、水蒸気を含んで雪雲が発生します。

この雪雲は脊梁山脈にぶつかり、上昇してさらに大きな雪雲となり、日本海側に雪を降らせます。

一方、太平洋側には乾いた空気が流れ込み、晴れになります。

また、雪に慣れている地域とそうでない地域では、積雪に対する感覚も異なります。

雪が多く降る地域では、30cmや50cmの積雪で通常の生活ができなくなるという回答が多く、雪の降らない地域では5cmや10cmで生活が困難になるという回答が多い結果となりました。

なるほど、だから雪国の人は雪に強いんだな。うちの会社も雪対策しっかりやらないとな。

気候変動と冬の天気:今後の予測

ラニーニャ現象と日本の降雪量は今後どう変化する?

減少傾向だが、地域差あり

気候変動が日本の冬の天気にも影響を与えるとは、驚きですね。

✅ ラニーニャ現象は、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より低くなり、その状態が1年程度続く現象です。

✅ ラニーニャ現象が発生すると、日本の夏季は太平洋高気圧が北に張り出し、気温が高くなる傾向があります。特に、沖縄・奄美では南から湿った気流の影響を受けやすく、降水量が多くなりやすいです。冬季は西高東低の気圧配置が強まり、気温が低くなる傾向があります。

✅ ラニーニャ現象の発生メカニズムは、太平洋赤道付近で吹く貿易風が強まると、暖かい海水が西側に吹き寄せられ、東側では冷たい水が沸き上がってくることで、太平洋赤道域の日付変更線から南米沖にかけて海面水温が通常より低くなることです。

さらに読む ⇒日本気象協会出典/画像元: https://tenki.jp/suppl/r_anzai/2023/11/16/32263.htmlラニーニャ現象の影響で、今年は寒さが厳しくなりそうですね。

今年の冬の天気予報では、ラニーニャ現象による厳しい寒さと大雪に注意する必要があるとされています。

日本の気候変動に関する資料によると、1962年以降、日本海側の地域では年最深積雪と大雪(1日に20cm以上の降雪)の頻度に減少傾向が見られます。

ただし、年最深積雪は年ごとの変動が大きく、長期変化傾向を捉えるのは難しい状況です。

また、近年では一時的な大雪による社会的な影響も発生しており、地球温暖化の影響で降雪量が増大する事例も確認されています。

将来予測では、気温上昇シナリオに基づくと、全国的に降雪・積雪量の減少が見込まれます。

一方で、本州の山間部など一部地域では、極端な大雪時の降雪量が増加する可能性も指摘されています。

これらの変化は、水資源や農業、交通、観光など、さまざまな分野に影響を与えることが予想されます。

うむ、これは今後のビジネスチャンスだな。雪対策の商品開発に力を入れてみようかな。

次のページを読む ⇒

冬型の気圧配置、大雪、JPCZ、積雪、ラニーニャ、最新予報…冬の天気と備えを徹底解説!