冬の日本列島を襲う大雪!そのメカニズムと対策を徹底解説!雪雲の発生から、JPCZ、そして雪氷災害対策まで

冬の日本列島を襲う雪!シベリア高気圧、低気圧、地形が織りなす大雪のメカニズムを解説!記録的な大雪や雪氷災害の事例も紹介。雪国暮らしの知恵や防災対策も学ぼう!

💡 冬の気圧配置による雪雲の発生メカニズムを解説

💡 日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)と大雪の関係について説明

💡 雪氷災害とその対策について解説

それでは、冬の大雪のメカニズムについて詳しく解説していきましょう。

冬の気圧配置と雪雲の発生

冬の日本はどんな気圧配置?

西高東低

雪雲の発生プロセス、とても興味深いですね。

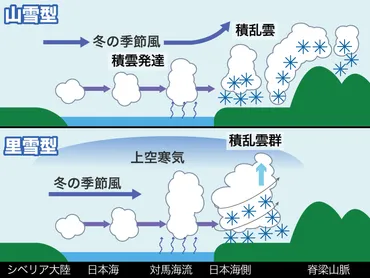

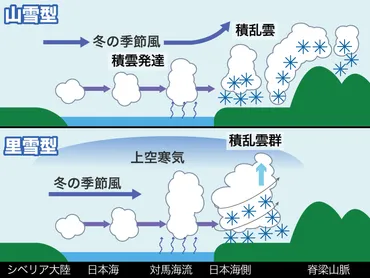

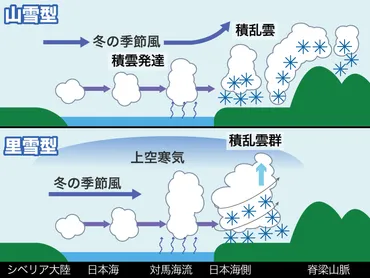

✅ 山雪型は、等圧線が南北に伸びてスイカのような模様となり、強い風が吹く。寒気は日本海の北部あたりに位置し、山にぶつかることで上昇気流が発生し、雪雲が発達する。

✅ 里雪型は、等圧線がぐにゃぐにゃと曲がり、風は比較的弱い。寒気は日本海の中部や南部まで南下し、日本海上ですでに雪雲が発達する。

✅ 山雪型と里雪型の違いは、積乱雲の発生場所にある。山雪型では山にぶつかって雪雲が発達し、里雪型では日本海上ですでに雪雲が発達する。

さらに読む ⇒【ウェザーニュース】天気台風・地震・防災情報|予報精度出典/画像元: https://weathernews.jp/s/topics/201712/070145/なるほど。

山にぶつかることで上昇気流が発生し、雪雲が発達する仕組みがよく分かりました。

冬の日本は、シベリア高気圧の発達による西高東低の気圧配置が特徴です。

この気圧配置は、シベリアや中国の内陸部で発生する「放射冷却」によって形成されます。

放射冷却により、地表が冷え込み、気温が急激に低下します。

冷えた空気は密度が高く重くなるため、上空から地表に向かって下降気流が発生し、冷たい空気が地表付近に溜まり、シベリア高気圧などの大きな高気圧が形成されます。

シベリア高気圧は、冬の日本に冷たい風を送り込み、日本海を渡る際に海水から水蒸気を吸収して雪雲を形成します。

この雪雲は、季節風に乗って日本列島に到達し、中央部の脊梁山脈にぶつかることで上昇し、成長することで日本海側の地域に大雪をもたらします。

冬の気圧配置は大きく分けて山雪型と里雪型の二つがあります。

山雪型は日本海側の山岳地帯に雪が多く、里雪型は平野部に雪が多い傾向があります。

ただし、上空の寒気の影響で、山雪型でも平野部に雪が降る場合があります。

里雪型では、上空に強い寒気が流れ込むことで大気が不安定になり、日本海上で積乱雲が発達し、平野部に到達するまでに雪を降らせるまで成長します。

里雪型の天気図は日本海上で等圧線が湾曲しているのが特徴です。

ふむ、雪雲の発生は、まさに自然の力を感じますね。冬の大雪は、ビジネスにも影響を与える重要な要素ですから、しっかり理解しておかないとね。

日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)

大雪の原因となるJPCZって何か?

風同士の衝突で発生

JPCZ、初めて知りました。

✅ JPCZは、冬型の気圧配置が強まった際に、シベリア大陸から日本海に流れ込む冷たい風が、長白山脈によって二分され、日本海で再び合流することで形成される収束帯のことです。

✅ JPCZは雪雲が発達しやすいラインであり、主に東北の日本海側と北陸から山陰にかけてのエリアに影響を与え、大雪をもたらすことがあります。

✅ JPCZは、「日本海寒帯気団収束帯」の略称で、Japan sea(日本海)、Polar air mass(寒帯気団)、Convergence(収束)、Zone(帯)の頭文字をとっています。

さらに読む ⇒日本気象協会出典/画像元: https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2022/12/16/21003.html長白山脈が風の流れを変えて、収束帯を形成するなんて、自然の力ってすごいですね。

2023年1月の大寒波では、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)と呼ばれる収束帯が発生し、日本海側を中心にして各地で大雪となりました。

JPCZは、長白山脈が風の行く手を阻み、風を二つに分岐させることで発生します。

分岐した風が下流で再び合流するときに、異なる向きの風同士がぶつかり地上付近で収束が起こります。

この収束によって、行き場を失った空気が上空に逃げるため、雲が発生しやすくなります。

JPCZは、朝鮮半島から島根県にかけてハッキリと確認できます。

へぇ、JPCZって言うのか。知らなかったけど、なるほど、雪雲の発生しやすいラインがあるわけだ。大雪は、自然現象とはいえ、ビジネスにも大きな影響を与えるから、注意が必要だな。

次のページを読む ⇒

大雪の脅威!日本の雪氷災害、その原因と対策とは?