日本の消費者物価指数:高騰の影で何が?食料価格高騰の第2波と、世界経済への影響

日本の消費者物価指数は過去最高水準!世界と比べてどうなの?1960年から2023年までの推移をグラフで解説。食料価格高騰の第2波到来で今後の動向に注目!

💡 日本の消費者物価指数は、近年再び上昇傾向にあります。

💡 食料価格高騰の影響は、世界経済全体に波及しています。

💡 今後の消費者物価指数の動向は、世界経済の状況や気候変動などの影響を受けるため、注視していく必要があります。

それでは、第一章として日本の消費者物価指数の過去と現状について詳しく見ていきましょう。

日本の消費者物価指数:過去と現状

日本の物価上昇、近年どうなってる?

上昇傾向

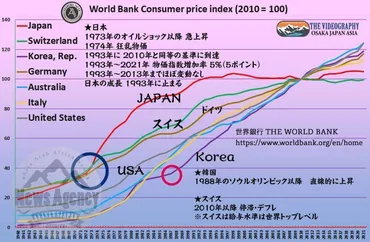

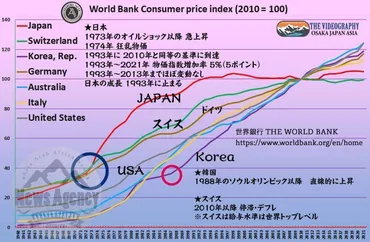

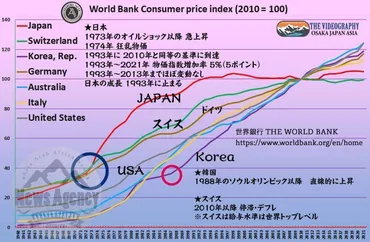

日本の消費者物価指数は、1993年以降ほぼ横ばいで推移しているんですね。

公開日:2022/12/07

✅ 1993年以降、日本の消費者物価指数はほぼ横ばいとなり、実質的な経済成長は停滞している。

✅ 1993年以前は、日本は高度経済成長期を経て、1973年のオイルショックによるインフレを経験していた。

✅ 韓国やドイツなど他の国々は、1993年以降も消費者物価指数が上昇し、経済成長を続けている。

さらに読む ⇒報道ニュース統計データ情報配信・政治経済国際・出典/画像元: https://aaanewsjapan.com/world-bank-consumer-price-index-2010-100/オイルショックやバブル崩壊の影響を受けて、消費者物価指数は大きく変動してきました。

近年は安定していましたが、再び上昇傾向にあるのは少し懸念されますね。

日本の消費者物価指数(年率)は、2023年には3.27%と、世界銀行のデータによると最新の値となっています。

これは、過去数十年の推移をみると、比較的高水準にあると言えます。

1960年から2023年までの推移をグラフで見ると、1970年代のオイルショックや1990年代のバブル崩壊の影響が見られ、近年は比較的安定していますが、2023年には再び上昇傾向にあります。

日本の消費者物価指数(年率)の世界順位は、変動が大きく、近年では順位が上昇傾向にあります。

また、1960年から2023年までのデータを見ると、年によって消費者物価指数(年率)の上昇率が大きく変化していることがわかります。

特にオイルショックやバブル崩壊の影響が大きく、近年は比較的安定していますが、2023年は再び上昇傾向にあります。

日本の消費者物価指数(年率)は、経済状況や国際的な情勢の影響を受けやすく、今後も変動が予想されます。

なるほど、消費者物価指数って、経済の現状を表す重要な指標なんだな。

食料価格高騰の波

ウクライナ危機は食料価格にどう影響した?

高騰、1970年代以来の高水準

食料価格高騰は、世界中で深刻な問題となっているんですね。

✅ 2022年のアフリカにおける消費者物価の平均インフレ率は13.8%に達し、過去10年間で最高を記録しました。これは、食料価格の高騰が主な要因であり、特にウクライナとロシアからの穀物輸入に依存しているアフリカ諸国に大きな影響を与えています。

✅ ウクライナはアフリカ向けに穀物、鉄鋼、油脂などを輸出しており、特に小麦やトウモロコシの輸出はアフリカ諸国の食料供給にとって重要な役割を果たしています。ロシアも同様に、アフリカ向けに穀物、燃料、肥料などを輸出しており、アフリカ諸国の経済に大きな影響を与えています。

✅ ロシアによるウクライナ侵攻は、アフリカ諸国の食料供給や物価に深刻な影響を与えています。特に、ウクライナとロシアからの穀物輸入に依存しているアフリカ諸国では、食料価格の高騰や供給不足が深刻化しており、食糧安全保障への懸念が高まっています。

さらに読む ⇒ジェトロ(日本貿易振興機構)出典/画像元: https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2023/c05cbbaf4bea95cf.htmlウクライナとロシアからの穀物輸入に依存しているアフリカ諸国は、特に大きな影響を受けているんですね。

2022年以降、ウクライナ危機の影響で食料価格は高騰し、1970年代以来の高水準に達しています。

輸入コストの上昇や円安が主な要因です。

2023年秋には価格上昇が鈍化しましたが、2024年後半以降、食料価格高騰の「第2波」が到来しました。

食料価格高騰って、僕らの会社にも影響あるのかな?

次のページを読む ⇒

食料価格高騰の第2波到来!円安と複合要因が価格上昇を加速。世界経済への影響は?