日本銀行の金融政策、よくわかる?金融政策と物価安定、そして今後の課題

日本銀行の金融政策: 物価安定目標達成への道のり、10年前の決定が今に語りかける!

金融市場調節の手段

日本銀行はどんな手段で金融市場を調整してる?

金利や資金供給量をコントロール

金融市場調節は、複雑な仕組みですね。

✅ 金融調節とは、日本銀行が資金の供給・吸収などのオペレーションを通じて、無担保コールレート(オーバーナイト物)を調整することです。

✅ 金融政策決定会合で決まった金融政策方針に基づいて、日本銀行は金融機関との債券や手形売買を通して資金供給・吸収を行います。

✅ これにより、無担保コールレート(オーバーナイト物)などの短期金利が目標水準となるよう誘導し、金融市場を調節します。

さらに読む ⇒金融大学出典/画像元: https://www.findai.com/yogow/w00934.html日本銀行が、金融市場をうまくコントロールしていることが分かります。

日本銀行は、金融市場調節を行っています。

金融市場調節は、市場の資金需給を調整することで、金利や市場の資金供給量をコントロールする手段です。

金融市場調節の手段には、以下のものがあります。

無担保コールレート(オーバーナイト物): 銀行間で資金を貸し借りする際に用いられる金利。

日本銀行は、この金利を目標水準に誘導することで、市場全体の金利水準を調整します。

資金過不足: 市場における資金の需給状況。

日本銀行は、市場に資金を供給したり、回収したりすることで、資金過不足を調整します。

補完当座預金制度: 銀行が日本銀行に預けることができる当座預金口座。

日本銀行は、必要に応じてこの制度を通じて、市場に資金を供給します。

オペレーション(公開市場操作)は、日本銀行が国債などの債券を市場で売買することで、市場に資金を供給したり、回収したりする手段です。

国債買入オペ: 日本銀行が国債を購入することで、市場に資金を供給します。

気候変動対応オペ: 環境問題に取り組む企業の債券を日本銀行が購入することで、市場に資金を供給します。

へぇ、金融市場調節って色々あるんだな。勉強になるわ。

金融政策の指標と仕組み

日本銀行が市場に供給する資金の総量を示すのは?

マネタリーベース

マイナス金利政策は、分かりにくいですね。

公開日:2016/01/31

✅ 日銀は2016年1月29日、マイナス金利政策を導入しました。これは、民間の銀行が日銀口座に預ける預金残高のうち、所要準備額を超えた金額(超過準備額)に対して、0.1%の金利を付ける従来の政策を変更したものです。

✅ 今回のマイナス金利導入により、日銀口座の預金残高は、①基礎残高:0.1%、②マクロ加算残高:0.0%、③政策金利残高:-0.1%の3段階に分けられ、それぞれ異なる金利が設定されました。

✅ マイナス金利が適用されるのは、日銀口座の預金残高から①、②を除いた金額(政策金利残高)であり、現在では当座預金残高の僅かな部分のみです。しかし、日銀はマネタリーベースを年間80兆円増やす目標を掲げており、そのためには銀行や証券会社から国債等を買い取り、支払代金を当座預金に入れ、当座預金残高を増やす必要があります。

さらに読む ⇒大手資産運用会社で働く金融マンのマネーライフ講座出典/画像元: https://money-and-finance.hatenablog.com/entry/2016/02/01/005507マネタリーベースや準備預金制度、難しい言葉ですね。

マネタリーベースは、日本銀行が市場に供給した資金の総量です。

マネタリーベースは、金融政策の効果の指標の一つとして用いられます。

準備預金制度は、銀行が預金者からの預金を一定割合日本銀行に預け入れなければならない制度です。

超過準備は、準備預金制度で定められた割合を超えて銀行が日本銀行に預けている資金です。

以前の「公定歩合」は、日本銀行が銀行に貸し出す際の金利でした。

現在では、日本銀行は金利を直接コントロールするのではなく、市場の金利水準を目標に誘導することで金融政策を行っています。

マイナス金利政策か。金利がマイナスって、どういうことなんだ?

過去の金融政策決定と今後の課題

日銀の10年前の大規模緩和、反対意見も根強く…その理由は?

物価目標達成時期の見通し、消費への影響

異次元緩和は、大きなインパクトがありましたね。

✅ 日銀は、2013年4月から「量的・質的金融緩和(異次元緩和)」を導入し、国債を大量に買い、あらゆる手段で金融緩和を進めることで、物価上昇目標の達成を目指しました。

✅ しかし、物価上昇は当初の予想を大きく下回り、日銀は追加緩和策やマイナス金利政策など、異例の金融緩和政策を導入せざるを得ませんでした。

✅ 異次元緩和は、金融市場の機能低下や財政ファイナンスとの見方をされるなど、様々な副作用を生み出し、2024年3月にようやく終了しましたが、日銀は国債発行残高の5割超を保有するなど、負の遺産を残しました。

さらに読む ⇒ビジネスジャーナル出典/画像元: https://biz-journal.jp/economy/post_386227.html過去の金融政策決定の議事録は、貴重な資料ですね。

2014年10月に日本銀行が実施した『量的・質的金融緩和の拡大』は、当時、政策委員9人中4人が反対した歴史的な決定でした。

当時の会合では、物価目標達成時期が遠のく中、日銀の意思を改めて強調する必要性から追加緩和措置が実施されました。

しかし、この決定は輸入物価上昇による一時的な物価上昇と、コストプッシュ型による物価上昇による個人消費への影響を十分に考慮できていなかった点が課題として挙げられます。

この10年前の議事録は、現在の金融政策課題と共通点があり、今後の金融政策を考える上で重要な資料となります。

異次元緩和、やっぱり副作用もあったんだな。

この記事では、日本銀行の金融政策について詳しく解説しました。

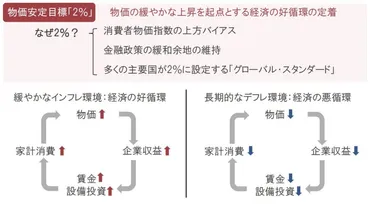

💡 日本銀行は、2%の物価安定目標を達成するために様々な金融政策を実施している

💡 金融政策決定会合では、経済・物価見通しや金融政策の方針が決定される

💡 金融市場調節は、金利や市場の資金供給量をコントロールする手段である