南海トラフ地震臨時情報発表! 巨大地震は本当に来るのか?南海トラフ地震への備えを強化

南海トラフ地震、発生は時間の問題!最新情報と備え方を分かりやすく解説。日向灘地震発生で警戒レベル上昇、政府は臨時情報発表。今すぐできる備えをチェック!

南海トラフ地震臨時情報発表時の対応

南海トラフ地震臨時情報が出たらどうすればいい?

情報に注意し、指示に従いましょう

南海トラフ地震臨時情報は、事前避難を伴いませんが、日頃からの備えが大切ですね。

✅ 気象庁は、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震を受けて、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)を発表しました。この情報は、南海トラフ沿いで大規模地震が発生する可能性が普段と比べて高まっていることを示し、政府や自治体からの情報に応じた防災対応を取るよう呼びかけています。

✅ 今回の地震は、南海トラフ地震臨時情報の発出条件に合致したため、南海トラフ地震との関連性について調査が行われ、「南海トラフ臨時情報(巨大地震に注意)」という情報が発表されました。この情報は、事前の避難は伴いませんが、日頃からの地震への備えの再確認に加え、地震が発生したらすぐに避難できる準備をするように呼びかけています。

✅ 南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会では、時間差で巨大地震が発生した事例が挙げられています。また、世界の事例では、マグニチュード8以上の地震が発生した後に、隣接する領域でマグニチュード8クラス以上の地震が発生した事例も報告されており、今回の地震をきっかけに南海トラフ巨大地震発生の可能性が高まっていることを示唆しています。

さらに読む ⇒日本気象協会出典/画像元: https://tenki.jp/forecaster/motoasa/2024/08/08/30003.html時間差で巨大地震が発生する可能性もあるというのは、怖いですね。

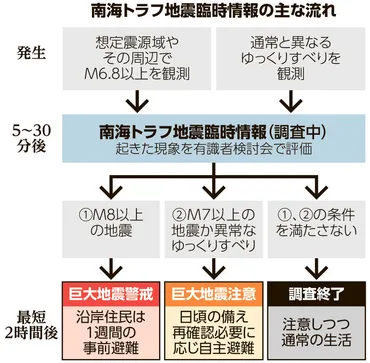

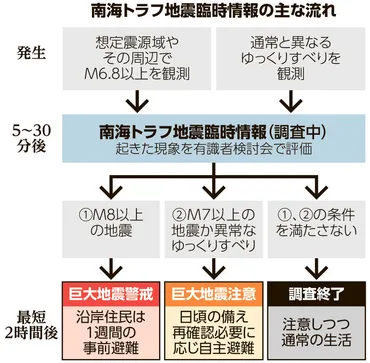

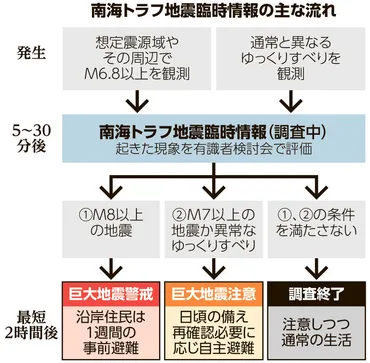

南海トラフ地震臨時情報が発表された際の防災対応は、政府や自治体からの呼びかけに従い、臨時情報のキーワードに応じた行動をとることが重要です。

臨時情報(調査中) 個々の状況に応じて避難等の防災対応を準備・開始し、今後の情報に注意してください。

臨時情報(巨大地震警戒) 1週間の事前避難を検討し、日頃からの備えに加え、特別な備え(すぐに逃げられる態勢の維持や非常持出品の常時携帯など)を行いましょう。

臨時情報(巨大地震注意) 日頃からの備えに加え、特別な備え(すぐに逃げられる態勢の維持や非常持出品の常時携帯など)を行いましょう。

臨時情報(調査終了) 地震の発生に注意しながら通常の生活を行いましょう。

ただし、大規模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意が必要です。

大規模地震発生後1週間経過後の対応 1週間が経過しても、地震の発生可能性は低下しているものの、なくなったわけではありません。

引き続き巨大な地震・津波に備えることが重要です。

その他 既に発生した地震に伴う津波警報等が発表されている地域では、津波への防災行動を最優先とし、避難情報に留意するとともに警報が解除されるまで安全な場所にとどまり続けてください。

詳しい情報は内閣府ホームページの「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」をご覧ください。

あら、そうなの? うちも防災用品の見直しをしなきゃ。

南海トラフ地震対策検討の現状

南海トラフ地震対策、最新状況は?

防災対策強化中

南海トラフ巨大地震の被害想定は深刻ですね。

✅ 南海トラフ巨大地震の被害想定は、最大で32万人以上の死者が出る可能性があり、経済被害は220兆円に達する可能性がある。

✅ 2014年に策定された基本計画では、10年で死者数を8割減らし、建物被害を5割減らす目標が掲げられたが、達成は厳しい状況となっている。

✅ 新たな被害想定では、災害関連死の試算や半割れ地震の被害推計などが盛り込まれ、住民への事前避難や臨時情報の周知など、より効果的な防災対策が求められている。

さらに読む ⇒中日新聞出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/833969被害想定の見直しや新たな防災対策の検討が進められているとのこと、安心しました。

令和7年3月11日に南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ(第28回)が開催されました。

主な内容は、推進地域・特別強化地域における地震防災対策の推進、南海トラフ地震臨時情報に関する防災対応の検証と改善策、南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドラインの改定、南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画の改定、震度分布・津波高等・被害想定、長周期地震動、南海トラフ巨大地震の検討体制(協議会、検討会、ワーキンググループ等)に関する情報です。

特に、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の策定から10年が経過したことから、防災対策の進捗状況の確認、被害想定の見直し、新たな防災対策等について検討が進められています。

南海トラフ地震モデル・被害想定手法検討会では、被害想定手法の検討、地盤モデル等の見直し、新たな被害想定に向けた計算手法の検討などが行われています。

南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループでは、異常な現象が観測された場合の防災対応のあり方、防災対応を実行する際の社会的な仕組みなどが検討されています。

南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループでは、大規模地震の予測可能性、南海トラフ沿いの観測・評価に基づく地震防災対応のあり方が検討されています。

南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループでは、東日本大震災の教訓を踏まえた南海トラフ巨大地震対策について検討が行われています。

南海トラフの巨大地震モデル検討会では、科学的知見に基づいた検討が行われています。

被害想定は、現実的な数字でないと意味がない。対策もしっかりと立ててほしい。

南海トラフ地震対策の強化

南海トラフ地震への備え、宮崎県はどんな対策をしていますか?

県実施計画を策定

南海トラフ地震への備えは、もはや他人事ではありません。

✅ 「私がママじゃないほうが…」という悩みを抱える「特定妊婦」が増加している現状が、TBS系「報道特集」で取り上げられました。

✅ 番組では、経済的な不安やキャリアへの影響、パートナーとの関係、そして自身の価値観との葛藤など、予期せぬ妊娠によって生まれた生きづらさを抱える女性たちの声を紹介します。

✅ 番組では、特定妊婦が直面する困難や社会的な支援の不足、そして、妊娠に対する多様な価値観を受け入れる必要性を訴えています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1664359具体的な応急対策活動に関する計画が策定されているのは、頼もしいですね。

南海トラフ地震は、いつ発生してもおかしくない現実です。

臨時情報発表時に焦らず、事前に計画した行動を実行することで、被害を最小限に抑えることができるはずです。

宮崎県は、南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画に基づき、平成28年3月に県実施計画を策定しました。

この計画は、津波浸水想定や被害想定に基づき、災害応急対策に係る応援部隊や支援物資の輸送ルート、救助・消火活動、医療活動、物資調達、燃料供給、電力・ガスの臨時供給、通信の臨時確保、防災拠点に関する活動内容を具体的に定めています。

令和5年5月に国が具体計画を改定したことを受け、宮崎県も県実施計画を改定しました。

今回の改定では、国の具体計画の改定内容や関係機関の意見を踏まえ、計画の内容を更新しています。

改定された実施計画は、国が改定した具体計画と併記した構成となっており、施設等の情報は策定時点での状況に基づいています。

今後、インフラや施設の状況が変化するにつれて、随時修正が行われる予定です。

本日、中央防災会議にて南海トラフ地震防災対策推進基本計画が変更され、マグニチュード8クラスの地震発生など、南海トラフ地震発生の可能性が高まった場合の対応が明確化されました。

これを受け、気象庁は従来の情報発表を改め、本日より「南海トラフ地震臨時情報」と「南海トラフ地震関連解説情報」を発表します。

臨時情報は、防災対応を分かりやすくするため、「巨大地震警戒」などのキーワードを付加します。

情報発表の条件やキーワード付加条件、情報例などは別紙資料をご参照ください。

内閣府は、地方自治体や企業向けの防災対応ガイドラインも発表しており、これらの情報が南海トラフ地震への備えを強化すると期待されます。

対策はしっかりとしてるのか? うちの会社も何か貢献できることはないか考えないと。

南海トラフ地震への備えは、決して過剰ではありません. 最新の情報を入手し、冷静かつ適切な行動を心がけましょう。

💡 南海トラフ地震臨時情報の発出条件やキーワード付加条件などが明確化されました。

💡 政府や自治体は、南海トラフ地震への備えを強化するためのガイドラインを発表しています。

💡 南海トラフ地震は、発生すれば甚大な被害をもたらす可能性があります。備えを怠らないことが大切です。