令和6年能登半島地震、復興への道は?地震発生から1年、被害状況と復興支援の現状

令和6年能登半島地震から1年。被災地の復興を支援する「石川の工芸のある暮らし」展が日本橋高島屋で開催!伝統工芸の魅力に触れ、復興への歩みを体感しよう。

💡 令和6年能登半島地震は、石川県能登地方で発生したマグニチュード7.6の地震です。

💡 地震による被害は甚大で、多くの建物が損壊し、死者も出ています。

💡 現在、被災地の復旧・復興が進んでいますが、課題も多く残されています。

それでは、令和6年能登半島地震について詳しく見ていきましょう。

令和6年能登半島地震発生

令和6年能登地震、最大の被害は?

死者244人超

地震発生から1年が経ち、被災地では復興に向けた取り組みが進められています。

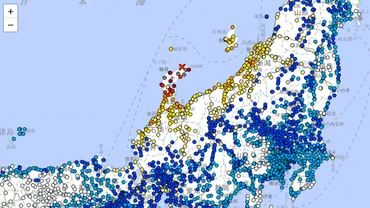

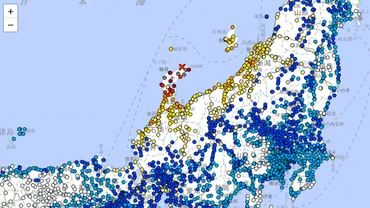

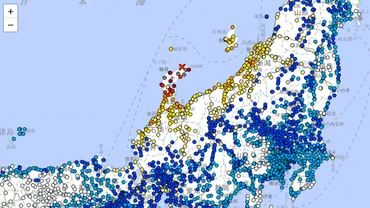

✅ 2024年1月1日16時10分、石川県能登地方でマグニチュード7.6の地震が発生し、同地域で震度7を観測しました。気象庁はこれを「令和6年能登半島地震」と命名しています。

✅ 地震発生後、地震工学委員会関係者による現地調査や被害調査が開始されました。報告内容は、橋梁や道路などの土木構造物の被害状況、地盤の被害状況、ライフラインの復旧状況など多岐にわたります。

✅ 報告書は大学や研究機関の研究者らによって作成され、地震による被害状況やその影響について詳細な情報が提供されています。これらは、今後の地震対策や防災対策に役立つ貴重なデータとなります。

さらに読む ⇒土木学会委員会サイト出典/画像元: https://committees.jsce.or.jp/eec205/node/52改めて、地震の規模の大きさと被害の甚大さを考えると、心が痛みます。

令和6年1月1日、石川県能登地方でマグニチュード7.6の地震が発生しました。

この地震は、能登地方に甚大な被害をもたらし、石川県輪島市や志賀町で最大震度7を観測しました。

津波も発生し、石川県能登町や珠洲市では4m以上の浸水高が確認されました。

地震による地盤隆起も発生し、最大4m程度の隆起が観測されました。

被害は甚大で、死者数は244人を超え、多くの建物が損壊しました。

約8千人の被災者が避難生活を余儀なくされており、インフラの復旧にも時間がかかっています。

いやー、改めて地震の恐ろしさを思い知らされましたね。

日本海沿岸の漁業への影響

地震は日本海沿岸の漁業にどんな影響を与えた?

漁場・港湾被害で打撃

地震は、能登半島だけでなく、日本海沿岸の漁業にも大きな影響を与えたんですね。

✅ 日本地理学会の調査チームは、能登半島地震により半島北側の海岸線が約90キロにわたり沖方向に前進したと発表しました。

✅ この前進は、大部分が地盤の隆起によるもので、最大で石川県輪島市門前町で約240メートルに達し、約4.4平方キロの新たな陸地が形成されました。

✅ 地理学会は、今回の隆起が漁業に影響を与える可能性があると懸念を示しています。

さらに読む ⇒沖縄タイムス+プラス沖縄の最新ニュースサイト沖縄タイムス社沖縄タイムス+プラス出典/画像元: https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1288043漁業への影響は深刻ですね。

復興には時間がかかるでしょう。

地震は、石川県、富山県、新潟県といった日本海沿岸の漁業にも大きな影響を与えました。

石川県では、底びき網漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、定置漁業などが主要な漁業ですが、これらの漁業は漁場や港湾の被害によって大きな打撃を受けています。

富山県では、定置漁業、小型底びき網漁業、刺網漁業が主要な漁業ですが、地震による津波や地盤隆起によって漁場や港湾が被害を受け、漁業活動が制限されています。

新潟県では、佐渡島や粟島などの島嶼部を含む広い範囲で漁業が行われていますが、地震による津波や地盤隆起によって漁場や港湾が被害を受けた影響が懸念されています。

漁業への影響も大きいんですね。大変だ。

次のページを読む ⇒

能登半島地震復興支援!石川の伝統工芸が日本橋高島屋に集結!