南海トラフ地震から宮崎県を守るには?被害想定と防災対策の最新情報(?)宮崎県、巨大地震に備える:被害想定、津波対策、避難訓練

南海トラフ巨大地震に備え、宮崎県が被害想定を更新! 最新データに基づき、人的・物的被害を詳細に分析。津波浸水域をGISで公開し、住民の防災意識向上を目指す。JR九州の避難訓練も実施、連携強化で減災対策を推進。有事への備えを強化し、安全な地域づくりを目指します。

💡 宮崎県は、南海トラフ地震による最大震度7、最大17mの津波を想定し、人的・物的被害を予測しています。

💡 津波浸水想定マップの公開や、GISデータを用いた避難対策の推進が図られています。

💡 JR九州による避難訓練や、地元住民との連携強化など、防災意識向上のための取り組みが進んでいます。

今回の記事では、宮崎県における南海トラフ地震への対策について、被害想定から避難訓練まで、多角的に掘り下げていきます。

それでは、まず記事の要点から見ていきましょう。

南海トラフ巨大地震への備え:宮崎県の被害想定と防災計画

宮崎県の地震対策、何が変わった?

被害想定が更新され、最新データが反映!

えー、それではChapter-1に入ります。

宮崎県における南海トラフ巨大地震の被害想定についてですね。

詳細を見ていきましょう。

✅ 南海トラフ地震は、東海から九州にかけて甚大な被害をもたらす可能性があり、宮崎県では最大震度7、最大17メートルの津波が最短14分で到達すると想定されています。

✅ 地震発生時には、強い揺れにより家屋の倒壊や家具の転倒などの被害が想定され、津波による広範囲の浸水も予測されています。

✅ 記事では、地震と津波の被害想定に加え、浸水深などの用語説明、人的・建物・ライフラインへの被害想定が示されています。

さらに読む ⇒宮崎県:南海トラフ地震から身を守ろう!出典/画像元: https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kiki-kikikanri/kurashi/bosai/bousai-kikikanri/nankaitorafu_miwomamorou.html宮崎県が、南海トラフ地震による被害を詳細に想定していることが重要ですね。

人的被害だけでなく、ライフラインへの影響まで考慮されている点は、減災対策を考える上で不可欠だと思います。

宮崎県は、南海トラフ巨大地震などの災害に備え、減災対策の基礎資料とするため、令和元年度に被害想定の更新調査を実施しました。

この調査は、平成25年度に策定された「新・宮崎県地震減災計画」に基づいており、県内の最新の住宅戸数や人口データが反映されています。

地震動と津波は前回調査時の最大クラスのものを利用し、今後の「新・宮崎県地震減災計画」や「地域防災計画」の改定に活かされる予定です。

更新された被害想定には、人的、物的、施設、経済被害が含まれており、県民への防災意識の啓発や広域的な対策の検討に役立てられます。

いやー、宮崎県も本気で取り組んでるな!詳細な被害想定は、具体的な対策を立てる上で非常に重要だ。ミリオネアへの道も、まずは情報収集からだ!

津波浸水想定とデータ公開:避難対策の推進

津波浸水想定データ公開!何が変わり、何に注意?

浸水域や深さの詳細情報。最大津波想定、差異に注意。

Chapter-2では、津波浸水想定とデータ公開について見ていきましょう。

避難対策を推進するための取り組みですね。

公開日:2023/06/21

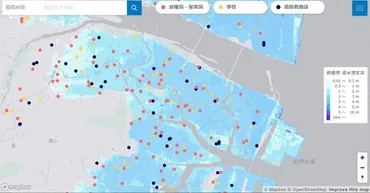

✅ 毎日新聞デジタルは、最大級の津波の危険性を周知するため、津波浸水想定マップ「守りたい」を公開した。

✅ このマップは、公的機関のオープンデータを用いて作成され、幼稚園や保育所、高齢者施設などが津波の襲来が想定される場所に立地しているかを調べることができる。

✅ 津波浸水想定のデジタルデータと幼保施設などの位置情報を重ね合わせ、地理情報システム(GIS)を活用して地図上に表示している。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230621/ddm/005/070/001000c津波浸水想定マップの公開は、住民が自らの危険性を認識し、避難経路を検討する上で非常に役立ちますね。

GISデータによる詳細な情報公開も、防災意識の向上に繋がるでしょう。

宮崎県は、津波浸水想定に関するGISデータや津波計算モデルのデータを宮崎県オープンデータカタログサイトで公開しています。

これにより、浸水域や浸水深といった詳細な情報を住民が確認できるようになりました。

これらのデータは、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、避難対策を中心とした防災対策を推進するために活用されます。

ただし、公開されているデータは最大クラスの津波を想定しているため、これ以上の津波が発生する可能性も否定できません。

また、地盤変動や構造物の影響により、実際の浸水状況と想定に差異が生じる可能性にも注意が必要です。

今回の更新調査の目的は、具体的な被害の全体像を明らかにし、県民の防災・減災対策への意識を高めることにあります。

津波浸水想定マップの公開は、素晴らしい取り組みだね。自分たちの住む場所がどの程度危険なのか、目で見てわかるってのは、すごく意識が高まるはずだよ。

次のページを読む ⇒

南海トラフ巨大地震を想定し、宮崎県川南町で津波避難訓練を実施。JR九州が日豊線で乗客避難訓練、高台へ誘導。防災意識高まる中、連携強化を図る。能登半島地震受け、県とJR九州が対策。