米価高騰への対策は?備蓄米放出と今後の市場動向を徹底解説?米の価格高騰と政府の対応、市場の現状、関係者の声

米価高騰を受け、農水省は備蓄米放出を柔軟化。流通正常化を目指すが、高止まりする価格とJA全農の集荷減が課題。政府は買い戻し付き貸付や、こども食堂等への無償交付を実施。全商連は、食料の安定供給とコメ農家支援を求める。米に関する最新情報はマンスリーレポートで公開。

💡 米価高騰を受け、政府は備蓄米21万トンを放出決定。2024年産を中心に、3月末から店頭に並ぶ。

💡 政府は備蓄米制度を柔軟化し、円滑な流通に支障が出た場合にも放出できるよう変更。

💡 消費者向け米価は高止まり。政府は生産者と消費者の双方にメリットのある価格形成を目指す。

それでは、まず米価高騰に対する政府の対応について詳しく見ていきましょう。

米価高騰と政府の対応

米不足に対応!政府備蓄米、どんな時放出される?

流通支障時、1年以内の買い戻し条件で放出。

米価高騰に対し、政府は備蓄米の放出という対策を打ち出しました。

果たして効果はあるのでしょうか。

✅ 米価格の高騰を受け、政府は備蓄米21万トンを放出することを決定。

✅ 放出されるのは2024年産を中心に、2023年産の米も一部含まれ、3月末から店頭に並ぶ見込み。

✅ 農林水産省は、米の抱え込みが価格高騰の一因とみており、備蓄米放出による価格低下を目指す。

さらに読む ⇒(プラス)出典/画像元: https://s.mxtv.jp/tokyomxplus/mx/article/202502171000/detail/政府は米の価格安定化を目指し、備蓄米の放出と制度の見直しを行いました。

今後の市場への影響が注目されます。

2023年夏以降の米価高騰と品不足を受け、農林水産省は備蓄米制度の運用方針を柔軟化しました。

これまで凶作時などに限定していた備蓄米の放出条件を見直し、円滑な流通に支障が出た場合にも放出できるように変更しました。

江藤農林水産大臣は、米のスポット価格の高止まりに対する認識を示し、政府備蓄米の放出による需給安定と流通正常化への期待を表明しました。

具体的には、主食用米の円滑な流通に支障が生じ、農林水産大臣が必要と認める場合に、1年以内に政府が同等・同量の国産米を買い戻すことを条件に、備蓄米をJA全農などの集荷業者に売り渡します。

政府備蓄米の入札結果については、上限数量を設定した上で、94.2%の落札率で「我々の目的に沿った価格帯」と評価し、公平性を重視した入札であったと述べました。

追加放出の判断時期については、第2回目の放出後の流通・店頭価格の推移を注視し、適切なタイミングで判断する方針を示唆しました。

なるほど、政府は色々な手を打っているんですね。備蓄米の放出は、価格を下げるための有効な手段だと思います。買い戻し付きというのも、良いですね。

市場と価格の現状

米価格高騰の背景は? 政府の対策は?

供給不安と価格高止まり、合理的な価格形成を目指す

市場価格の現状と、政府の目指す価格形成について見ていきましょう。

消費者の財布への影響も気になります。

✅ 記事は、2024年10月18日に中部主要の物価に関するものと推測される。

✅ 記事の対象は農林水産分野に関するものである可能性がある。

✅ 記事の全文を読むには、会員登録またはログインが必要である。

さらに読む ⇒中日ナビ出典/画像元: https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/92353/スポット価格は小規模な取引であり、まだ店頭価格には影響が出ていない状況なのですね。

今後の価格推移に注目です。

スポット価格は小規模な取引であり、政府備蓄米の放出効果はまだ店頭価格に反映されていません。

消費者向けに5kgあたり4077円の価格は高止まりしている状況であり、生産者の利益確保と消費者の購買継続が両立する「合理的な価格」形成を目指すとしています。

具体的水準は市場経済の中で決まるものであり、国会に提出する価格形成の法律も米を対象とすると説明。

2024年産米の生産量は増加しているものの、JA全農などの集荷量が減少しており、一部の農家や小規模な集荷業者が在庫を積み増しているため、円滑な供給に滞りが生じています。

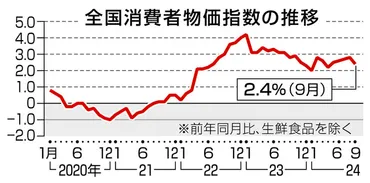

昨年12月までの4か月間、卸売価格は過去最高を更新し、消費者物価指数でもコメ類は大幅に上昇しています。

米の価格、ほんま高止まりしとるね。消費者としては、もっと安くならんと困るわ。生産者さんも大変やろうけど、なんとかせなあかん。

次のページを読む ⇒

米価格高騰を受け、全商連が農水省に食料安定供給を要請。備蓄米活用、流通調査、規制の必要性を訴え。政府備蓄米の無償交付やマンスリーレポートも公開。