日銀、金融政策の行方は? - 利上げ時期と今後の経済見通し日銀、政策金利据え置き - 利上げは慎重姿勢

日銀は政策金利据え置き!植田総裁、賃金・物価動向注視し利上げ時期は未定。円高・長期金利下落、市場は年内利上げの可能性に注目!

日本経済は緩やかに回復 - 企業・家計の好循環

植田総裁は日本経済をどう見ている?

緩やかな回復

それでは、日本経済の現状について、詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/03/12

✅ 日銀の植田和男総裁は、足元の景気について「一部の統計に弱めの動きが見られるものの、緩やかに回復している」と述べ、1月の展望リポートよりも弱めの現状認識を示しました。

✅ 個人消費は、食料品や日用品などの非耐久財消費に弱めの動きが出ているものの、賃金上昇への期待などから家計のマインドは緩やかに改善してきていると指摘しました。

✅ 設備投資は、一部で先送りの動きが見られるものの、設備投資計画はしっかりとした増加を維持しており、金融政策運営は物価2%目標実現を見極める上で、賃金と物価の好循環がどの程度実現しているかを重点的に点検していくと説明しました。

さらに読む ⇒ロイター 経済、株価、ビジネス、国際、政治ニュース出典/画像元: https://jp.reuters.com/economy/bank-of-japan/MS555L74FRPMXGYIF7MI7VJOEU-2024-03-12/日本経済は、緩やかな回復傾向にあるんですね。

企業と家計の好循環が期待できるのは、朗報ですね。

2024年5月8日、日本銀行総裁の植田和男氏は、読売国際経済懇話会における講演で、最近の経済・物価情勢と金融政策の枠組みについて説明しました。

植田氏は、日本経済は一部に弱めの動きがあるものの、緩やかに回復していると指摘しました。

企業部門では、生産は足元で減少傾向にあるものの基調は横ばいで、企業収益は改善し設備投資は増加傾向にある。

家計部門では、個人消費は物価上昇の影響を受けているものの、家計のマインド指標は改善しており、所得から支出への前向きの循環が維持されている。

今後の見通しとして、植田氏は、海外経済の緩やかな成長と一時的な要因の剥落により、日本経済はしっかりとした成長を続けると予想しました。

特に、企業部門では生産が回復し、企業収益の改善と設備投資の増加が見込まれている。

家計部門では、賃金の上昇と政府による所得税・住民税減税の効果により、家計所得の改善と個人消費の増加が期待される。

最近の経済状況は、どうなんですか?

物価上昇は2つの力 - 第2の力が強まる

物価上昇の要因は何?

輸入物価と賃金・価格の好循環

続いて、物価上昇について詳しく見ていきましょう。

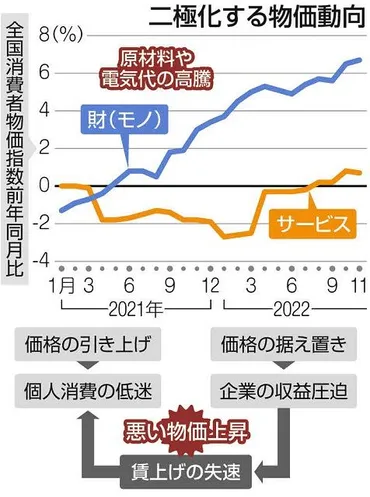

✅ 2022年はモノの値上げが相次いだ一方、サービス業では価格転嫁が進んでおらず、モノとサービスの価格差が拡大している。

✅ サービス業は顧客の負担を考慮し、値上げに躊躇するケースが多く、電気代などのコスト増加分を価格に反映できていない。

✅ サービス業の価格転嫁が進まない現状は、多くの人の賃上げを阻害する可能性があり、賃金が上がらないのに物価だけが上昇する状況が懸念される。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/222916物価上昇には、2つの要因があるんですね。

今後の物価動向がどうなるか、注目ですね。

植田氏は、直近の消費者物価の上昇率は2%台半ばに達しているが、その内実は変化していると説明しました。

植田氏は、輸入物価上昇を起点とした一時的な「第1の力」と、賃金・価格の好循環による持続的な「第2の力」という2つの要因によって物価が上昇していると分析しました。

現在、食料品を中心とした財価格の上昇率は縮小している一方、サービス価格は緩やかに上昇しており、「第2の力」が強まっていることを示唆している。

今後の物価見通しとしては、「第1の力」は和らいでいく一方で、「第2の力」は引き続き強まっていくと予想されています。

なるほどね、物価上昇には2つの要因があるのか。今後の物価動向は、企業の経営戦略にも大きく影響するだろうね。

金融緩和から柔軟な政策運営へ - 物価安定と経済成長の両立を目指す

植田氏は金融政策をどう変更した?

柔軟な政策運営へ移行

最後に、日銀の金融政策の転換点について詳しく見ていきましょう。

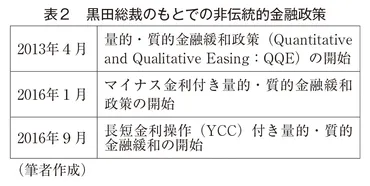

✅ 本稿では、黒田総裁から植田新総裁への交代時期における日本銀行の政策スタンスの変化を、自然言語処理を用いたトピック分析によって明らかにする。

✅ 具体的には、Keida and Takeda(2019)で用いた手法を適用し、総裁定例記者会見の総裁発言部分から政策スタンスの推移を分析する。

✅ 本稿の分析結果から、植田新総裁就任による政策スタンスの変化や、今後の金融政策の行方についての知見が得られることを期待している。

さらに読む ⇒一般財団法人日本経済研究所出典/画像元: https://www.jeri.or.jp/survey/%E6%A4%8D%E7%94%B0%E6%96%B0%E7%B7%8F%E8%A3%81%E3%81%AE%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%96%B9/日銀は、金融緩和政策から柔軟な政策運営へと転換していくんですね。

今後の金融政策の行方が気になります。

植田氏は、2013年4月から続けてきた「量的・質的金融緩和」は役割を果たしたと判断し、3月の金融政策決定会合で金融政策の枠組みを見直したことを説明しました。

新たな枠組みは、物価安定の目標が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったことを踏まえ、金融緩和の維持から、より柔軟な政策運営へと移行することを意味する。

植田氏は、今後の政策運営については、経済・物価情勢を注視し、適切な金融政策を実施することで、物価安定と経済成長の両立を目指していく方針を示した。

日銀の金融政策は、今後の経済状況に大きく影響するだろうね。今後の展開に注目していきたい。ぜひ、今後の動向について、引き続き情報を提供してくださいね。

今回の記事では、日銀の金融政策の動向と、今後の経済見通しについてご紹介しました。

今後の経済状況がどうなるか、注目ですね。

💡 日銀は、2023年10月31日と2024年3月19日に金融政策決定会合を行い、政策金利を据え置きました。

💡 日銀は、2024年5月8日に金融政策決定会合を行い、足元の景気について「一部の統計に弱めの動きが見られるものの、緩やかに回復している」と述べました。

💡 日銀は、金融緩和政策から柔軟な政策運営へと転換していく方針を示しました。