日本の貿易収支は赤字? 2023年の現状と今後の課題エネルギー価格高騰と円安が影響

日本の貿易収支の現状と課題を解説!輸出入額の推移、主要品目の動向、円安やエネルギー価格の影響、そして今後の展望まで、わかりやすく紹介します。

コロナ禍における日本の貿易収支

2020年日本の財貿易は黒字?赤字?

黒字

コロナ禍における日本の貿易収支について、興味深いデータですね。

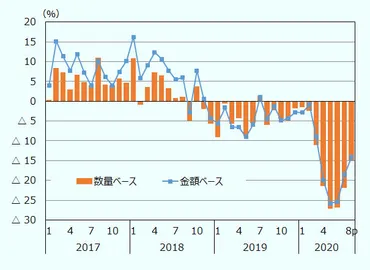

✅ 2020年上半期の日本の輸出は、リーマン・ショック後の2009年以来の水準まで縮小し、自動車や自動車部品が大幅に落ち込んだ一方で、半導体などの電子部品は輸出増加が続きました。

✅ 輸出減少の主な要因は、新型コロナウイルスの影響による世界的な経済活動の停滞であり、特に自動車関連品目は、工場の稼働停止や生産調整の影響で大きな落ち込みを見せました。

✅ 一方で、半導体関連は、テレワークやオンラインサービス需要の拡大、5G関連投資による需要増加などにより、堅調な推移を見せており、日本の輸出の回復を牽引する可能性があります。

さらに読む ⇒ジェトロ(日本貿易振興機構)出典/画像元: https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2020/1001/4fcbeeffe1e7a4b2.htmlコロナ禍の影響で輸出が減少した一方で、半導体関連の輸出は堅調だったのは意外でした。

2020年の日本の財貿易は、輸出額が前年比11.1%減の68兆4005億円、輸入額が前年比13.7%減の67兆8371億円となり、3年ぶりの貿易黒字(5634億円)となりました。

輸出額の約6割を占める上位3品目は輸送用機器、一般機械、電気機器であり、この品目構造は過去5年間で大きな変化はありません。

輸出額は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で1月から11月まで前年同月比でマイナスとなりましたが、12月にはプラスに転じ、回復傾向にあります。

特に輸送用機器は5月に前年同月比-60.2%と大きく落ち込みましたが、その後は回復傾向にあります。

自動車の輸出は、5月に前年同月比-64.1%と大幅に減少しましたが、その後は回復傾向にあり、上位3か国(米国、中国、豪州)への輸出額も9月以降は前年を上回る水準まで回復しています。

半導体関連の品目では、半導体等製造装置の輸出は、輸出先第1位の中国向けで下半期にかけて増加傾向にあります。

一方、半導体等電子部品の輸出は、2020年1月に輸出額上位3か国とも減少しましたが、その後は目立った動きはありません。

輸入額は、資源価格の下落や新型コロナウイルス感染拡大による消費の抑制により、年間を通して前年を下回る水準で推移しました。

輸入額全体に占める鉱物性燃料の割合は、2019年の21.6%から2020年には16.6%に縮小しました。

これは、コロナ禍での原油価格の下落が影響しています。

コロナ禍で日本の貿易収支が大きく影響を受けたのは理解できます。特に自動車関連の輸出が減少した一方で、半導体関連の輸出が堅調だったのは、時代の変化を感じますね。

貿易赤字拡大の要因と影響

日本の貿易赤字は過去最大に!何が原因?

資源価格高騰と円安

貿易赤字拡大の要因について、詳しく解説していただきました。

✅ この記事は、SVGコードを用いてロゴを記述したHTMLファイルについて解説しています。

✅ コードは、ロゴの形状を定義するパス要素と、そのパスに装飾や属性を付与するグループ要素で構成されています。

✅ 記事では、各コード要素の役割と意味を解説しており、SVGコードの記述方法を理解するのに役立ちます。

さらに読む ⇒中日新聞出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/456838エネルギー資源価格の高騰と円安が、貿易赤字拡大の大きな要因となっているんですね。

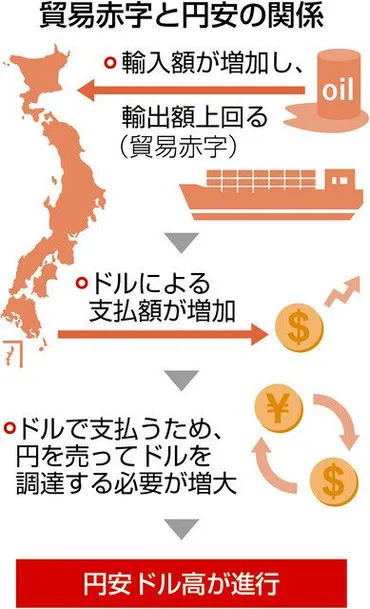

2022年の日本の貿易収支は、約20兆円の赤字となり、前年比18兆円増と過去最大となりました。

これは、エネルギー資源価格の高騰による輸入額増加と、円安が主な原因です。

原油や天然ガスなどの資源価格は、世界的な景気回復とウクライナ戦争の影響で高騰しており、日本の発電の多くを火力に依存している現状では、輸入額増加に繋がっています。

一方、円安は、輸入額と輸出額をともに増加させる一方で、特に輸入額の増加幅が大きいため、貿易赤字の拡大に繋がります。

加えて、日本の経済構造の変化も要因として挙げられます。

円安は輸出に有利な環境ですが、日本の輸出競争力低下や国内消費の低迷など、日本経済の構造的な問題が貿易赤字の拡大に影響を与えている可能性もあります。

貿易赤字が拡大すると、日本の経済成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

特に、輸入に頼っているエネルギーや資源の価格が高騰すると、企業や家計の負担が増加し、消費や投資の抑制につながる可能性があります。

また、貿易赤字は、円安を通じてインフレを加速させる恐れもあります。

貿易赤字拡大の原因は、エネルギー資源価格の高騰と円安ですか。なるほど、これは深刻な問題ですね。円安対策として、輸出を増やす努力が必要ですね。

日本の経常収支と今後の展望

日本の経常収支は昨年と比べてどうなりましたか?

黒字幅が拡大

日本の経常収支の現状と今後の展望について、詳しく解説していただきました。

公開日:2024/07/08

✅ 記事は韓国経済に関するもので、半導体産業の苦戦、自動車産業の低迷、政府財政の悪化など、韓国経済が抱える深刻な問題点を浮き彫りにしています。

✅ 特に、半導体産業においては、日本企業との技術格差が大きく、韓国企業は苦戦を強いられていることがわかります。また、自動車産業では、中国市場での苦戦やテスラなどの新興勢力との競争が激化しており、韓国企業は厳しい状況に置かれています。

✅ さらに、政府財政も悪化しており、国債発行の増加や外貨準備の減少など、韓国経済の将来に対する不安材料が数多く存在しています。

さらに読む ⇒『』出典/画像元: https://money1.jp/archives/130622経常収支は黒字幅が拡大した一方で、貿易収支は赤字幅が縮小したとのこと。

今後の展望も気になります。

2023年の日本の経常収支は20兆6295億円の黒字で、前年から黒字幅が拡大しました。

これは、第一次所得収支が過去最高水準の黒字を記録した一方、貿易収支とサービス収支は赤字でしたが、赤字幅が縮小したためです。

貿易収支は、鉱物性燃料の輸入額減少により赤字幅が縮小し、6兆6290億円の赤字となりました。

輸出額は輸送用機器の増加により増加した一方、輸入額は鉱物性燃料の減少により大きく減少しました。

サービス収支は、訪日外国人旅行者数の増加により赤字幅が縮小し、3兆2026億円の赤字となりました。

円安は貿易収支に限定的な影響を与え、輸出競争力の強化が課題となっています。

令和7年2月10日発表の財務省令和6年中国際収支状況(速報)によると、経常収支は黒字幅を拡大しました。

これは、第一次所得収支の黒字幅拡大によるものです。

貿易・サービス収支は赤字幅を縮小しており、これは輸出額の増加が輸入額の増加を上回ったことによる貿易収支の赤字幅縮小と、旅行収支の黒字幅拡大によるサービス収支の赤字幅縮小が要因です。

金融収支は、直接投資において純資産が増加したことで、純資産が27兆3741億円増加しました。

対外直接投資は資産増、対外株式・投資ファンド持分投資は資産減、対外中長期債投資は資産増となっています。

一方、対内直接投資は負債増、対内株式・投資ファンド持分投資は負債増、対内中長期債投資は負債増となっています。

なお、参考情報として、令和6年分の貿易統計、訪日外国人旅行者数、出国日本人数、ドル・円相場、ユーロ・円相場も記載されています。

日本の経常収支は、貿易収支とサービス収支のバランスで決まるんですね。経常収支が黒字ということは、日本経済が安定しているということでしょうか?

日本の貿易収支は、エネルギー価格高騰や円安などの影響を受けて、近年赤字傾向にあります。

今後の課題としては、輸出競争力の強化やエネルギー政策の見直しなど、様々な対策が必要となります。

💡 日本の貿易収支は、近年赤字傾向にあります。

💡 貿易赤字拡大の要因には、エネルギー資源価格高騰と円安が挙げられます。

💡 今後の課題としては、輸出競争力の強化やエネルギー政策の見直しなど、様々な対策が必要となります。