備蓄米放出は本当に米価安定に繋がる?政府の対策と今後の課題

コメ価格高騰で家計もピンチ!政府は備蓄米放出で対策に乗り出すが、生産者や消費者の間には不安も。米価安定と食料安全保障、そのバランスは?

備蓄米の流通と表示問題

備蓄米の表示、どうなってる?

表示は任意です

備蓄米の表示問題、難しいですね。

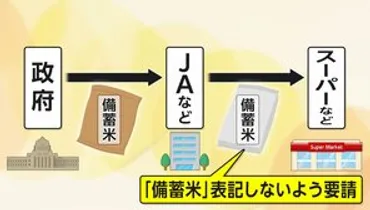

✅ 政府は、流通の混乱を防ぐため、備蓄米を一般流通させる際に「備蓄米」と表示しないよう求めています。しかし、消費者や業者からは、備蓄米と表示してほしいという声が上がっています。

✅ 備蓄米が市場に出回ることで、米価が下がる可能性があります。専門家は、4月中旬以降に米価が下落し始め、5月には5kgあたり3600円程度まで下がるのではないかと予想しています。

✅ 備蓄米の表記については、JA全農は消費者や流通の混乱を防ぐために表示しないように要請していますが、農水省は各事業者に委ねるとの姿勢です。そのため、店頭では備蓄米かどうかを見分けることが難しく、消費者は価格や産地、銘柄などから判断する必要があります。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/38bba5d26844050dc3ba54edf7d5b59d519dea3d消費者としては、備蓄米かどうか知りたいですよね。

政府から集荷業者への備蓄米の引き渡しが始まりましたが、JA全農は卸業者に対し、備蓄米と表記しないように要請しています。

これは、消費者や流通が混乱することを避けるためとのことです。

しかし、消費者からは、備蓄米かどうかを判断したいという声も上がっています。

専門家によると、ブレンド米の販売が増えるため、米の種類や産地を注意深く確認すれば、備蓄米かどうかを見分けられる可能性があります。

また、備蓄米の放出によって、4月中旬以降は米価が下落し、5kgあたり3800円から3600円程度まで安くなる見通しです。

農水省は、備蓄米の表示については各事業者に委ねるとの立場です。

私も備蓄米かどうか知りたいわ。表示がないと不安だわ。

JA全農の備蓄米販売方針

備蓄米はいつからスーパーに並ぶ予定ですか?

3月末予定

JA全農の販売方針、興味深いですね。

公開日:2025/03/17

✅ JA全農は、政府から落札した備蓄米を利益なしで販売する方針を発表しました。この方針は、米価の高騰を抑え、市場の安定化を目指すものです。

✅ JA全農は、備蓄米の販売において「備蓄米」と表示しない方針を採用しています。これは、消費者の混乱や買い占めを防ぎ、市場の安定的な流通を維持するためです。

✅ JA全農は、3月18日から備蓄米の引き取りを開始し、3月末にはスーパーに並ぶ予定です。この動きは、米価の高騰抑制と安定供給に貢献する一方で、消費者の信頼維持や流通の透明性確保が今後の課題となります。

さらに読む ⇒雑記ブログ、ときどき出典/画像元: https://kicks-blog.com/entry/2025/03/17/201623利益なしでの販売、消費者にとってはありがたいですが、JA全農は大丈夫なのでしょうか。

JA全農は、政府から落札した備蓄米を利益なしで販売する方針を発表しました。

これは、近年高騰している米価の安定化と、安定供給を目指したものです。

しかし、備蓄米であることを消費者に明記せず、流通させる方針となっています。

これは、消費者による買い占めや混乱を防ぐため、また、備蓄米という言葉を避けることで、消費者が古米と誤解してしまう可能性を低減するためです。

JA全農は、3月18日から備蓄米の引き取りを開始し、早ければ3月末にはスーパーに並ぶ予定となっています。

流通のスピードを重視しており、卸売業者と連携して迅速な供給体制を構築しています。

この方針は、消費者にとって、安定した価格で購入できるメリットがある一方で、備蓄米であることを表示しないことへの不安を持つ消費者もいるでしょう。

JA全農は、品質管理を徹底し、消費者の不安を解消しようと取り組んでいます。

利益なしで売るって、どういうこと?損してでも売るのか?

備蓄米制度の意義と課題

備蓄米制度の目的は?

災害時等の安定供給

備蓄米制度は、日本の食料安全保障にとって重要な制度ですね。

公開日:2025/03/19

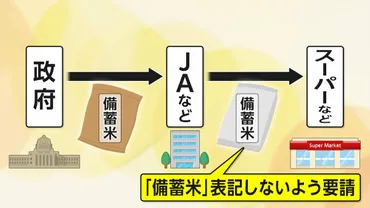

✅ 政府から集荷業者への備蓄米引き渡しが開始されたが、JA全農は卸業者に対し備蓄米と表記しないように要請した。

✅ 備蓄米の非表記は、買い占めによる混乱を防ぐためとしているが、消費者からは備蓄米とわかるように表記してほしいという声も上がっている。

✅ 専門家によると、備蓄米の流通により4月中旬以降、米の価格は下がり始め、5月には5kgあたり3600円ぐらいまで下がる可能性がある。

さらに読む ⇒プライムオンライン|フジテレビ系局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/844670表示問題、課題は多いですが、今後の展開に注目していきたいですね。

備蓄米制度の背景には、1993年の大凶作による米不足の教訓があります。

政府は、1995年から備蓄米制度を導入し、100万トン規模で常時備蓄を行っています。

この制度は、災害時などの緊急時にも米を安定供給するために必要不可欠です。

JA全農の今回の取り組みは、消費者と市場の双方にメリットをもたらしますが、透明性確保や消費者の信頼維持が課題となります。

今後の展開に注目が必要です。

備蓄米制度って、昔からあったんだね。知らなかったわ。

備蓄米放出は、米価安定化に大きな影響を与える可能性がありますね。

💡 政府は、備蓄米の放出によって米価の安定化を目指している。

💡 備蓄米の放出は、消費者にメリットをもたらす可能性がある。

💡 備蓄米の表示問題は、今後の課題として残る。