ヒラエスと災害支援の現在地:広域避難者支援の課題と未来(未来)?広域避難者支援:ヒラエスの活動と災害救助法改正の提案

東日本大震災の教訓を活かし、広域避難者のエンパワーメントを目指す「ヒラエス」の活動を紹介。キャラバン、フォーラム、ワークショップ等を通じた情報共有や、災害救助法改正の提唱も。被災者支援の課題と、多様な声を集めたオンラインイベント「みんなの集い」の模様を伝える。

被災者支援制度に対する問題意識

日本の被災者支援制度の課題とは?

ハード面に偏りソフト面が苦手。

被災者支援制度に関する問題意識を、自治体職員の目線から見ていきましょう。

公開日:2024/06/17

✅ 地方自治体職員が、避難所の状況が戦前から変わらないことや、被災者支援における自治体職員の専門性の不足に衝撃を受け、被災者支援制度の問題点を認識した。

✅ シンポジウムでは、日本の災害法制がハード面の復旧に偏り、ソフト面(人の暮らしの支援)への対応が苦手であると指摘され、自治体職員が慣れない業務をこなさなければならない状況が語られた。

✅ シンポジウムを通して、筆者は、専門知識を持つ「プロ」の存在の重要性を感じ、大規模災害発生時の自身の不安と力不足を痛感し、より良い被災者支援の必要性を強く認識した。

さらに読む ⇒|オピニオンサイト出典/画像元: https://npocross.net/2278/災害支援制度の課題が浮き彫りになっていますね。

専門家の重要性、被災者の方々の気持ち…、考えさせられます。

一方、地方自治体職員である筆者は、オンラインシンポジウム「これまでの大規模自然災害から考える現在の被災者支援制度in静岡」に参加し、日本の被災者支援制度の課題を目の当たりにしました。

戦前と現代の避難所の写真比較から、制度の根本的な変化の無さに衝撃を受け、災害法制がハード面に偏り、ソフト面(生活支援)が苦手である点を指摘しました。

また、被災地からの生の声として、女性用物資の不足や、防災計画の不備が語られました。

筆者は、自身が自治体職員として大規模災害に直面した場合の感情を分析し、専門家の重要性を認識し、その支援があれば、より多くの被災者を救うことができると考察しました。

ほんと、災害の時は頼りになる人がいないと困るもんね。専門家の人たちがいてくれると、安心だよね。

災害救助法の改正提案

災害救助法改正で何が変わる?マルチセクター化とは?

多様な主体が連携し、被災者支援を強化

災害救助法の改正提案について、詳しく見ていきましょう。

公開日:2021/01/20

✅ 災害救助に福祉を位置づけ、被災者支援を社会保障の一環として、平時の社会保障も活用した伴走型支援を可能にするための法改正を目指している。

✅ 改正対象となる主な法律は、災害救助法、激甚災害法、被災者生活再建支援法など多岐にわたり、要援護者支援の充実、被災者支援の専門性向上、平時の社会保障との連続性確保を目指す。

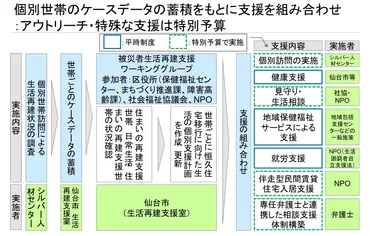

✅ 東日本大震災における仙台市の災害ケースマネジメントを参考に、個別世帯の状況に応じた伴走型支援と、多様なアクターの連携による多様な支援メニューの提供が重視されている。

さらに読む ⇒から未来の災害復興制度を提案する会出典/画像元: https://311kaerukai.net/?p=71災害救助法の改正は、今後の災害支援のあり方を大きく変える可能性を秘めていると感じます。

被災者のニーズに応じた柔軟な支援体制が重要です。

現在の災害救助・被災者支援の低水準を改善するため、災害救助法の改正が提唱されています。

1947年の災害救助法制定以来、基本的な役割分担は変わらず、阪神・淡路大震災後の制度改正も不十分です。

経済の停滞や少子高齢化といった社会変化に対応するため、専門性を持つ企業やNPOが積極的に役割を担えるような制度改革の必要性が訴えられています。

具体的には、行政が調整役となり、各セクターが協働することで、災害救助・被災者支援の効果向上と効率化を目指します。

目指すのは、「災害対応のマルチセクター化」と「社会保障のフェーズフリー化」を目的とした法改正であり、被災者のニーズに合わせた、より柔軟で効果的な支援体制の構築を目指しています。

災害対応のマルチセクター化ってのは、まさにビジネスの視点だな!企業も積極的に関わって、効率よく支援できるような仕組みを作りたいね!

Voicefrom3.11による「みんなの集い」開催

Voicefrom3.11「みんなの集い」は何を共有?

被災者らの思いと願いを共有。

最後に、Voicefrom3.11による「みんなの集い」について見ていきましょう。

✅ 東日本大震災から10年を機に、被災者や支援者の言葉を集め、震災の経験と教訓を東北の未来へとつなげる「みんなの集い」と「ことばの集い」を開催。

✅ 被災者、広域避難者、支援者による円卓座談会を通じて、多様な被災者の声に耳を傾け、東北の現状や課題を共有し、次世代に経験を伝える。

✅ コロナ禍においても、被災地の現状を発信し、防災・減災への意識を高め、3.11の教訓を活かして、今後の災害に備える機会を提供する。

さらに読む ⇒ボランティア・市民活動の総合情報サイト「ボラ市民ウェブ」出典/画像元: https://www.tvac.or.jp/sagasu/48490震災から10年という節目に、被災者の方々の声を集めて未来へと繋げる活動は、とても意義深いですね。

コロナ禍でも、こういった活動が行われているのは素晴らしいです。

そして、東日本大震災から10年を機に、Voicefrom3.11が、被災者、避難者、支援者それぞれの思いと願いを共有するオンラインイベント「みんなの集い」を開催しました。

2021年2月11日にYouTube Liveで配信され、被災地や避難者の多様な声を集めたイベントでは、円卓座談会が行われ、「東北の今」「被災者/避難者の今」「支援活動の今」をテーマに、震災の経験や教訓が語られました。

イベントを通じて、過去10年を振り返り、その経験と教訓を未来へとつなげることを目指しています。

Voicefrom3.11では、ウェブサイトを通じて震災に関する「ことば」を広く募集し、コロナ禍の中で被災者の声に耳を傾け、東北のこれからについて共に考える貴重な機会となりました。

震災の経験を語り継ぐってのは、すごく大事なことだよね。オンラインイベントで、こうやって色んな人の声が聞けるのはいいね!

本日は、ヒラエスの活動を通して、災害支援の現状と課題、そして未来への展望について学びました。

災害はいつ起こるか分かりませんから、日ごろから意識を高く持っておきたいですね。

💡 ヒラエスは、広域避難者のエンパワーメントを目指し、分かち合いワークショップやセミナーなどを開催している。

💡 災害救助法の改正が提唱され、専門性を持つ企業やNPO、社会保障との連携を強化する必要がある。

💡 被災者や支援者の声を集めた「みんなの集い」が開催され、震災の経験と教訓を未来へと繋げようとしている。