米騒動?2023年秋からの米価高騰の原因と今後の対策とは?米価高騰の裏側:政府、市場、消費者の関係

2024年、米価高騰の裏側を徹底解説!異常気象、買い占め、供給不足…複合的な要因が価格を押し上げ、政府備蓄米放出も効果薄。市場構造の複雑さ、減反政策、流通の課題を分析し、今後の対策と消費者の取るべき行動を提示。米の安定供給への道を探る。

市場構造と高騰の真相

米価高騰、なぜ?複雑な市場構造による影響とは?

流通停滞、業者の動き、消費者心理が複合的要因。

米価高騰の背景には、複雑な市場構造と、様々な要因が絡み合っていることが分かりますね。

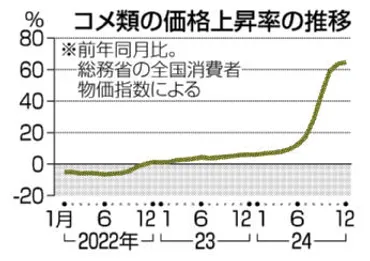

✅ コメ価格の高騰を受け、農林水産省は政府備蓄米を条件付きで販売する方針を示したが、専門家は、一時的な放出では米価を抑制する効果は薄く、国民は高いコメを買い続ける可能性があると指摘している。

✅ 現在のコメ価格は過去最高水準であり、農林水産省は、JA農協や自民党農林族との関係から積極的な対策を講じてこなかったという見方がある。

✅ コメの価格形成には公正な市場が存在せず、JA農協の影響力が強く、政府、JA農協、自民党農林族による「農政トライアングル」は、高米価を望んでいる可能性がある。

さらに読む ⇒インフォシーク楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/president_91011/JA農協や中間業者の影響力が強く、市場は必ずしも公正ではないのかもしれません。

減反政策も影響しているという指摘もありますね。

米価高騰の背景には、市場構造の複雑さが存在します。

備蓄米放出は、市場価格へ影響を抑えつつ供給量を増やす目的で行われましたが、流通の停滞、業者の売り渋り、そして消費者心理といった複合的な要因により、価格低下の効果は限定的でした。

市場のメカニズムとしては、価格の非対称性、複雑な流通構造、中間業者の価格操作の可能性が挙げられます。

特に、JA(農協)や全農の影響力、中間業者の「売り渋り」といった動きが価格維持に繋がり、備蓄米の流通経路や、卸売業者や小売業者の対応も価格変動に大きく関わっています。

加えて、投機筋による買い占めや、JAによる価格維持、卸売業者の抱え込みといった、複雑な要因が絡み合っている可能性も指摘されています。

農林水産省の減反政策も、供給量の減少に繋がっているのではないかという批判もあり、複数の要因が複合的に作用していると考えられます。

消費者は買い占めに走り、各家庭に米が眠っているという側面も存在します。

ほんとに高いわよね!備蓄米出したって、結局、高いお米を買わされるんでしょ?JAとか、なんか裏があるんじゃないの?消費者のこと、全然考えてないわ!

政府の政策と流通の問題点

米不足、なぜ?農水省の政策ミスと流通の変化が原因?

転作推進、直送シフト、価格変動リスク増。

集荷量の減少と生産量の増加という矛盾した状況が起きていたんですね。

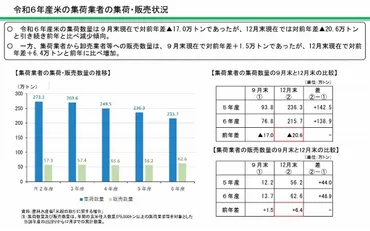

✅ 米価の高騰を受け、農水省は備蓄米の柔軟な放出を決定したが、集荷量の減少と生産量の増加という矛盾した状況が明らかになり、大量のコメの所在不明が問題となっている。

✅ 農水省は集荷業者に責任を転嫁し、減反政策の失敗を認めず、流通の滞りを解消するために備蓄米を放出すると説明している。

✅ コメ業界関係者は、2025年夏にも前年のようなコメ不足が起きる可能性を懸念している。

さらに読む ⇒ビジネス出典/画像元: https://www.sbbit.jp/article/st/152516減反政策の見直しや、生産者、流通業者、消費者の利益を考慮した政策フレームワークの構築が必要ということですね。

対症療法だけでは、問題は解決しないということですね。

2020年のコロナ禍での需要予測の誤りから、農水省は飼料用米への転作を推進し、米の生産量を抑制しました。

このことが、米の供給量が需要にギリギリまで近くなり、価格の変動が起きやすくなった原因の一つです。

さらに、米農家が全農や農協経由ではなく、民間の米卸業者への直接販売にシフトし、民間業者は外食産業や公共施設への供給を優先する傾向にあることも、スーパーマーケットでの米不足につながる要因となっています。

農水省による備蓄米の放出は対症療法に過ぎず、根本的な解決には、減反政策の見直しと、生産者、流通業者、消費者の利益を考慮した新たな政策フレームワークの構築が不可欠です。

なるほど、米の流通に問題があり、農水省の政策にも課題があるということですね。減反政策の見直しは、必須でしょう。長期的な視点での対策が求められますね。

今後の展望と対策

米価格高騰、政府の追加放出は?

市場次第で10~20万トン放出検討。

政府備蓄米の早期放出が決定されたようですが、今後の市場の動向を注視していく必要がありそうですね。

✅ コメ価格高騰を受け、政府備蓄米の早期放出が決定。

✅ 江藤農相が閣議後記者会見で表明。

✅ 14日にも入札の実施概要が公表される予定。

さらに読む ⇒静岡新聞出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1650934透明性のある流通と、適切な政府の介入が、市場の安定化には不可欠ですね。

長期的な視点での対策が重要です。

今後は、備蓄米の適切な管理と放出基準の整備が重要となります。

供給量の増加、需要減少、流通業者の値下げなどが価格下落の条件となります。

政府は、市場の動向次第で、追加放出を検討する可能性があります。

価格が依然として高止まりする場合は、追加で10万~20万トンの放出も検討されるかもしれません。

透明性のある流通と適切な政府の介入が、事態打開の鍵となります。

米市場の安定化には、生産者と消費者双方のメリットを考慮した政策が不可欠であり、長期的な市場安定に向けた取り組みが重要です。

消費者は、政府の政策変更や市場の動向に注目し、賢い選択をすることが求められます。

結局、今後はどうなるんだろうね?農家の皆さんも大変だと思うし、消費者も困るし…早く落ち着いてほしいんだわ。

米価高騰は、複雑な問題が絡み合っていますね。

今後の動向を注視し、私たちも賢く選択していく必要がありそうです。

💡 米価高騰は、2023年秋からの異常気象や需要増加が原因です。

💡 政府の対応は遅れており、市場構造の複雑さも問題です。

💡 今後は、透明性のある流通と政府の適切な介入、長期的な対策が必要です。