米価高騰の真実?食卓への影響と今後の展望は?記録的な米価高騰の背景にある要因とは?

記録的な米価高騰!豊作なのに価格上昇の謎に迫る。投機による買い占め、流通の歪みが原因か?高校球児の食卓にも影響。政府備蓄米放出決定も、打開策は?消費者負担軽減へ、透明性のある流通と適切な政府介入が鍵。

💡 米価の高騰が止まらず、食卓への影響が広がっています。

💡 一部の卸売業者の投機や、集荷量の減少が問題となっています。

💡 政府の対策や、今後の展望について詳しく見ていきます。

米価高騰の現状と、その背景にある様々な要因を分かりやすく解説します。

それでは、Chapter-1へ。

記録的な米価高騰の始まり

なぜ令和6年産米は豊作なのに米価が高騰?

投機目的の米の買い占めが原因。

米価高騰の要因は複雑に絡み合っており、様々な憶測が飛び交っていますね。

✅ コメ価格の高騰を受け、農林水産省は21万トンの備蓄米放出を発表したが、対応の遅さや放出効果を疑問視する声がある。

✅ 2024年度産の米は生産量が増加しているにも関わらず、農家の手元にはコメが残っておらず、集荷量が減少している状況が、コメ価格高騰の要因となっている。

✅ 専門家は備蓄米の放出が米価を下げる効果に疑問を呈しており、農家への支援や、食糧管理制度の見直しなど、抜本的な対策が必要であると指摘されている。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/386453米の価格が高騰している原因として、投機目的の買い占めや集荷量の減少が挙げられています。

農家の方々も大変ですよね。

令和6年産の米の収穫量は増えたにも関わらず、記録的な米価の高騰が止まらない状況です。

2月2日までの1週間で、店頭価格は過去最高を記録しました。

背景には、一部の卸売業者などが投機目的で米を蓄え、市場に出回らない「消えた米問題」が影響しています。

農林水産省の調査対象外の中小規模の卸売業者や個人が米を集めている可能性もあり、一部の業者が投機目的で米をストックしていることが、価格高騰の要因の一つとして分析されています。

米の価格が高騰しているんですか!これは、企業経営にも影響が出そうですな。食料品の値上げは、コスト増につながりますからね!

生産と流通のねじれ現象

令和6年産米、豊作なのに売れない?何が起きてるの?

集荷減による「ねじれ現象」と在庫減少。

生産量が増加しているのに、集荷量が減っているという「ねじれ現象」が起きているんですね。

✅ 2024年産米の生産量が下方修正され、政府備蓄米の売り渡しが可能になった。一方で、集荷量の減少や卸売業者の調達難から、米の価格高騰が懸念されている。

✅ 25年産米の適正生産量は据え置かれたが、作付け増の動きがあり、過剰作付けによる米価下落への懸念が示されている。農水省は作付け動向や面積情報を提供し、適正な生産を促す。

✅ 政府備蓄米の買い入れ入札が実施され、加工用米等の取り組み計画書の変更も受け付けられる。25年産の政府備蓄米の買い入れ予定数量は20万6780tで、都道府県別優先枠などが設定されている。

さらに読む ⇒農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2025/02/250203-79307.php令和6年産の米は、作況指数も良く、1等米比率も高いのに、集荷量が減少しているのは気になりますね。

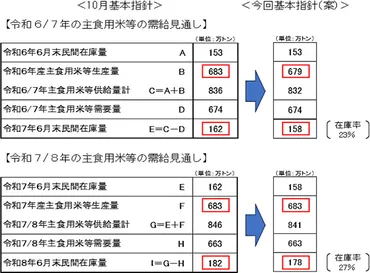

令和6年産水稲の収穫量は679万2000tと見込まれ、作況指数は101と平年並みで、1等米比率も75.9%と良好でした。

しかしながら、令和6年10月末の集荷量は前年比91%と減少し、大手集荷業者の苦戦が目立ちます。

これは、生産量が増加しているにも関わらず、市場に出回る量が減る「ねじれ現象」を引き起こしています。

1月末の大手集荷業者の全国集荷量は221万tと、12月末から減少幅が拡大しており、在庫も減少傾向にあります。

集荷団体のJA全農、全集連も前年を下回る見通しです。

うーん、コレ、市場の歪(ゆが)みに見えるわね。ちゃんと流通してないってことだもんね。生産者と消費者の間で、何が起きてるのか、もっと深掘りしてほしいわ。

次のページを読む ⇒

米価高騰!令和の米騒動再来?原因は?政府・JA・業者の対応、高校球児への影響も。早急な対策が不可欠!