下請法の改正とその影響?中小企業の取引を保護する法律改正の最新情報価格交渉義務化、手形原則禁止、中小企業保護強化

下請法が2025年改正へ!価格交渉義務化、不当な価格据え置き禁止で中小企業を守ります。サプライチェーン全体での適正価格転嫁を促進し、公正な取引を強化。フリーランスへの影響も!改正内容をチェックして、企業を守り抜きましょう!

改正の具体的な内容

下請法改正で何が変わる?価格交渉義務化?

価格交渉義務化、不当な価格決定の禁止など。

法的根拠の明確化は、事業者間の公平性を保つ上で非常に重要です。

従業員基準の見直しも、法の抜け穴を防ぐために必要でしょう。

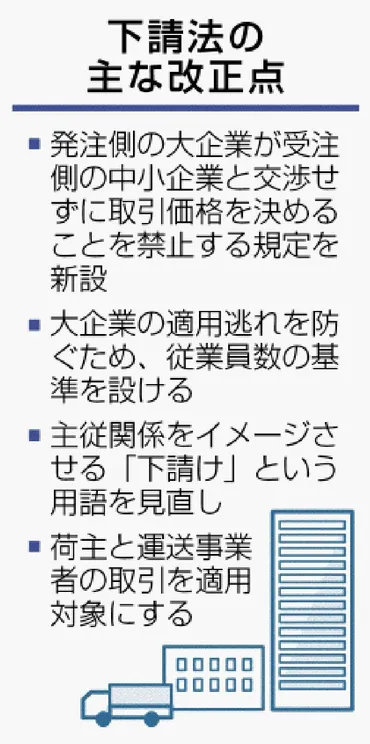

✅ 政府は下請法の改正案を検討しており、大企業が中小企業との価格交渉をせずに取引価格を決めることを禁止する。

✅ 法の適用逃れを防ぐため、従業員数の基準を設ける。

✅ 「下請け」という用語も見直す方針。

さらに読む ⇒沖縄タイムス+プラス沖縄の最新ニュースサイト沖縄タイムス社沖縄タイムス+プラス出典/画像元: https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1490270こうして見ると、改正の内容は多岐にわたっていて、下請事業者さんをしっかり守ろうという意思が感じられますね。

価格交渉に応じないっていうのは、論外ですわ!。

下請法改正の主な内容は、価格交渉の義務付け、運送委託の対象への追加、従業員基準の追加、親事業者からの一方的な価格決定の禁止、手形払いの禁止、用語の見直しなど多岐にわたります。

具体的には、価格協議に応じない、必要な説明をしないなど一方的な代金決定を禁止し、不当な減額や遅延利息の対象への拡大、報復措置の禁止に関する申告先の追加なども行われます。

また、下請振興法改正では、多段階の事業者が連携した取組への支援が強化され、価格転嫁が不十分な事業者への指導・助言、改善が見られない場合は所管大臣による勧告が行われるようになります。

法律の名称も変更され、より対等な立場での取引を浸透させる狙いがあります。

価格交渉の義務化は、中小企業の経営を大きく変える可能性を秘めているわね。でも、用語の見直しとか、ちょっと細かいところも気になるわ。

改正の強化点と目的

下請法改正、中小企業を守る要点は?

コスト増を考慮した対価と適正な価格転嫁!

価格転嫁を支援する中小企業庁の施策は、非常に重要です。

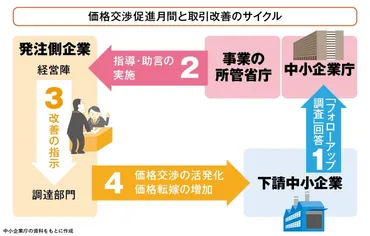

価格交渉促進月間の実施など、具体的な取り組みが評価できます。

公開日:2023/06/30

✅ 中小企業庁は、電気料金などのエネルギー価格高騰に対応するため、価格転嫁を支援する施策を強化しており、価格交渉促進月間の実施やフォローアップ調査、価格転嫁サポート窓口の設置などを行っている。

✅ 2023年3月の調査では、価格交渉に応じてもらえた割合は増加したものの、依然として価格転嫁が困難な状況も見られ、業種別の価格転嫁率を公表し指導・助言を行うことで、価格転嫁を促している。

✅ 価格転嫁対策として、価格交渉の促進や適正な利益を含めた取引価格の決定を求め、中小企業の賃上げを支援することで経済の好循環を目指している。

さらに読む ⇒経済産業省出典/画像元: https://journal.meti.go.jp/p/27752/優越的地位の濫用や不適切な価格転嫁は、長年問題になってきましたからね。

法改正で、より厳格な基準が設けられるのは良いことだと思います。

下請法改正の背景には、優越的地位の濫用、不適切な価格転嫁、中小企業の経営圧迫といった問題があり、基準強化が求められていました。

改正案では、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を考慮しない下請代金の設定も買いたたきとみなされる可能性が示されました。

「通常の対価」は市場価格や取引慣行を基準とすることが明文化され、手形などの支払いサイト(決済期間)が60日を超える場合は指導対象となります。

また、下請振興法の改正により、サプライチェーンの多層化による価格転嫁の遅れを是正し、中小企業の適正な価格での取引を促進することを目指しています。

価格転嫁対策として、価格交渉の促進は必須だな。中小企業の賃上げを支援することで、経済全体の底上げにも繋がる。素晴らしい。

今後の展望と関連情報

下請法改正で何が変わる?フリーランスへの影響は?

用語変更、独禁法との関係性重要化、電子契約推奨。

電子契約サービスの紹介は、法改正と関連性が高く、中小企業の業務効率化にも役立ちそうですね。

✅ 下請法は、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とした法律で、親事業者には多くの義務と禁止行為が定められている。

✅ 下請法の対象となるのは、製造委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、修理委託の4つの取引であり、親事業者と下請事業者の資本金によって適用範囲が異なる。

✅ GMOサインでは、電子契約サービスの基本料金と送信料が2ヶ月間無料になるキャンペーンを実施しており、下請法に関するセミナー動画も無料で視聴できる。

さらに読む ⇒電子契約なら電子印鑑サイン|導入企業数の電子契約サービス出典/画像元: https://www.gmosign.com/media/work-style/post-140/下請法は中小企業を守るための法律。

電子契約の導入は、取引の透明性を高めることにもつながるから、良い動きだわ。

下請法は、下請事業者の利益を保護するための法律であり、下請事業者を「中小受託事業者」、親事業者を「委託事業者」と定義を変更するなど、用語の見直しも行われました。

下請法と関連性の高い法律には独占禁止法があり、フリーランスへの業務委託に関しても、2024年11月1日から施行された新法の影響を受け、下請法の適用や独占禁止法との関係性が重要になります。

電子契約の導入も推奨されており、GMOサインの電子契約キャンペーンも紹介されています。

今国会での成立を目指しており、これらの改正を通じて、下請事業者と委託事業者の間の公正な取引を促進し、中小企業の持続的な成長を支援することを目指しています。

下請法は中小企業を守るために非常に重要。電子契約の導入は、法的にも有効で、中小企業の負担を軽減することにもつながる。積極的に導入を検討すべきだ。

今回の記事では、下請法改正の最新情報を詳しく解説しました。

価格交渉義務化や手形原則禁止など、中小企業の保護を強化する動きは重要です。

💡 下請法改正により、価格交渉の義務化や手形払いの原則禁止が実施されます。

💡 中小企業庁は、価格転嫁を支援するための施策を強化しています。

💡 電子契約の導入も、下請法改正の動きと連動して進んでいます。