能登半島地震から学ぶ教訓と、今後の防災対策への提言?被災地からの報告と、広域連携による復興への道

能登半島地震から1年。被災地の復興と教訓を伝えるための取り組みを詳報。震災遺構の重要性、防災教育のあり方、そして社会福祉士会の支援体制を解説。過去の災害から学び、未来の災害に備えるために、私たちができることは何か?

社会福祉支援の展開

能登半島地震を受け、社会福祉士会は何を強化?

相談支援体制と全国からの支援体制

この章では、被災地での社会福祉支援の展開について詳しく見ていきます。

✅ 能登半島地震の被災地で、介護職不足や褥瘡・トイレ問題などの課題に対応するため、福祉専門職が現地入りし、DWAT(災害派遣福祉チーム)が本格的に活動を開始している。

✅ DWATは、介護福祉士や社会福祉士などで構成され、避難所での食事やトイレの介助、要介護状態の重度化や災害関連死を防ぐことを目的としている。

✅ 2022年度に中央センターが発足して初の実践となり、東日本大震災を契機に設立されたDWATは、過去の災害でも被災地を支援してきた。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/302129福祉専門職の方々が現地で活動されているのは心強いですね。

仮設住宅での見守り体制強化や、国との連携など、今後の支援体制の進展に期待したいです。

2024年2月、日本社会福祉士会は、能登半島地震被災地への支援のため、石川県穴水町社会福祉協議会と石川県社会福祉協議会等を訪問し、今後の支援体制について協議しました。

穴水町では仮設住宅建設に伴う見守り体制の強化、町外避難者への支援が課題となっており、日本社会福祉士会は石川県士会と連携し、相談支援体制の強化を検討しています。

また、2月25日には全国の社会福祉士会災害担当者会議が開催され、全国社会福祉協議会による災害福祉支援ネットワークの現状や、宮崎県士会、福島県士会の事例報告を通じて、今後の支援活動について議論されました。

会議では、国による被災者見守り・相談支援事業の活用が検討されており、石川県内での相談支援体制の強化が急務となっています。

日本社会福祉士会は、金沢市での相談支援に加え、県内市町の要望に応じて、東海ブロックをはじめ全国の会員へ協力を呼びかける体制を整えています。

東日本大震災以降の経験を踏まえ、組織的な福祉支援の進化を目指し、今回の能登半島地震の課題を検証しながら、更なる支援体制の強化を図る方針です。

いやー、大変だったろうに、本当に頭が下がるわ。仮設住宅での生活とか、高齢者の方とか、大変なこともたくさんあるだろうし、ちゃんと支援してあげてほしいわね。

震災遺構と防災教育

震災遺構から何を学ぶ?未来への備えとは?

過去の教訓を活かし、防災意識を高める。

この章では、震災遺構と防災教育について、元消防士の体験を通して考えます。

公開日:2024/06/04

✅ 及川淳之助さんは、東日本大震災の津波で流されながらも、娘たちの笑顔を思い出し生還した元消防士です。

✅ 彼は震災後、気仙沼市の震災遺構・伝承館長に就任しました。

✅ 津波に襲われた際は、勤務先の消防署から海に流され、想像を超える状況だったと語っています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/DA3S15950337.html東日本大震災の教訓を伝える震災遺構、そして、自ら考え行動できる人材育成を目指すという及川氏の言葉、とても心に響きますね。

防災教育の重要性を改めて感じます。

能登半島地震から1年が経過し、被災地の復興と教訓の伝承が課題となっています。

過去の災害から学び、未来の災害に備えるために、震災遺構の保存と防災教育の充実に力を入れることが望ましいです。

令和6年4月1日付で気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館長に就任した及川淳之助氏は、東日本大震災当時、南三陸消防署の消防職員として津波に遭遇し、10人の同僚を失うという経験を持ち、被災した旧気仙沼向洋高等学校の校舎を震災遺構として公開しています。

及川氏は、来館者に自然災害への向き合い方を学び、自ら考え行動できる人材育成の場を目指しています。

震災遺構ってのは、一種の投資だよね。未来の損失を防ぐための。及川さんのような経験豊富な人が館長を務めるってのは、すごく意味があると思うよ。

広域連携と今後の課題

震災の教訓、全国でどう活かされてる?

相互支援や職員交流など、多岐に渡る関係構築。

この章では、広域連携と今後の課題について詳しく見ていきます。

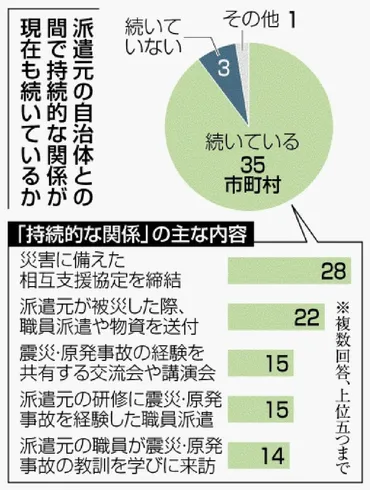

✅ 東日本大震災と福島第一原発事故で被災した岩手、宮城、福島3県の市町村の9割が、派遣元の自治体と災害支援協定などで関係を継続している。

✅ 記事は、被災地の自治体と派遣元自治体との間の「持続的な関係」について報じている。

✅ 記事の全文を読むには、有料会員登録が必要である。

さらに読む ⇒沖縄タイムス+プラス沖縄の最新ニュースサイト沖縄タイムス社沖縄タイムス+プラス出典/画像元: https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1539244東日本大震災からの教訓を活かし、継続的な協力体制を築くことの重要性がよく分かります。

被災地の経験を共有し、より効果的な災害対応を目指していくことが大切ですね。

東日本大震災の被災地である岩手、宮城、福島3県の市町村の9割が、全国の自治体との災害支援協定などを継続しており、震災時の応援職員派遣が縁となり、相互支援や職員交流、研修参加など多岐にわたる関係が構築された結果です。

被災地の経験や教訓が全国に共有され、昨年の能登半島地震の被災地への支援にも活かされています。

一方で、派遣を受ける側の準備不足という課題も浮き彫りになりました。

震災の教訓を活かし、継続的な協力体制を築きながら、より効果的な災害対応を目指す必要があります。

全国の自治体が連携して災害に備えるってのは、頼もしい限りだわ。ただ、派遣される側の準備不足って課題もあるみたいだし、もっとスムーズな連携ができるといいよね。

能登半島地震から、私たちは多くの教訓を学びました。

広域連携、震災遺構、防災教育…様々な視点から、今後の防災対策について考えることが重要です。

💡 静岡県消防隊員の活動報告、被災地の困難と教訓。

💡 金沢大学の震災遺構構想と、学生ボランティアの支援活動。

💡 社会福祉支援の展開、DWATの活動と今後の課題。