津波と能登半島地震、私達が学ぶべき教訓とは?東日本大震災から能登半島地震まで、私たちが学ぶべき教訓

津波の恐ろしさを映像とデータで解説!東日本大震災と能登半島地震から学ぶ防災の重要性。1mの津波でも命の危険が!高齢化、孤立集落…日本の災害が突きつける課題とは?国土管理とウェルビーイングの両立、日常生活からの防災を考え、命を守るために今できることを提示します。

能登半島地震と高齢化:対岸の火事ではない課題

能登半島地震から学ぶ、将来の災害対策の最重要課題は?

高齢化と地形的特性への対策。

能登半島地震が浮き彫りにした、高齢化と過疎化の問題について考えます。

公開日:2024/10/06

✅ 能登半島地震により、山岳地帯の集落が孤立しやすい問題が浮き彫りになり、高規格道路の少なさや落石のリスクが課題として挙げられた。

✅ 能登半島は高齢化率が44%と高く、過疎化が深刻化する中で、地震発生以前から人口減少が続いており、2024年に入り転出者が急増し、過疎化がさらに加速している。

✅ 奥能登地域からの転出者数は2023年の約2.5倍に増加し、転入者は半分に減少しており、復興後の状況によっては過疎化の拡大も懸念される。

さらに読む ⇒(メルクマール)出典/画像元: https://merkmal-biz.jp/post/76132/3能登半島地震は、高齢化と過疎化が進む地域で発生し、その被害は日本全体が将来直面する可能性のある問題を示唆しています。

高齢化と災害リスクがどのように関連しているのか、深く考えさせられました。

2024年の能登半島地震は、高齢化が進む地域と半島という地形的特性が複合した地域で発生し、その被害は日本全体が直面する将来の災害への課題を浮き彫りにしました。

古い木造住宅の倒壊による死者数やインフラ復旧の遅れといった特有の被害が見られた一方、高齢化による孤立集落のリスクは南海トラフ巨大地震でも同様に起こりうる問題です。

この章では、将来の大災害に備える上で重要な2つの論点について考察します。

高齢化が進む地域での災害って、本当に他人事じゃないよね。うちの近所も高齢者ばっかりだから、しっかり対策を考えないと。

国土管理とウェルビーイング:二律背反への挑戦

能登半島復興、安全性と生活の質、どう両立?

安全と、地域の魅力・生きがいの尊重が鍵。

国土管理とウェルビーイングの二律背反について、能登半島地震の事例を基に考察します。

公開日:2024/11/03

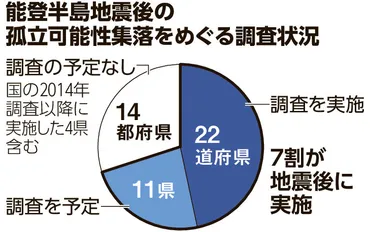

✅ 能登半島地震を受け、33道府県が災害時の孤立集落調査を実施または予定しており、内閣府の全国調査から10年ぶりの動きが見られる。

✅ 能登半島地震での孤立集落の実態や、新潟県中越地震での経験を踏まえ、多くの自治体が孤立のリスクと備蓄の必要性を認識し調査を実施している。

✅ 記事では、能登の孤立集落の住民の体験談を紹介し、専門家が孤立の恐れがある集落の事前把握と備蓄の重要性を指摘している。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASSB02H1HSB0UTIL02HM.html国土管理と住民のウェルビーイングの両立という難しい課題に直面していることがよく分かりました。

災害リスクと生活の質のバランスをどう取るのか、議論が必要ですね。

論点1は、国土管理とウェルビーイングの共存です。

能登半島は地震リスクが高い地域であり、脆弱な地盤や道路ネットワークの問題から、集落の孤立リスクも高いです。

国土の安全性を考えると、被災前の生活環境をそのまま再建することは難しいですが、長年住み続けてきた人々の生業や日常、地域の魅力や生きがいも尊重する必要があります。

この矛盾への適応に向けた方向性が示唆されています。

なるほど。国土管理とウェルビーイングか。ミリオネアとしては、やはり災害に強いインフラ投資は大切だと思うね。でも、そこで暮らす人々の幸せも考えないと。

日常生活を起点とした防災:事前の備えの重要性

津波対策で重要なのは何?日々の生活から見直す?

防災教育と柔軟な避難行動が重要!

日常生活を起点とした防災の重要性について、具体的な方法を提示します。

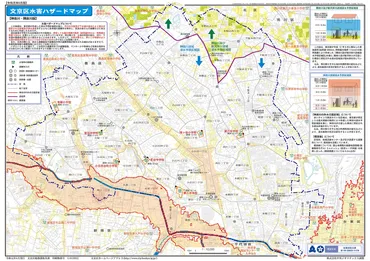

✅ ハザードマップは、災害の危険性や避難場所を地図上にまとめたもので、自治体や国土交通省のポータルサイトで確認できます。

✅ 自宅や職場周辺のハザードマップを確認し、避難場所と避難経路を複数想定し、実際に歩いてリスクを把握することが重要です。

✅ 子どもの学校や幼稚園の避難行動を確認し、家族が別々の場所にいる場合を想定して連絡手段や避難場所を決めておく必要があります。

さらに読む ⇒ストックもしものための防災情報。災害・避難・備蓄を知ろう出典/画像元: https://moshimo-stock.jp/article/entry/2020/02/post-36/普段からの備えの重要性が強調され、ハザードマップの確認や避難計画の策定など、具体的な行動が示されています。

自分自身の行動を見直す良い機会になりました。

論点2は、日常生活を起点とした防災の推進です。

岡田(2005・2017)の五層モデルに基づき、変化の速度が最も速い生活層に着目し、短期的な効果が見込める日常生活起点の防災を推進する必要があります。

神戸大学名誉教授の室﨑益輝氏は、今回の災害を「想像を絶する」規模と評価し、過去の災害経験を踏まえた反省点を指摘しています。

特に、事前の被害想定の甘さ、そして孤立集落の発生を想定した対策の不足を問題点として挙げています。

ハザードマップの確認、避難計画の策定、地域の津波避難タワーや避難ビルの活用が重要であり、防災教育の徹底と、状況に応じた柔軟な避難行動が、今後の津波対策の要となります。

ハザードマップ、うちにもあるけど、全然見てなかったわ。避難経路とか、ちゃんと確認しとかないとな。家族みんなで話し合わないとね。

津波と能登半島地震を通して、私たちができること、それは日々の備えと、変化への柔軟な対応ですね。

今回の記事が、防災意識を高める一助になれば幸いです。

💡 津波の脅威と避難の重要性、東日本大震災と実験結果から学ぶ。

💡 能登半島地震の複合災害と高齢化、孤立集落の問題を理解する。

💡 日常生活を起点とした防災対策:ハザードマップと避難計画の重要性。