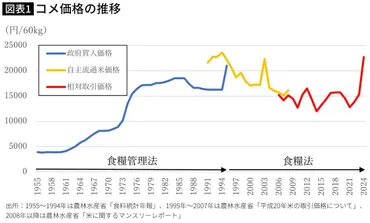

米価高騰の波紋:主食を脅かす価格上昇の背景と対策(米、価格、高騰)?米価高騰:政府の対応と今後の見通し

記録的な米価高騰!2024年、猛暑と流通問題が重なり家計を直撃。政府は備蓄米放出で価格安定化を目指すも、効果は?消費者は価格動向と自治体支援に注目。食料自給率維持のため、長期的な対策も急務。

消えたコメ問題と流通の課題

米不足の原因は?26億杯分が消えたってホント?

投機目的の買い占めが、米価高騰の原因。

次に、この問題の根幹にある「消えたコメ問題」と流通の課題について解説します。

✅ コメ価格の高騰を受け、農林水産省は政府備蓄米を条件付きで販売する方針を示したが、専門家は、将来的に国が買い戻す条件付きであるため、米価を引き下げる効果は薄く、国民は高いコメを買い続けると指摘している。

✅ 現在のコメ価格は過去最高水準にあり、農林水産省は以前から減反政策を推進していた。公正な価格形成が行われる市場が存在せず、先物市場もJA農協の反対により実現していなかった。

✅ 農林水産省、JA農協、自民党農林族の農政トライアングルは高米価を望んでおり、国民・消費者の利益は重視されていない可能性がある。備蓄米放出の指示は官邸から出されたのではないかと推測されている。

さらに読む ⇒インフォシーク楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/president_91011/「消えたコメ」問題は、非常に深刻な問題ですね。

国民の食生活を脅かすだけでなく、市場の信頼を損なう行為は許されません。

米価高騰の背景には、「消えたコメ」問題と呼ばれる、一部の卸売業者による投機目的の買い占め(消えたコメ問題)の存在が指摘されています。

この問題は、日本の主食である米が約17万トン(茶碗26億杯分)市場に出回らず、価格高騰の原因になっていると報じられたことに端を発しています。

国の統計からも裏付けられており、政府の管理体制の不備やJA(農業協同組合)などの在庫管理の課題が浮き彫りになりました。

流通の多様化により、国が米の在庫を適切に把握できなくなっていることが問題視されており、価格操作や投機的な買い占めの可能性も指摘されています。

生産者と消費者の利益のバランスを考慮した上で、国による適切な在庫管理体制の構築や、流通の透明性確保が今後の課題となります。

まったく!高いコメ買ってんだけど、一体どこに行っちゃったのよ!ちゃんと説明してほしいわ!

価格への影響と専門家の見解

コメ価格は今後どうなる?価格安定のカギは?

備蓄米放出で一時的に落ち着くも、品不足懸念。

価格への影響について、専門家の見解も交えて、詳しく見ていきましょう。

公開日:2025/03/10

✅ 政府は米の価格高騰に対応するため、備蓄米21万トンの放出を決定し、初回入札では15万トンを放出。専門家は、全量に近い形で落札されれば価格低下につながると見ている。

✅ 米の価格高騰の影響は価格面だけでなく、ふるさと納税の返礼品としての米需要が急増したり、田んぼオーナー制度での米の確保が加速したりするなど、様々な形で現れている。

✅ 一方、食料支援を行うフードバンクでは米の在庫が大幅に減少し、危機的な状況に陥っている。寄付の減少が原因で、米の確保に苦労している。

さらに読む ⇒プライムオンライン|フジテレビ系局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/840668?display=full専門家の見解は、今後の価格動向を予測する上で非常に重要ですね。

価格が落ち着くことを願うばかりです。

専門家は、備蓄米の放出により、5~6月にはコメ価格が3000~3400円程度に落ち着くと分析しています。

しかし、2025年産米の品不足も懸念されており、効果は限定的との見方が強いです。

JA全農以外のルートでの直接契約の増加、異業種や外国人による投機目的の購入なども価格高騰の要因として挙げられています。

一方、農家や流通業者からは、価格下落による収益への影響を懸念する声が上がっており、政府に対して補助金や買い取り政策などの支援を求める意見が出ています。

政府は、市場の状況を見ながら追加放出も検討する方針です。

なるほど。備蓄米の放出効果は限定的か。うーん、やはり、企業としては他の対策も考えておかないと、リスクヘッジにならないな。

消費者と生産者への影響と今後の展望

米価高騰!私たちに何ができる?備蓄米や支援策をどう活用?

備蓄米の確認、自治体の支援、価格動向の注視。

最後に、消費者と生産者への影響、そして今後の展望について見ていきましょう。

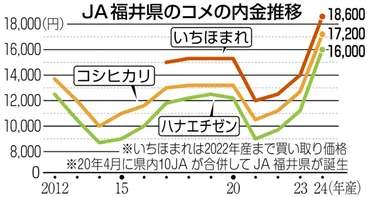

✅ 記事は、2024年8月28日15:00に公開された、福井県に関する物価についての記事である。

✅ 記事は会員限定であり、ログインまたは新規登録することで続きを読める。

✅ 記事の詳細は不明だが、農林水産に関連する可能性が示唆されている。

さらに読む ⇒中日ナビ出典/画像元: https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/89440/自治体の支援策や、今後の価格動向、安定供給体制の構築など、私たち消費者が注目すべき点はたくさんありますね。

米価高騰を受け、一部の自治体では米の無料配布やお米券支給などの支援策も実施されています。

福井県では子育て世帯を対象とした県産米購入支援キャンペーンが行われています。

消費者は、備蓄米の販売時期や価格動向、自治体の支援策を注視することが重要です。

政府の対応は後手に回ったとの指摘もあり、生産者の利益への配慮も必要ながら、消費者離れによる長期的な利益損失も考慮する必要があります。

業界からは、21万トンの放出量では不足であり、昨夏のようなコメ不足が再来する可能性を指摘する声も上がっています。

農水省は追加の放出を迫られる可能性もあります。

長期的な視点では、食料自給率の維持、安定供給体制の構築が求められています。

結局、根本的な解決には程遠いってことよね?政府も、もっと本気で取り組んでほしいわ。食料安全保障って、ほんとに大事なんだから。

今回の記事では、米価高騰の現状と、その背景にある問題、そして今後の展望について解説しました。

食料問題は、私たちの生活に深く関わっています。

今後の動向を注視し、私たち自身もできることを考えていきましょう。

💡 米価高騰は、家計と企業に大きな影響を与え、食生活を圧迫する要因となっています。

💡 政府の備蓄米放出は、一時的な価格抑制効果は期待できるものの、根本的な解決には至っていません。

💡 流通の透明性確保と、食料自給率の維持が、今後の重要な課題となります。