サーキュラーエコノミーとは?〜企業が取り組む意義と課題を解説〜(サーキュラーエコノミー、企業、SDGs?)サーキュラーエコノミー:企業の持続可能性を高める戦略

資源の循環利用を加速させる「サーキュラー・エコノミーEXPO」の最新情報を凝縮!企業が持続可能な社会とビジネス成長を両立させる秘訣を解説。革新的なビジネスモデル、データ共有の重要性、そして課題解決への道筋を示す。未来を切り開くヒントが満載。

サーキュラーエコノミーEXPOでの議論と企業の取り組み

サーキュラーエコノミー成功の鍵は?

ビジネスモデル革新とデータ共有!

サーキュラーエコノミーEXPOでの議論から、企業が直面している課題と、それを乗り越えるための具体的な方策が明らかになりました。

ビジネスモデルの革新とデータ共有が重要ですね。

✅ サーキュラーエコノミーは単なるリサイクルではなく、資源の価値を最大化し、環境問題と資源枯渇に対応するための経済モデルであり、企業は将来的なリスクを回避し、競争優位性を確立するために積極的に取り組むべきである。

✅ サーキュラーエコノミーへの移行は、2050年のカーボンニュートラル達成に向けた既定路線であり、2020年代には企業はサーキュラーエコノミー型のビジネスモデルや技術開発に着手し、知見を蓄積する必要がある。

✅ ヨーロッパの事例を参考にしつつ、日本企業はサーキュラーエコノミービジネスを成立させるために、ルールメイキング、デジタル化を活用し、サプライチェーンを把握し、廃棄物の削減に取り組む必要がある。

さらに読む ⇒電通デジタル出典/画像元: https://www.dentsudigital.co.jp/knowledge-charge/articles/2023/1121-transformation-forum-circular-economy欧州企業の事例を参考に、日本企業もビジネスモデルの革新やデータ共有を通じて、サーキュラーエコノミーを推進していく必要がありそうですね。

今後の動向に注目したいです。

「第4回サーキュラー・エコノミーEXPO」のセミナーでは、エレン・マッカーサー財団のJoeMurphy氏、デロイトトーマツコンサルティングの高木隆氏、リコーの遊佐明則氏らが登壇し、企業の取り組みが議論されました。

JoeMurphy氏は、Philips社の医療機器サービス化モデルやSwapfiets社の自転車サブスクリプションモデルといった欧州企業の事例を紹介し、ビジネスモデルの革新と適切な政策条件の重要性を訴えました。

高木隆氏は、日本の自動車業界におけるバッテリーパスポート導入の事例を挙げ、CO2排出量やリサイクル可能性など情報の共有による資源効率化やコスト削減の可能性を示唆しました。

リコーの遊佐明則氏は、自社の「コメットサークル」の取り組みを通じて、資源の有効活用と新たなビジネスモデルの創出を説明し、データ共有の重要性について言及しました。

パネルディスカッションでは、欧州企業の成功事例を参考に、ビジネスモデルの革新とデータ共有を通じた透明性の確保が不可欠であると結論づけられました。

色んな企業の取り組みが紹介されて、勉強になったわ〜。でも、ビジネスモデルの革新とかデータ共有とか、難しそうだけど頑張ってほしいわね。

サーキュラーエコノミー実現のための3つの視点

循環型ビジネス成功の秘訣は?3つの重要な視点とは?

サーキュラーデザイン、循環の輪、顧客メリット最大化。

サーキュラーエコノミーを構成する上で、企業の企画段階から考慮すべき点があるのは重要ですね。

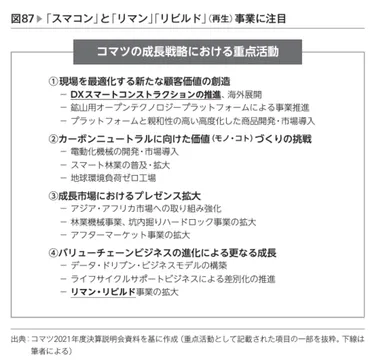

✅ 特許には企業の過去から未来を予測する情報が含まれており、コマツの特許戦略の最新事情を分析する。

✅ コマツは、IoT技術を活用した建機モニタリングシステム「Komtrax」と部品再生事業「リマン」を連携させ、次の一手を模索している。

✅ 2022年からの中期経営計画に基づき、「リマン」「リビルド」事業を拡大し、IoTからDXへと事業を推進する方針を示している。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/jbpress/business/jbpress-85146.htmlコマツの事例は革新的で、ICTを活用することで、顧客の生産性向上とアフターサービスの拡充を両立させている点が素晴らしいですね。

今後の展開にも期待です。

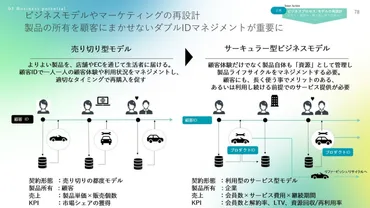

EUにおける規制強化の動きを背景に、ビジネスを循環型に転換するための3つの重要な視点が示されています。

それは、商品の企画段階からのサーキュラーデザイン、循環の輪を小さく回すこと、そして企業と顧客双方にとってのメリットの最大化です。

コマツは、建設機械の稼働管理システムKomtraxを通じて、機械の状態を遠隔で把握し、最適なメンテナンスを可能にしています。

また、リマン事業(コンポーネントの再生ビジネス)においてもICTを活用し、部品のオーバホール需要を予測することで、効率的なサプライチェーンを構築しています。

さらに、ICTによって得られた車両の情報を基に、顧客の生産性向上に資する提案や定額の保守契約を提供することで、アフターサービスを拡充しています。

コマツの事例は、まさに企業のDX戦略の好例だな。IoTやICTを駆使して、顧客との関係性を強化し、新たな収益源を創出している。素晴らしい。

サーキュラーエコノミーの課題と展望

サーキュラーエコノミー成功のカギは?課題と解決策とは?

データ共有とビジネスモデル革新が重要。

循環型原材料の利用は、サーキュラーエコノミーを加速させる上で重要な要素ですね。

導入には課題があるものの、企業が取り組む価値は大いにあると思います。

公開日:2024/11/18

✅ サーキュラーエコノミーを加速させるビジネスモデルの一つである循環型原材料の利用は、再生材や生物由来の素材を製品に用いることで、資源の枯渇リスクを低減し、環境負荷を軽減する。

✅ 循環型原材料の利用方法には、外部からの調達と、自社内またはサプライチェーン内での循環の2種類があり、後者は回収網の構築も伴い、導入難易度は高いものの、より持続可能な原材料調達が可能になる。

✅ このモデルは、製品提供者には原材料調達の安定やコスト削減、消費者には価格メリットや持続可能な選択肢の増加、外部環境には環境負荷の低減と雇用機会の創出といったメリットをもたらす。

さらに読む ⇒サーキュラーエコノミーハブ出典/画像元: https://cehub.jp/learning/circular-input/サーキュラーエコノミーの実現には、様々な課題があるものの、データ共有やビジネスモデルの革新を通じて、それらを克服し、持続可能な社会の実現を目指すべきですね。

サーキュラーエコノミーの実現には、コストや初期投資、再生材の価格といった課題が存在します。

しかし、データ共有を通じた透明性の確保や、ビジネスモデルの革新を通じて、これらの課題を克服し、取り組みを推進することが可能です。

企業は、サーキュラーエコノミーへの取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に貢献し、同時に自社の成長を促すことができます。

エレン・マッカーサー財団のJoeMurphy氏は、サーキュラーエコノミーへのコミットは増加しているものの、資源採取量の増加は止まらない現状を指摘し、ソリューションの規模拡大が課題であると述べています。

サーキュラーエコノミーって、理想は素晴らしいんだけど、現実にはコストとか、色々ハードルがあるんだよね。でも、諦めずに頑張ってほしいわ。

この記事を通して、サーキュラーエコノミーの重要性と、企業が取り組むべき課題について理解を深めることができました。

持続可能な社会の実現に向けて、企業が積極的に取り組むことを期待しています。

💡 サーキュラーエコノミーは、資源効率を高め、廃棄物を減らす経済システムです。

💡 企業は、サーキュラーエコノミーに取り組むことで、競争優位性を高められます。

💡 ビジネスモデルの革新とデータ共有が、サーキュラーエコノミー実現の鍵です。