賃上げは実現する?石破首相と2025年春闘への展望(賃上げ、価格転嫁、経済政策)?2025年春闘に向けた政府の政策と課題

2024年春闘での賃上げを受け、石破首相は2025年へ向け、物価高に打ち勝つ賃上げを推進!国民民主党躍進を意識し、経済界へ賃上げと価格転嫁を要請。税制優遇や中小企業支援も強化。しかし、国民の可処分所得減少や増税への不満も。政府の経済政策、見直しが急務。

💡 石破首相は2025年春闘でのさらなる賃上げを経済界に要請。政府は賃上げ促進のため税制優遇など様々な支援策を講じています。

💡 賃上げは33年ぶりの高水準を記録しましたが、物価高騰により生活実感は厳しいまま。中小企業の賃上げや価格転嫁に課題。

💡 賃上げに対する様々な意見があり、減税や価格転嫁への懸念も。経済の安定と成長に向けた展望が示されています。

さて、本日は賃上げをテーマにお届けします。

まずは、今回の記事で皆様にお伝えしたい重要なポイントを3つご紹介します。

2024年春闘の評価と2025年春闘への展望

2025年春闘、石破首相は何を目指す?

物価高に負けない賃上げの定着

まずはじめに、2025年春闘に向けた政府の動きについて見ていきましょう。

公開日:2025/01/24

✅ 石破茂首相は、2025年を賃上げ定着の年と位置づけ、来年の春闘でも高水準の賃上げを経営陣に求めた。

✅ これは、経団連の会合でのあいさつで述べられたもので、参加した経団連加盟各社の幹部に向けて呼びかけられた。

✅ 首相は、33年ぶりに5%を超える賃上げとなった今年に続き、さらなる賃金アップの実現を目指している。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241225/k00/00m/010/198000c33年ぶりの高水準となった今年の賃上げを評価し、来年もさらに高い水準を目指す姿勢は、今後の経済政策を占う上で重要です。

2024年春闘での賃上げ(平均5.1%)を評価し、石破首相は2025年春闘に向けて、物価上昇に負けない賃上げを経済全体で定着させる必要性を強く訴えました。

これは、10月の総選挙における国民民主党の躍進も意識した動きです。

首相は、経済界に対し、高い水準の賃上げと価格転嫁への協力を要請し、AIや半導体分野への公的支援を通じて賃上げの環境整備を進めると表明しました。

なるほど。賃上げは企業経営にとって大きな挑戦ですが、経済全体を活性化させるためには不可欠です。政府の支援策に期待したいですね!

政府の賃上げ推進政策と背景

賃上げは必要不可欠?国民の可処分所得を増やすには?

減税や社会保険料削減も必要です。

続いて、政府の賃上げ推進政策の背景について詳しく見ていきましょう。

✅ 岸田首相は30年ぶりの賃上げを「チャンス」と強調するが、物価高騰により生活実感は厳しさを増している。

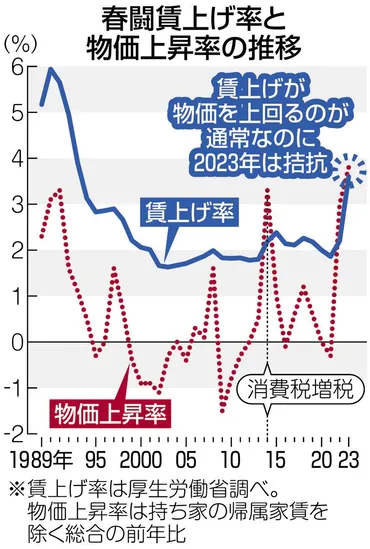

✅ 2023年春闘では、賃上げ率3.6%に対し物価上昇率は3.8%と、30年間で初めて賃上げ率が物価上昇率を下回る状況となった。

✅ 政府発表の賃上げ率は大企業中心であり、中小企業を含めた詳細なデータでは賃上げ率は更に低くなる可能性がある。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/312715物価高騰の現状と賃上げ率の関係は、国民の生活に直結する重要な問題です。

政府の取り組みが、国民の実感につながることが大切ですね。

政府は物価高を上回る所得増加を目指し、賃上げを最重要課題として関連政策を総動員しています。

その背景には、過去30年間ほぼ横ばいの実質賃金と、物価上昇、高い税金や社会保険料による国民の可処分所得の減少という課題があります。

首相による賃上げ要請は2013年以来恒例行事となっていますが、国民の貧困化は改善されておらず、国民は減税や社会保険料の削減を求めています。

物価高騰の中での賃上げ、大変だべさ...。国民の懐事情が改善されるような政策を期待したいんだけどね。

次のページを読む ⇒

政府が賃上げを強力推進!税制優遇、中小企業支援で可処分所得UPを目指す。価格転嫁や物価高への懸念も。経済成長のカギは?