岩手県大船渡市の山林火災、鎮圧までの記録と復興への道(山林火災、消防隊、避難指示)?大船渡市山林火災、鎮圧と避難指示解除、復興への第一歩

岩手県大船渡市を中心に発生した大規模山林火災。延焼面積2900ha、住宅102棟が被害に。全国から集まった消防隊員2000人超による消火活動は困難を極め、90歳男性が犠牲に。鎮火に向けた懸命な努力と、被災者の復興への願いを描く。

💡 2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災。焼失面積は2900ヘクタールに。

💡 全国から集まった消防隊員2020人による消火活動と困難さ。鎮火まで約2週間。

💡 鎮圧宣言、避難指示解除。被災者の復興への道のり。住民の決意。

それでは、今回の山林火災で明らかになった多くの事実を、時系列に沿って見ていきましょう。

相次ぐ山林火災の発生

大船渡市、陸前高田市で相次いだ山林火災、原因は?

飛び火の可能性は低いが、火種や地形も原因か。

まず、最初の火災発生から鎮圧までの状況を見てみましょう。

✅ 2月26日に岩手県大船渡市で発生した山林火災は延焼が続いており、焼失面積は600ヘクタールを超え、住宅84棟に被害が出ています。

✅ 消火活動は夜を徹して行われ、自衛隊のヘリコプターによる空中消火も行われています。

✅ 大船渡市三陸町綾里地区と赤崎町合足地域の住民873世帯2114人への避難指示が継続中です。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/ibc/1755173?display=1火災の規模が非常に大きく、広範囲にわたって被害が出たことがわかります。

人的被害が出たことも大変痛ましいです。

2月19日、岩手県大船渡市綾里地区で山林火災が発生しました。

その後、25日に鎮圧されましたが、同日、綾里地区から約9km離れた陸前高田市にまたがる山林火災が発生し、26日に鎮圧されました。

さらに26日には、1件目から2km、2件目から7kmほどの距離にある大船渡市で新たな火災が発生し、大規模な延焼が続きました。

日本防火技術者協会の鈴木弘昭理事は、これらの火災の関連性を明確には断定できないものの、距離が離れていることから飛び火の可能性は低いとしながらも、地形や熱気流、火種の可能性を指摘しています。

被害は合足漁港と綾里漁港の間の集落に集中し、住宅84棟以上が焼失、男性1人の焼死体も発見されました。

いやー、それにしても、焼失面積が広範囲にわたっているな。これは、保険会社は大忙しだな!

困難を極めた消火活動

山林火災、消火活動なぜこんなに難しい?

熱気流、風向き、夜間など厳しい状況。

次に、消火活動の困難さについて見ていきましょう。

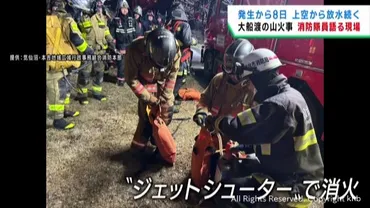

✅ 岩手県大船渡市の山火事に対し、宮城県南三陸町の消防隊員が緊急消防援助隊として派遣され、消火活動にあたった。

✅ 炎は隊員の目の前まで迫り、斜面での活動は疲労が大きく、ホースの展開も困難な状況の中、安全管理に注意しながら消火活動を行った。

✅ 表面を消しても土中に火種が残っているため、消火が困難な状況が続いており、消防隊員は市民の不安を取り除くため、引き続き消火活動を行う。

さらに読む ⇒東日本放送出典/画像元: https://www.khb-tv.co.jp/news/15657580消火活動がいかに困難を極めたかがよくわかりますね。

消防隊員の皆様の献身的な活動には頭が下がります。

消火活動は難航し、ヘリコプターからの放水が熱気流の影響で効果が薄れるなど、大規模な山林火災の消火の困難さが浮き彫りになりました。

乾燥した気候が続いていましたが、人為的な火災発生の可能性は低いとされていました。

全国から集まった約1700人の消防隊員が消火活動にあたり、夜間の消火活動の困難さや風向きの変化、煙に囲まれる危険、地表面の高温など、厳しい状況下での活動が続きました。

宮城県内の消防隊員も応援に駆けつけ、水の確保の難しさや消しても再燃する火との戦いなど、困難を極めました。

あらまぁ、ヘリからの放水も効果が薄かったって? 自然相手は本当に手強いわね。でも、消防隊員の皆さんの頑張り、本当にすごい。

次のページを読む ⇒

大船渡市を襲った大規模火災。消防隊2020人が集結し鎮火へ。甚大な被害の中、復興への道を探る。消防隊員の献身的な活動を記録。