首都圏帰宅困難者対策:首都直下地震への備えは?(帰宅困難者、地震、対策)首都直下地震と帰宅困難者対策:企業と個人の備え

東日本大震災の教訓から学ぶ、首都直下地震対策。帰宅困難者対策、備蓄の重要性、個人レベルでの事前準備、企業・地域社会の連携が不可欠。最新の科学的知見に基づいた減災対策と、政府の取り組みを解説。

💡 首都直下地震で最大453万人の帰宅困難者が発生。企業は3日分の備蓄が必須。

💡 東日本大震災の教訓から、一斉帰宅抑制、一時滞在施設の確保が重要。

💡 個人レベルでの備え(飲料水、非常食、防災グッズ)と地域連携が不可欠。

それでは、まず首都圏の帰宅困難者対策に関する現状と課題について見ていきましょう。

東日本大震災の教訓と首都圏の課題

首都圏大震災の教訓とは?企業備蓄の課題とは?

帰宅困難者対策と備蓄の重要性。

首都圏の帰宅困難者問題は深刻で、企業と個人の両面で対策が必要です。

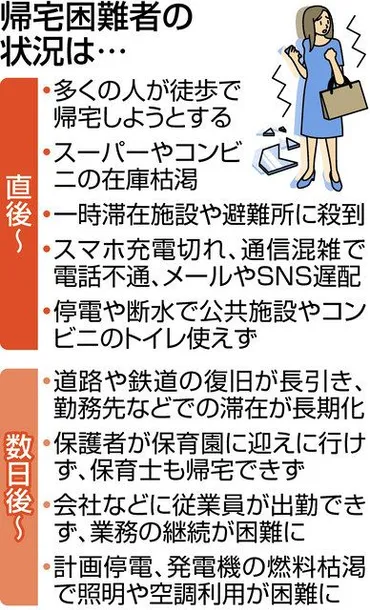

✅ 東京都防災会議の被害想定によると、首都直下地震などで都内に453万人の帰宅困難者が発生し、東京駅や新宿駅に多数の滞留者が生じる。

✅ 緊急車両の遅延や2次災害の危険性など、帰宅時の混乱と危険性が強調され、事業所に対し、従業員が3日間滞在できる備蓄を呼びかけている。

✅ 都は、帰宅困難者対策として、むやみに移動しないことや連絡手段の確保を呼びかけ、一時滞在施設の確保も急務としている。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/179512東日本大震災での教訓は活かされているものの、国民への認知度不足や企業における備蓄の課題が残っていることがわかりました。

2011年の東日本大震災は、首都圏に甚大な影響を与え、約515万人の帰宅困難者を発生させました。

この事態は、警察、消防、自衛隊などの緊急活動を妨げ、二次被害のリスクを高める結果となりました。

この経験から、東京都は帰宅困難者対策条例を制定し、一斉帰宅の抑制、安否確認体制の強化、一時滞在施設の確保、帰宅支援など、多岐にわたる対策を推進しています。

しかしながら、一斉帰宅抑制の根幹となる企業における3日分の備蓄義務は、国民への認知度が低く、十分な備蓄がなされていないという課題も浮き彫りになりました。

また、東日本大震災では、首都圏だけでなく地方都市でも帰宅困難者問題が発生し、その教訓は、今後の災害対策に活かされるべきです。

地方都市が直面する課題を解決するために、駅周辺の指定避難所を住民と帰宅困難者で混在させないこと、新幹線沿線都市では新幹線停車時の帰宅困難者の発生を意識するなどの対策が重要とされています。

さらに、帰宅抑制を推進する事業者の情報公開制度や、一時滞在施設への技術者派遣制度の有用性も示されました。

なるほど、備蓄は企業の義務か。うちの会社ももっと本気で対策を講じないとダメだな。金は出すぞ!

首都直下地震のリスクと被害想定

首都直下地震、帰宅困難者対策で最も重要なことは?

むやみな移動をしないこと。

帰宅困難者の発生抑制キャンペーンは、救助活動の円滑化に繋がり、非常に重要ですね。

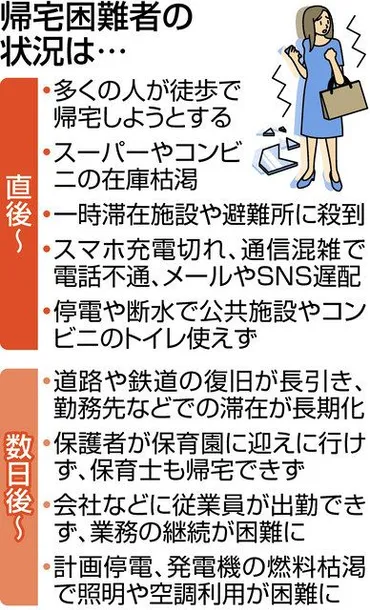

✅ 東京都と埼玉県は、首都直下地震などの大地震に備え、発災時の帰宅困難者抑制キャンペーンを3月11日から17日まで実施します。

✅ 普及啓発動画を都内主要路線や駅、埼玉県主要駅周辺で放映し、特設ホームページやリーフレットを通じて一斉帰宅の抑制を呼びかけます。

✅ 目的は、円滑な救出救助活動と帰宅困難者の安全確保のため、発災直後のむやみな移動を抑制することです。

さらに読む ⇒東京と全国各地との共存共栄~真の地方創生~出典/画像元: https://www.kyozon-kyoei.metro.tokyo.lg.jp/local-government-project/Coexistence-others/-stay-for-safety-1/首都直下地震での帰宅困難者数は甚大で、むやみに移動を開始しないことが肝心であることが理解できます。

首都圏で発生が想定される首都直下地震では、約650万人、埼玉県内だけでも約120万人もの帰宅困難者の発生が予測されています。

公共交通機関が停止し、徒歩帰宅が集中すると、路上や駅周辺で大混雑が発生し、転倒、火災、落下物などによる危険性が高まります。

このため、最も重要な対策は「むやみに移動を開始しない」ことです。

まずは家族や自宅の安否確認を最優先に行い、落ち着いてから帰宅を検討することが求められます。

ほんとだよね〜。むやみに動かないって、大事。でも、情報も大事だし、難しいとこもあるよね。

次のページを読む ⇒

首都直下地震に備え、個人・企業・地域が連携を。備蓄・対策・支援体制を強化し、最新の科学的知見で被害を最小限に。