岩手県大船渡市を襲った山林火災、鎮火への道のり?─初期対応と復興への課題大船渡市山林火災、広範囲に及ぶ被害と鎮火への軌跡

2025年2月、岩手県大船渡市を襲った大規模山火事の記録。324haから始まり、最終的に2900haが焼失。4600人避難、長期化する避難生活、復興への道程。初期消火の遅れ、気候変動、人為的要因が被害を拡大。政府支援、住民の結束、そして鎮火へ。詳細な被害と復興への取り組みを追う。

💡 2025年2月に発生した岩手県大船渡市の山林火災は、広範囲にわたる被害をもたらしました。

💡 消火活動の困難さ、避難生活の長期化、そして住民の心のケアが大きな課題となりました。

💡 恵みの雨によって鎮火への兆しが見え、避難指示が解除される一方で、復興への課題も残りました。

甚大な被害をもたらした大船渡市の山林火災。

その初期対応から復興への道のりを、皆様にご紹介いたします。

焦土からの再建 初期対応と広がる被害

大船渡市を焼いた山火事、被害はどれくらい?

市全体の9%、東京山手線内側の半分相当。

大規模な山林火災は、初期対応が非常に重要です。

迅速な情報伝達と避難指示が、被害を最小限に抑える鍵となります。

✅ 岩手県陸前高田市小友町で山林火災が発生、大船渡市末崎町方面に延焼中。

✅ 大船渡市は、延焼拡大の恐れがあるため、梅神・小田地域の162世帯391人に避難指示を発令。

✅ 県の防災ヘリや地上からの消火活動が行われており、県は災害特別警戒本部を設置して対応している。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/ibc/1751734?display=1本当に恐ろしい状況ですね。

広範囲にわたる延焼と、避難指示が出された方々の不安を考えると、心が痛みます。

2025年2月、岩手県大船渡市を襲った山火事は、三陸町綾里での最初の火災から始まりました。

約324haの山林を焼失し、鎮圧されたものの、直後に陸前高田市小友町へと延焼。

さらに2月26日には赤崎町合足の水門付近で新たな火災が発生し、広範囲にわたる被害をもたらしました。

これにより、大船渡市全体の9%に相当する、約2900haが焼失。

これは東京都心部のJR山手線の内側の半分ほどの面積に匹敵します。

約4600人へ避難指示が出され、多数の消防車が出動し消火活動が続けられました。

人的被害は現在確認中です。

火災は2月19日に始まり、鎮火の見通しが立たないまま、3月5日まで火勢は衰えませんでした。

いやー、これは大変な損失だね。経営者としては、この状況から何を学び、どうすれば被害を最小限にできるか、常に考えてしまう。

消えない炎と迫る脅威 消火活動の困難と避難生活

大規模火災、避難者の心のケアで重要なことは?

健康管理と心のケアが重要。

消火活動の困難さ、避難者の生活、そして心のケア。

どれも重要な問題です。

関係各所の連携が不可欠ですね。

✅ 総務省消防庁が編成した特殊災害対応部隊「ドラゴンハイパー・コマンドユニット」は、大規模爆発などの消火・延焼防止のため、大型放水砲車や大容量送水ポンプ車を使用する。

✅ 部隊は2014年から車両配備を開始し、2018年度末までに全国12地域に配備予定であり、新たに部隊のシンボルマークが決定された。

✅ 6月18日には、東日本大震災で大規模火災が発生したコスモ石油千葉製油所で、マスメディア向けに訓練の様子が公開される。

さらに読む ⇒えん乗り出典/画像元: https://ennori.jp/3214/dragon-hyper-command-unit大規模な消火活動、本当にご苦労様です。

長期化する避難生活での健康管理と心のケア、大切ですよね。

消火活動は、急傾斜地での作業の難しさから困難を極め、上空と地上から24時間体制で続けられました。

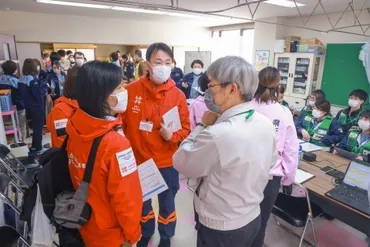

横浜市消防隊の『ドラゴンハイパー・コマンドユニット』も投入され、消火栓の水の節約に貢献するなど、全国から2000人以上の消防隊員が集結し、消火活動の拠点となりました。

避難者は4105人に上り、市は少なくとも491人の安否確認を急ぎました。

停電・断水が一部地域で継続し、避難者は1249人に上る状況でした。

避難生活は長期化し、健康管理と心のケアが重要となり、特に、2年前に脳梗塞を患った女性へのケアを通じて、避難者の心のケアと健康維持の重要性が強調されました。

避難所では、医師やレスキュー隊員で構成される民間団体『ARROWS』が、運動不足解消のためのラジオ体操や健康相談を実施するなど、支援活動が行われました。

いやー、大変だべさ。避難生活って、心身ともに負担が大きいから、メンタルケアとか、本当に大事だよね。

恵みの雨と鎮火への期待 天候と状況の変化

大船渡の山火事、鎮火へ?雨と支援でどうなった?

雨と支援で鎮火に近づき、復興支援も開始。

鎮火への期待が高まる一方で、未だに多くの課題が残されています。

関係各所の連携と継続的な支援が求められます。

✅ 岩手県大船渡市で発生した大規模山林火災は、発生から1週間が経過しても鎮火せず、焼失面積が拡大し続けている。

✅ 焼失面積は4日から300ヘクタール拡大し、約2900ヘクタールに達している。

✅ 記事の全文は会員限定となっている。

さらに読む ⇒静岡新聞出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1667456雨が降って、本当に良かったです。

鎮火への大きな一歩となりましたね。

住民の方々の希望にも繋がります。

2025年3月5日から6日にかけて、38日ぶりにまとまった雨が降り、消火活動は大きく進展しました。

この雨は、避難生活を送る住民に火の勢いが収まることへの期待をもたらし、鎮火への大きな一歩となりました。

5日の降雨により消火活動は進み、6日も自衛隊などによる空中消火と地上隊による巡視、警戒、残火処理が行われました。

地元の人気ラーメン店が避難住民にラーメンを無償提供するなど、支援の動きもみられました。

市は「復興0日目」とし、鎮火に向けた対策を進めており、ARROWSも復興支援をサポート。

Yahoo!ネット募金、READYFOR、CAMPFIRE、セブンマイルプログラムを通じて緊急支援を呼びかけ、Twitter、Facebook、InstagramなどのSNSでも活動状況を発信しました。

2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災は、5日で丸1週間となり、約2900ヘクタールが消失しました。

大変だったね、本当に。ラーメンの無償提供とか、こういう支援って、本当にありがたいよね。

避難指示の解除と復興への歩み 希望と課題

避難指示解除で何が重要に?避難者の声は?

避難生活支援と安堵の声が重要。

避難指示の解除は喜ばしいですが、復興への道のりはまだ始まったばかりです。

今後の支援が重要になります。

公開日:2025/03/07

✅ 岩手県大船渡市の山火事の被害状況について、雨によって鎮火へ向かい一部地域の避難指示が解除されたものの、約80棟の建物が被害を受け、避難生活の長期化が見込まれる。

✅ 避難指示解除に伴い、避難所の閉鎖や卒業式に向けた準備が進められる一方で、約1000人は引き続き避難所生活を送っており、健康管理や心のケアが必要とされている。

✅ 空飛ぶ捜索医療団゛ARROWS゛は、避難所の環境改善支援を中心に活動し、被災者の声を聞きながら復興支援をサポート。また、Yahoo!ネット募金などによる支援も呼びかけられている。

さらに読む ⇒空飛ぶ捜索医療団゛゛出典/画像元: https://arrows.peace-winds.org/journal/15352/避難指示が解除されたのは、本当に良かったですね。

卒業式に向けての準備が進められるのは、希望の光ですね。

3月7日には、赤崎町宿・後ノ入・大洞・生形・山口・森っこ地域の957人への避難指示が解除され、避難者からは安堵の声が上がりました。

約80棟の建物が被害を受け、避難生活の長期化に伴う支援が今後重要となりました。

卒業式を控えた学校に設置された避難所の閉鎖も進められ、ARROWSのメンバーは高校生ボランティアとともに撤収作業をサポートしました。

大船渡市は、延焼や白煙、ライフラインの復旧状況などを考慮し、慎重に解除を判断する方針を示しました。

避難所では、避難指示解除によって別れを惜しむ高齢者たちの姿も見られました。

ARROWSをはじめとする災害支援団体が連携し、避難所の環境改善や、避難者の細やかなニーズに応える活動を展開しました。

段ボール隊長に任命された家族など、支援活動を通じて様々な出会いが生まれています。

卒業式か。希望の光が見えてきて、ワシも嬉しいよ。でも、避難生活を送っている人たちへの支援は、まだ必要だ。

山火事の教訓と再発防止 未来への提言

山火事拡大の原因は?人為的要因と何?

初期消火の遅れ、乾燥、強風、たき火など。

今回の山林火災の教訓を活かし、再発防止に向けた対策を講じる必要があります。

未来への提言に注目しましょう。

公開日:2025/02/27

✅ 岩手県大船渡市の山林火災は、乾燥注意報が10日間以上継続していることと、2月の降雨量が平年の大幅な下回っていることで燃え広がっている。

✅ 大船渡市周辺では2月に入り山林火災が相次いでおり、以前に発生した火災と今回の火災を合わせると広範囲にわたる被害が出ている。

✅ 過去にも大規模な山林火災が発生しており、国内だけでなく海外でも同様の被害が報告されている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250227/k00/00m/040/305000c専門家の方々の意見は、非常に参考になりますね。

再発防止のためには、私たち一人ひとりの意識改革も必要ですね。

専門家によると、初期消火の遅れと乾燥・強風が被害拡大の要因であると指摘されています。

日本の山火事は、海外と異なり、人為的要因が主な原因であり、特に「たき火」や「火入れ」が頻繁に発生しています。

発生時期は2~5月が多く、乾燥に加え、ハイキングなどレジャー活動も活発になることが背景にあります。

地球温暖化による高熱や乾燥も、山火事の大規模化を助長しています。

山火事を防ぐためには、強風や乾燥下での火気の使用を避け、タバコのポイ捨てなどの行為を控えることが重要です。

政府は激甚災害指定も視野に入れています。

県知事は、応急仮設住宅の提供や進学支援など、被災者の生活再建に向けた補正予算の編成を検討しています。

現在、大船渡市は、赤崎町の大船渡湾側や三陸町越喜来の甫嶺の一部解除を検討しています。

鎮火に向けた対策を進め、早期の復興を目指しています。

山火事って、怖いよねぇ。タバコとか、本当に気をつけないと。もう、二度とこんなことにならないようにしてほしい。

甚大な被害をもたらした山林火災。

初期対応、消火活動、避難生活、そして復興への道のり。

多くの課題を乗り越え、未来へと歩む姿に、希望を感じます。

💡 大船渡市の山林火災は、広範囲な被害と長期化する避難生活をもたらしました。

💡 消火活動の困難さと、住民の心のケアが重要な課題として浮き彫りになりました。

💡 恵みの雨と、関係各所の支援により鎮火へ向かい、復興への歩みが始まりました。