介護と仕事の両立支援:法改正と企業の変化は?(育児・介護休業法、両立支援、中小企業)2025年育児・介護休業法改正と企業の対応

2025年育児・介護休業法改正で、企業は介護離職防止へ!個別周知、雇用環境整備、介護休暇緩和が鍵。名古屋鉄道の事例も参考に、制度利用促進へ。中小企業向け支援策や、仕事と介護の両立支援とは?包括的なサポート体制構築が、人的資本の充実へ繋がる。

💡 2025年の育児・介護休業法改正により、企業は介護離職防止に向けた両立支援制度の強化が求められます。

💡 介護休業制度の詳細と利用方法、対象家族、給付金について解説します。

💡 中小企業における両立支援の課題と対策、経済産業省ガイドラインについて説明します。

まず、法改正のポイントと企業の変化について見ていきましょう。

介護と仕事の両立支援は、現代社会において非常に重要なテーマです。

介護と仕事の両立:法改正と企業の変化

2025年介護離職防止へ!企業は何を徹底?

個別周知・意向確認、環境整備、介護休暇緩和。

従業員の柔軟な働き方を実現するための法改正は、企業の対応を迫っています。

介護離職は企業の損失にも繋がるため、早急な対策が必要です。

公開日:2024/08/30

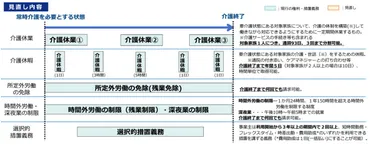

✅ 育児・介護休業法の改正ポイントは3つあり、子の年齢に応じた柔軟な働き方の措置拡充、育児休業取得状況の公表義務拡大と次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための両立支援制度の強化。

✅ 小学校就学前の子どもを養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置を義務化し、所定外労働の制限対象を拡大。また、子の看護休暇の対象を小学校3年生まで拡大するとともに、テレワークの導入を努力義務化。

✅ 育児休業取得状況の公表義務の対象を拡大し、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に育児休業取得状況にかかる数値目標設定を義務付ける。

さらに読む ⇒花見木社労士事務所|静岡の社会保険労務士による助成金相談出典/画像元: https://hanamizuki-sr.com/news/news-3752/育児・介護休業法の改正は、企業にとって大きな変化をもたらしますね。

改正内容をしっかり理解し、適切な対応をすることが重要ですね。

2025年の育児・介護休業法改正により、企業は介護離職防止のための両立支援制度の強化が求められます。

主な改正点として、介護に直面した労働者への個別周知と意向確認の義務化、雇用環境整備の徹底、介護休暇取得要件の緩和が挙げられます。

企業は、介護休業制度や介護両立支援制度の内容、利用意向を面談や書面、オンライン面談等で周知し、40歳に達する前後の労働者に対しても情報提供を行う必要があります。

取得や利用を控えさせるような言動は禁止されます。

また、研修実施、相談体制整備、事例収集・提供、利用促進方針の周知など、介護休業や両立支援制度の円滑な利用を促すための措置を講じる必要があります。

名古屋鉄道は、2025年4月の法改正に合わせて、介護と仕事の両立支援を強化し、介護離職ゼロをKPIに掲げています。

なるほど、法改正で企業も大変だな。でも、介護離職ゼロを目指すなら、しっかりとした両立支援制度は必須だね!

介護休業制度の詳細と利用方法

介護休業、誰が対象?回数や期間は?

対象は家族、3回まで93日まで利用可能。

介護休業制度は、労働者が安心して介護に取り組むための重要な制度です。

今回の記事で、制度の概要と利用方法を詳しく解説します。

✅ 介護休業制度とは、要介護状態にある家族を介護するための休業制度で、雇用保険の被保険者は一定の要件を満たせば介護休業給付金を受け取ることができる。

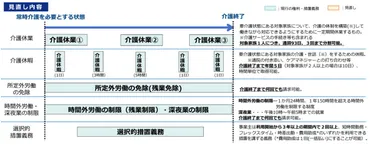

✅ 介護休業の対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫であり、「常時介護を必要とする状態」は介護保険の要介護2以上の状態または特定の状態が継続すると認められる場合。

✅ 介護休業給付金は、休業開始時賃金月額の67%が支給され、介護休業(93日)は分割取得が可能で、介護休暇(年5日)との違いや、2017年からの制度変更点も解説されている。

さらに読む ⇒介護健康福祉のお役立ち通信出典/画像元: https://carenote.jp/kaigokyuugyou/介護休業制度は、多くの人が利用できる可能性があるんですね。

対象家族の範囲が広いことに驚きました。

手続きも確認しておかなければ。

介護休業は、家族を介護する男女労働者が利用できる制度で、パートやアルバイトも一定の条件を満たせば対象となります。

対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

ただし、入社1年未満、雇用期間が93日以内に終了、週の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外となる場合があります。

介護休業は対象家族1人につき3回まで、通算93日まで利用可能です。

休業開始日の2週間前までに事業主に書面で申し出る必要があり、休業終了予定日の2週間前までの申し出で、1回に限り終了予定日の繰り下げが可能です。

介護休業中は、雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす場合、介護休業給付金が支給されます。

活用には、市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーへの相談、介護サービスの手配が必要です。

介護休業制度は、ほんと、ありがたい制度だよね。でも、もっと気軽に相談できる環境が整えば、もっと利用しやすくなるんじゃないかな?

中小企業における両立支援の課題と対策

中小企業が両立支援で成功するために不可欠なことは?

経営者の率先、専門家連携、政策推進、地域連携!

中小企業における両立支援は、大企業とは異なるアプローチが必要です。

経済産業省のガイドラインを参考に、自社に合った対策を検討しましょう。

公開日:2024/06/12

✅ 2030年には約318万人のビジネスケアラーが予測され、仕事と介護の両立困難による経済損失が約8兆円に上ると推計されており、企業における介護両立支援の重要性が増している。

✅ 経済産業省は、全ての企業が取り組むべき3つのステップとして、経営層のコミットメント、従業員の介護状況の実態把握と対応、情報発信をまとめた経営者向けガイドラインを策定した。

✅ ガイドラインは、柔軟な働き方の推進や個別相談機会の確保、コミュニティ形成など、企業の実情に応じた独自の取り組みも推奨しており、従業員のキャリア継続、企業の事業継続、人的資本経営の実現に繋がるとしている。

さらに読む ⇒経済産業省出典/画像元: https://journal.meti.go.jp/p/34093/中小企業における両立支援は、経営者のコミットメントが重要ですね。

地域との連携も、効果的な対策の一つだと思います。

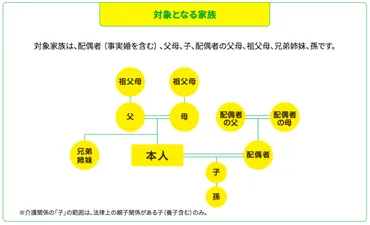

中小企業においては、経済産業省のガイドラインに基づき、大企業とは異なるアプローチで両立支援に取り組む必要があります。

2030年には、家族介護者の約4割が働きながら介護を行い、中小企業における経済損失が深刻化するとの試算があります。

両立支援の実態として、取り組みが進んでいない企業が3割程度存在し、周知徹底や柔軟な勤務制度の導入に留まっている状況が見られます。

中小企業が両立支援を進めるためには、経営者の率先した環境づくり、専門家との連携、中小企業に特化した政策の推進、地域連携による支援体制の構築が重要です。

中小企業は、人手不足で大変なんだから、介護と仕事の両立支援は、もっと手厚くしてあげないとダメだよ!

介護者の実態と支援の重要性

仕事と介護の両立、日本はどうすべき?

実態把握と、企業独自の支援拡充が重要。

名古屋鉄道の取り組みは、介護離職ゼロを目指す企業の良い事例ですね。

企業は、従業員の状況を把握し、個別のニーズに合わせた支援が必要です。

✅ 名古屋鉄道は、2025年4月の育児・介護休業法改正にあわせ、介護離職ゼロを目標に、法定基準を上回る独自の介護支援制度を拡充します。

✅ 従業員の高齢化を背景に、介護と仕事の両立支援を強化し、介護に直面する前段階からの情報提供と実際の介護支援まで一貫したサポート体制を構築します。

✅ 2024年度の介護を事由とした退職者の実態を踏まえ、介護離職ゼロを目指すKPIを設定し、働きやすい職場環境づくりを推進します。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.biglobe.ne.jp/economy/0307/prt_250307_3895937160.html介護と仕事の両立は、本当に難しい問題ですよね。

従業員の個々の状況を把握し、きめ細やかな支援を提供することが重要だと思います。

日本の高齢化が進む中、仕事と介護の両立は重要な課題となっています。

介護休業制度の利用状況は十分に把握されておらず、家族を介護する労働者の実態を正確に捉えることが難しい現状があります。

介護の状況は個々のケースによって異なり、介護負担の程度や関わり方も様々であるため、支援を必要とする労働者を特定することも困難です。

今後は、介護休業制度の利用状況、介護と仕事の両立における課題、企業の支援制度の利用状況などを明らかにし、真に必要とされる支援策を講じることが、仕事と介護の両立を支援する上で不可欠です。

また、名古屋鉄道のように、介護離職ゼロを目指し、法定基準を上回る独自の支援制度を拡充することも重要です。

介護離職ゼロって、素晴らしい目標だね!企業が率先して取り組む姿勢は、他の企業にも良い影響を与えると思うよ。

両立支援のための総合的なアプローチ

介護と仕事の両立、企業は何をすべき?

情報提供、制度構築、地域連携で包括的に支援。

企業は、法改正への対応だけでなく、従業員が安心して働ける環境を整えることが重要です。

包括的なサポート体制の構築が求められます。

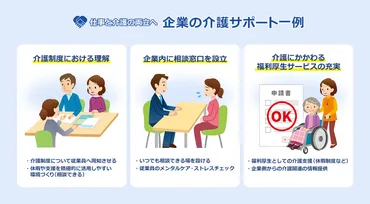

✅ 企業は、従業員の介護と仕事の両立を支援するため、従業員の現状把握、就業規定の見直し、在宅勤務の導入などの取り組みを行う必要がある。

✅ 介護離職者の復職支援として、再雇用支援などの働きかけも有効であり、介護に関する制度を従業員に周知し、利用しやすい環境を整えることが重要である。

✅ 企業内に相談窓口を設置し、メンタルヘルスケアの手段を設けることで、従業員の孤独感を軽減し、介護による離職を防ぐことができる。

さらに読む ⇒防犯とセキュリティの会社 (アルソック)出典/画像元: https://www.alsok.co.jp/corporate/recommend/work-care-balance-2.html介護と仕事の両立支援は、企業、労働者、そして地域社会全体で取り組むべき課題ですね。

一人で抱え込まず、積極的に支援を活用することが重要です。

介護と仕事の両立を支援するためには、企業は法改正への対応だけでなく、従業員のニーズに応じた包括的なサポート体制を構築することが重要です。

これは、介護に関する情報提供から、実際の介護支援までを網羅するものです。

介護休業制度の活用、企業による制度設計、地域連携による支援体制の構築、そして労働者自身が積極的に制度やサービスを利用し、一人で抱え込まないことが重要です。

これらの取り組みを通じて、誰もが働きやすい職場環境を整備し、人的資本の充実を目指す必要があります。

社員が安心して働ける環境作りは、企業の責任だよね。介護の問題は、誰にでも起こりうる問題だから、企業はもっと積極的に取り組むべきだよ。

本日の記事では、介護と仕事の両立支援について、法改正や企業の取り組みを解説しました。

誰もが安心して働ける社会を目指しましょう。

💡 2025年の育児・介護休業法改正により、企業は介護離職防止のための両立支援制度の強化が求められます。

💡 介護休業制度は、要介護状態にある家族を介護するための休業制度であり、給付金も支給されます。

💡 中小企業における両立支援は、経営者のコミットメントや地域連携が重要です。