南海トラフ地震の巨大避難、その対策と課題とは?南海トラフ地震事前避難、住民67万人超が対象に

南海トラフ地震警戒で、67万人超が事前避難へ。未曾有の規模に、東日本大震災の教訓活かし、避難経路確保や備蓄など対策急務!政府・自治体・住民の連携がカギ。内閣府の積極的な支援と、迅速な情報共有が求められる。

💡 南海トラフ地震の臨時情報と大規模避難の可能性について解説します。

💡 東日本大震災の教訓から学ぶ、大規模避難への備えについて詳しく説明します。

💡 内閣府の役割と課題、そして未来への展望について考察を深めます。

それでは、南海トラフ地震の脅威と大規模避難について、詳しく見ていきましょう。

南海トラフ地震の脅威:前例のない大規模避難

南海トラフ巨大地震で、事前避難対象者は何人?

67万人超の見込み。前例のない規模。

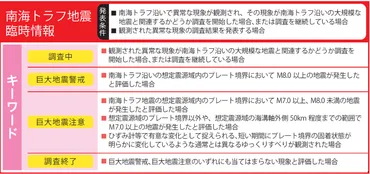

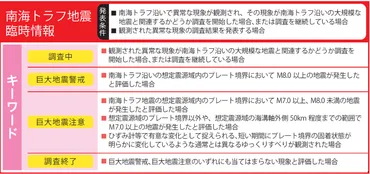

南海トラフ地震に関する臨時情報が発表され、大規模地震の可能性が高まっています。

今回は、前例のない大規模避難について詳しく解説します。

✅ 8月8日に発生した日向灘を震源とする地震を受け発表された南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)は、地震発生から1週間経過したため、8月15日17時に終了しました。

✅ 臨時情報発表中は、南海トラフ地震の想定震源域で大規模地震の発生可能性が高まっていると評価され、政府から特別な注意喚起が行われていましたが、事前の避難は伴いませんでした。

✅ 臨時情報は終了しましたが、大規模地震はいつ発生してもおかしくないため、引き続き日頃からの地震への備え(避難経路の確認、非常用持ち出し品の準備など)を継続することが重要です。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/somu/kiki/bousai_jouhou/8549.html政府は、関東から九州にかけての沿岸139市町村に津波からの避難を呼びかける方針です。

これは前例のない規模であり、東日本大震災や阪神・淡路大震災を上回る可能性があります。

南海トラフ地震の発生が迫る中、政府は「巨大地震警戒」が発令された際に、関東から九州にかけての沿岸139市町村に対し、津波からの避難を呼びかける方針です。

朝日新聞の独自調査によると、この事前避難を求める住民は67万人を超えると推計されており、東日本大震災や阪神・淡路大震災を上回る、前例のない規模の避難となる見込みです。

政府は対象住民の正確な数を把握することを自治体に委ねており、アンケート調査では、各自治体で人口把握の状況にばらつきが見られます。

また、未回答の自治体も存在するため、避難対象者はさらに増える可能性があります。

うーん、避難対象者が67万人超ってのは、確かにとんでもない規模だな。政府は、もっと正確な人数を把握して、迅速な対応ができるようにしないと、ミリオネアの俺だって不安になるよ。

東日本大震災の教訓:大規模避難への備え

大規模避難で最も重要な対策は?

事前の避難、避難経路、備蓄です。

東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模避難への対策を講じる必要性についてお話します。

避難所の環境改善や、早期の簡易ベッドの配備が急務です。

✅ 台風19号の被災地では、高齢者の避難所生活において、床での雑魚寝やトイレの不足、プライバシーの欠如といった問題が顕著になり、避難所環境の改善が急務となっている。

✅ 避難所では、段ボールベッドの配置が遅れるなど、設備や対応の遅れが指摘されており、専門家はベッドの使用率が低いとエコノミークラス症候群などの健康被害のリスクが高まると警鐘を鳴らしている。

✅ 専門家は、欧米では3日以内にベッドを避難所に導入することが標準であることなどを踏まえ、自治体と段ボール会社などが連携して、避難所における簡易ベッドの早期配備を推進する必要性を訴えている。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/feature/1487/事前の避難は重要ですが、避難所の確保や食料の備蓄など、多岐にわたる対策が必要です。

東日本大震災の教訓を活かして、揺るぎない対策を講じることが重要です。

今回の大規模避難は、東日本大震災の教訓を踏まえた対策が不可欠となります。

事前避難という画期的な取り組みは、住民の安全を守る上で非常に重要ですが、その実現には、避難所の確保だけでなく、避難経路の確保、食料や水、医薬品の備蓄など、多岐にわたる対策が求められます。

東日本大震災の経験から得られた教訓を活かし、揺るぎない対策を講じることが重要です。

避難所での生活環境の改善は、ほんっと大事だよね。プライバシーの確保とか、健康面への配慮も必要だべさ。自治体と企業が協力して、もっと良い避難所を作ってほしいもんね。

内閣府の役割と課題

事前避難、内閣府はどう動くべき?

自治体支援と情報共有を強化すべき。

内閣府の役割と課題について、宮崎県沖の地震を例に挙げながら解説します。

事前避難態勢の課題と、今後の対策について深掘りしていきます。

公開日:2024/10/08

✅ 宮崎県沖の地震で、南海トラフ地震の対策推進地域に初めて臨時情報が出され、事前避難態勢の課題が浮き彫りになった。

✅ 日南市は南海トラフ地震の「特別強化地域」であり、最大14メートルの津波が予想される中、臨時情報に基づき27カ所の避難所を開設したが、実際の避難者は少なかった。

✅ 今回の地震は事前避難を求めるものではなく、事なきを得たものの、巨大地震への備えを再確認する必要がある。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240907/k00/00m/040/200000c内閣府は、各自治体の状況を詳細に把握し、必要に応じて支援を行うべきです。

政府全体としての連携と、迅速な情報共有が不可欠です。

内閣府は事前避難に関する指針を示していますが、対象住民数の把握は自治体に委ねられています。

この点について、内閣府は各自治体の状況をより詳細に把握し、必要に応じて支援を行うべきです。

今回の大規模避難は、政府全体としての連携と、迅速な情報共有が不可欠となるため、内閣府は中心的な役割を果たすことが期待されます。

ほんと、内閣府にもっと頑張ってほしいわ。避難場所とか、食料とか、情報とか、ちゃんと整えてくれないと、私たち住民は不安になる一方よ。

未来への展望と課題

南海トラフ地震:巨大避難を成功させる鍵は?

官民一体の協力と迅速な対応!

未来への展望と課題について、和歌山県の取り組みを例に挙げながら解説します。

日頃からの備えの大切さについて、改めて考えていきましょう。

公開日:2024/03/11

✅ 気象庁は、南海トラフ巨大地震が今後30年以内に70%~80%の確率で発生すると評価しており、和歌山県は津波や建物被害など、甚大な被害を受ける可能性がある。

✅ 和歌山県は、ハザードマップの確認、避難情報の取得、非常持ち出し袋の準備など、津波からの避難対策を推進しており、個人の日頃からの備えが重要であると呼びかけている。

✅ 記事は、和歌山県が南海トラフ地震に備えて実施している取り組みを紹介し、防災意識を高めて命を守ることの重要性を強調している。

さらに読む ⇒わかやま宝地図出典/画像元: https://cazoquest.com/big-earthquake/この前例のない取り組みを成功させるためには、政府、自治体、そして住民一人ひとりが協力することが重要です。

課題は多いですが、未来の命を守るために、着実に対応していく必要があります。

南海トラフ地震の「巨大地震警戒」発令時の大規模避難は、日本の災害対策における新たな試みです。

この前例のない取り組みを成功させるためには、政府、自治体、そして住民一人ひとりが、それぞれの役割を認識し、協力していくことが重要です。

避難計画の策定、防災訓練の実施、情報伝達体制の強化など、課題は山積みですが、未来の命を守るために、着実に、そして迅速に対応していく必要があります。

災害復興を専門とする記者が執筆した記事は、この問題への警鐘を鳴らし、今後の対策の重要性を示しています。

大規模避難は、日本の災害対策にとって大きな転換点になるね。事前避難のノウハウをもっと蓄積して、世界に発信できるレベルに持っていけたら、もっと評価されるんじゃないかな。

南海トラフ地震の大規模避難は、多くの課題を抱えつつも、未来の命を守るために重要な取り組みです。

私たち一人ひとりが、日頃からの備えを怠らないようにしましょう。

💡 南海トラフ地震の事前避難は、日本における災害対策の新たな試みです。

💡 東日本大震災の教訓を活かし、避難所の環境改善や物資の備蓄が重要です。

💡 政府、自治体、住民が連携し、日頃からの備えを強化することが、未来の命を守る鍵となります。