福島第一原発廃炉への挑戦:燃料デブリ取り出しの現状と課題とは?福島第一原発 廃炉への道:燃料デブリ取り出し、技術的課題と今後の展望

福島第一原発事故から14年。廃炉は長期戦!燃料デブリ取り出しは難航中、試験成功も課題山積。ロボット技術駆使も、デブリ全量回収は未達。2051年廃炉完了に向け、技術革新と国際協力がカギ。石棺方式も選択肢に?未来への課題も。

💡 福島第一原発事故から14年、廃炉作業は長期的な挑戦。

💡 燃料デブリ取り出しは最難関で、技術的な課題が多い。

💡 政府と東京電力は廃炉ロードマップを策定し、技術革新と国際協力を目指している。

それでは、福島第一原発の廃炉作業について、具体的な内容を見ていきましょう。

廃炉への道のり:事故から14年、そしてデブリ取り出しの挑戦

福島第一原発、デブリ取り出しの進捗は?

2号機で約0.7グラムのデブリ回収に成功。

2011年の事故から14年が経過し、廃炉作業は長期にわたる挑戦となっています。

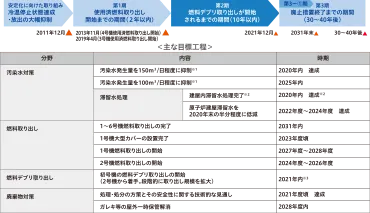

政府と東京電力は、廃炉の中長期ロードマップを策定し、汚染水対策、燃料取り出し、燃料デブリ取り出し、廃棄物対策、研究開発の5つの柱を掲げています。

公開日:2024/12/07

✅ 東京電力は、福島第一原発2号機の燃料デブリの試験取り出しで、事故後初めて試料の回収に成功した。

✅ 回収量は数グラムとわずかだが、最長40年続く廃炉作業において、最難関とされるデブリ回収の第一歩となった。

✅ デブリは1~3号機に計880トン存在し、今回の試験では釣りざお式の取り出し装置を使用した。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241106/k00/00m/040/269000c燃料デブリの試験的取り出し成功は第一歩ですが、ごく一部の回収に留まっています。

今後の廃炉作業の進展が期待されますね。

2011年の東日本大震災による福島第一原発事故から14年が経過し、廃炉作業は長期にわたる挑戦となっています。

政府と東京電力は、廃炉の中長期ロードマップを策定し、汚染水対策、燃料取り出し、燃料デブリ取り出し、廃棄物対策、研究開発の5つの柱を掲げています。

特に最大の課題は、溶融した核燃料「燃料デブリ」の取り出しです。

2024年11月には、2号機において試験的なデブリ取り出しが実施され、約0.7グラムのデブリ回収に成功しました。

これは、全長22メートルの特殊な装置を使用し、遠隔操作とロボット技術を駆使した成果です。

大変興味深いお話ですね。ミリオネアを目指す私としては、この廃炉ビジネスの今後の動向にも注目したいと思います。

技術的な課題とデブリの現状

廃炉作業、遅延の原因は?デブリの何が課題?

デブリの把握困難と作業員の安全確保。

燃料デブリの試験的取り出しには、三菱重工業が開発したロボットアームが使用されます。

このロボットアームは、狭い空間での作業を可能にするために、高度な技術が用いられています。

✅ 福島第一原発の廃炉作業において、最難関とされる燃料デブリの試験的取り出しが2号機で計画されており、三菱重工業が英国の企業と共同で開発したロボットアームが使用される。

✅ ロボットアームは、直径約60cmの狭い貫通部を通るために細く設計され、先端には双腕マニピュレータが取り付けられ、ウォータージェットツールや各種センサーなどを付け替えて使用する。

✅ JAEA楢葉遠隔技術開発センターの実寸大模型で、ロボットアームの挙動や位置情報の精度を検証し、VR技術などを活用して遠隔操作を行うことで、燃料デブリの取り出しを目指す。

さらに読む ⇒エネルギー視点で未来を考えるメディアページ出典/画像元: https://emira-t.jp/topics/21129/まだまだ課題が多いですが、ロボット技術の進化が、廃炉作業を大きく前進させる可能性を感じます。

しかし、取り出したデブリ量は約880トンと推定されるデブリ全体から見ればごく一部に過ぎず、廃炉作業の進捗は遅々としています。

今回の試験的取り出しは3年の遅れが生じており、デブリの分布や状態の正確な把握が困難であることから、作業員の安全確保と適切な方法の選定が課題となっています。

デブリの状況把握のため、コンピュータ解析、ロボット調査、宇宙線透視などの技術が用いられています。

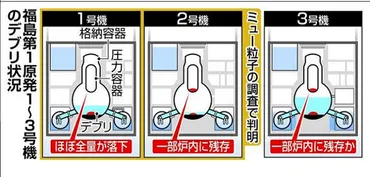

1号機では燃料がほとんどない一方、2・3号機では底部にデブリが残る可能性が判明しています。

取り出したデブリは分析され、化学的性質の解明や再臨界防止技術の開発が進められています。

デブリの分布や状態の正確な把握が難しいってのは、ちょっと心配だね。でも、いろいろな技術を使って調査してるのは頼もしいな。

廃炉ロードマップと汚染水対策

廃炉の燃料取り出し、いつから?

2024年から2028年度にかけて開始

廃炉作業は、国、企業、研究機関などが連携して進められています。

燃料デブリの取り出しに向けて、ロボット等で建屋内の除染や格納容器の破損状況の確認が行われています。

✅ 福島第一原子力発電所では、溶けた燃料「燃料デブリ」の取り出しと原子炉建屋の解体・撤去が進められており、国、技術戦略を策定する機関、企業、研究機関などが連携して「総力結集体制」で廃炉を進めている。

✅ 燃料デブリ取り出しに向け、ロボット等で原子炉建屋内の除染や格納容器の破損状況の確認が行われ、2号機からの取り出しを目標に準備が進められている。取り出した燃料デブリは発電所構内の保管設備で保管される。

✅ 各号機の状況として、1~4号機は廃止措置中であり、2号機は燃料取り出し用構台を建設して燃料搬出、3号機と4号機は使用済燃料の燃料取り出しを完了。5、6号機は研究開発に活用を検討している。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.jaero.or.jp/sogo/detail/cat-06-02.html廃炉作業はロードマップに基づき進められ、進捗に合わせて見直しが行われています。

目標達成に向けて、関係各所の連携が重要ですね。

廃炉作業は、ロードマップに基づき進められ、進捗に合わせて継続的に見直しが行われています。

燃料取り出しに関しては、1~6号機の燃料取り出し完了を2031年内、1号機大型カバー設置を2025年夏頃、1号機燃料取り出し開始を2027-2028年度、2号機燃料取り出し開始を2024-2026年度を目標としています。

汚染水対策では、汚染水発生量の抑制が目標とされており、2025年内には100m3/日以下への抑制を目指しています。

また、建屋内滞留水の処理も進められています。

本当に大変な作業だと思うけど、着実に進んでるみたいで安心したわ。今後のロードマップも楽しみね。

石棺方式の議論と廃炉作業の進捗

デブリ取り出し、石棺方式が現実的?その理由は?

技術的限界、処分問題、次世代への負の遺産。

東京電力は、燃料デブリを取り出す方針を明確にしました。

これは、石棺方式を採用せず、デブリの取り出しを重視する姿勢を示しています。

公開日:2016/07/21

✅ 東京電力福島第一原発の廃炉戦略において、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、燃料デブリを建屋で覆う「石棺」の文言を削除した修正版を公表しました。

✅ 修正版では、燃料デブリを取り出さない長期的な放置は安全管理が困難であるとしており、デブリの取り出しを強調しています。

✅ 福島県や関係市町村からの反発を受けての修正であり、石棺方式の採用を改めて否定し、デブリを取り出す方針を明確にしました。

さらに読む ⇒一般社団法人環境金融研究機構出典/画像元: https://rief-jp.org/ct13/63100石棺方式に関する議論は、技術的な課題や将来への影響など、様々な側面から検討されるべきでしょう。

廃炉作業の長期化や技術的困難さから、ネット上では、デブリを全て取り出すのではなく、石棺方式を採用すべきだという意見も多く見られます。

地下水流出などの懸念はあるものの、技術的な限界を考慮し、石棺方式を現実的な選択肢とする意見も存在します。

また、取り出したデブリの処分問題や、次世代への負の遺産となることへの懸念も、石棺方式を支持する理由となっています。

現在、廃炉作業は、汚染水対策の強化、燃料取り出しの加速、燃料デブリ取り出し技術の開発、労働環境改善、廃棄物対策の推進、そして遠隔ロボットや研究開発の活用を通じて、安全かつ着実に進められています。

石棺方式については、長期的な視点でのコストやリスクも考慮する必要があるでしょう。株主としても、安全で効率的な廃炉作業を期待しています。

今後の展望:技術革新と国際協力

2051年廃炉目標、デブリ取り出し遅延の影響は?

目標達成に影響、技術革新と国際協力が重要。

2号機での燃料デブリ取り出し試験が予定されており、安全を最優先に廃炉作業が進められています。

ロボット技術や国際協力の重要性が増しています。

公開日:2023/12/12

✅ 東京電力福島第一原子力発電所では、2023年度後半に2号機での燃料デブリ取り出し試験が予定されており、安全を最優先にしながら廃炉作業が進められている。

✅ 1号機では、原子炉格納容器内部の調査が進み、燃料デブリの取り出しに向けた計画策定のための環境が整いつつある。地元出身の技術者も加わり、ロボット技術を活用した調査や高線量エリアでの作業改善が行われている。

✅ 廃炉現場では、地元企業の活躍が目立つようになっており、国や県は大手企業との協業を後押ししている。東電は地元企業とのマッチング事業も展開し、廃炉関連ビジネスへの参入を支援している。

さらに読む ⇒経済産業省出典/画像元: https://journal.meti.go.jp/p/30852/燃料デブリの取り出しは、廃炉完了への重要なステップです。

技術革新と国際協力を通して、安全に進めてほしいですね。

燃料デブリ取り出しは、2号機から着手され、2024年9月10日にテレスコ式装置による試験的取り出し作業が開始されました。

政府と東京電力は2051年までの廃炉完了を目標としており、デブリ取り出しの遅延がその目標達成に影響を与える可能性があります。

今後は、デブリの安全な取り扱いと安定化技術の開発が加速し、ロボット技術や遠隔操作技術などの技術革新、国際的な協力が不可欠となります。

長期的な視点と技術開発の加速、国際協力を通じて、安全かつ確実な廃炉作業を進めていくことが重要です。

2051年までの廃炉完了が目標か。長い道のりだけど、技術革新と国際協力で、なんとか成功させてほしいもんだね。

本日は、福島第一原発の廃炉について、現状と課題を解説しました。

技術的な困難さもありますが、関係者の努力と技術革新によって、着実に前進していくことを期待しています。

💡 燃料デブリ取り出しは、廃炉作業の最難関。

💡 技術革新と国際協力が、廃炉成功の鍵。

💡 安全な廃炉のために、長期的な視点と地道な努力が必要。