東海道新幹線 雪対策:関ケ原の雪との戦いと最新技術?新幹線、雪との闘い!雪害対策の歴史と未来とは!?

東海道新幹線の雪遅延、その背景には地理的要因と技術革新が。積雪地帯での対策、速度規制、スプリンクラー、ブラシ車…JR東海の取り組みを解説。他新幹線との違いや、利用者が知っておくべき情報も。冬の移動に役立つ情報が満載!

💡 東海道新幹線の雪害対策の歴史と現状を解説。関ケ原の雪がもたらす影響や、雪対策の課題を紹介します。

💡 最新の雪対策技術として導入された、新型スプリンクラー「エゼクタノズル・スプリンクラー」について解説。その効果と今後の展望に迫ります。

💡 利用者が冬季の東海道新幹線を利用する際に、雪による影響を最小限に抑えるための注意点や情報収集の方法について解説します。

それでは、東海道新幹線が直面した雪の問題と、それに対する様々な対策について、詳しく見ていきましょう。

関ケ原の雪と新幹線の苦悩

新幹線遅延の原因は?関ケ原の雪問題とは?

関ケ原の積雪と、開業当初の対策不足。

東海道新幹線は、開業当初、雪害に対する対策が不十分でした。

関ケ原付近の積雪は、新幹線の運行に深刻な影響を与えていました。

✅ 東海道新幹線は、開業当初は米原・関ヶ原地区の雪による影響を想定していなかった。

✅ 開業後に雪による車両への付着や氷塊の落下による被害が発覚し、速度規制を行うようになった。

✅ 新型除雪車「ブラシ車」の導入など、現在も雪対策が強化されている。

さらに読む ⇒乗りものニュース出典/画像元: https://trafficnews.jp/post/48453なるほど。

開業当初は、まさか雪がここまで影響するとは、誰も思っていなかったのでしょうね。

現在でも、雪対策は大きな課題なのですね。

東海道新幹線が雪で遅延する背景には、地理的要因があります。

岐阜県関ケ原付近は積雪量が多く、過去には91センチを記録したこともあります。

関ケ原は、東海道新幹線の開業当初、雪害への対策が十分に講じられていませんでした。

このため、雪の影響を受けやすい地域として知られています。

うーん、雪害対策ってのは、費用対効果が難しいんだよな。でも、新幹線が止まると、経済損失もデカいから、しっかり対策しないと。

雪害との戦いの始まり

新幹線の雪害、最初の問題は?

氷塊落下によるバラスト損傷。

東海道新幹線は、雪の影響で速度を落としたり、運休したりすることもあります。

雪による事故を防ぐために、様々な対策が取られています。

✅ 東海道新幹線は、雪の影響で三河安城-新大阪間、三原-小倉間で速度を落として運転しており、山形新幹線は福島-新庄間で午前中の運転を見合わせている。北陸新幹線や上越新幹線にも遅れが出ている。

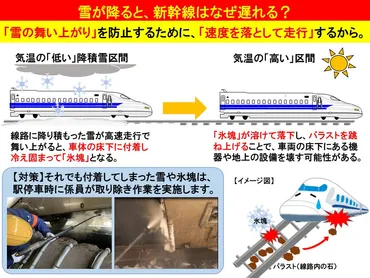

✅ 東海道新幹線が雪で速度を落とすのは、雪の舞い上がりを防ぎ、車体に付着した雪が溶けて落下し、車両や設備を壊す可能性を避けるため。

✅ 気象庁は、2月9日にかけて日本付近で強い冬型の気圧配置が続くと予想しており、大雪や暴風雪に警戒が必要。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15579603新幹線が高速で走るからこそ、雪の影響も大きくなるんですね。

速度を落とすことで安全を確保する、という判断は重要ですね。

東海道新幹線の雪害は、1965年1月に初めて深刻な問題として認識されました。

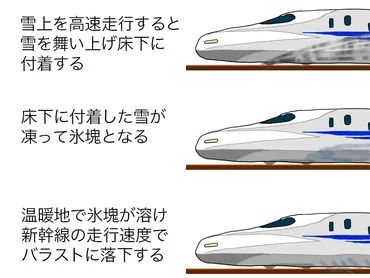

高速走行する新幹線が巻き上げる雪が車体に付着し、氷塊となって落下、バラストを損傷させる事態が発生したのです。

この問題を解決するため、JR東海は雪対策を実施することになりました。

具体的には、降雪時には速度を落として運行する対策がとられました。

新幹線は高速で走行するため、雪が舞い上がりやすいため、速度を落とすことで雪の巻き上げを抑制し、車両への雪の付着を減らしています。

これにより、氷の落下によるバラストとの衝突を防ぎ、車両機器の故障を防いでいます。

雪の中の運行って、大変だよねぇ。でも、新幹線が止まると、ほんと不便だもんね。JRも大変だけど、頑張ってほしいね。

最新技術を駆使した雪対策

JR東海の雪対策、最新技術は何?

エゼクタノズル・スプリンクラーと新型ブラシ車!

JR東海は、最新技術を駆使して、雪対策の強化に取り組んでいます。

新型スプリンクラーの導入は、その一環と言えるでしょう。

公開日:2020/12/09

✅ JR東海は東海道新幹線で、列車風による雪の舞い上がりを防ぐため、新型スプリンクラー「エゼクタノズル・スプリンクラー」の試行を開始。

✅ このスプリンクラーは、水の粒を小型化し、雪の表面全体を濡らすことで雪の列車への付着を防ぎ、従来のスプリンクラーよりも節水効果も期待できる。

✅ 試行期間は2020年12月から2021年3月まで、滋賀県米原市北方で実施され、既存の除雪対策と合わせて効果を検証する。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1294155.htmlスプリンクラーで雪の舞い上がりを抑えるなんて、すごい技術!水で雪の重さを増やすって、発想が面白いわね。

JR東海は、雪対策として様々な技術を導入しています。

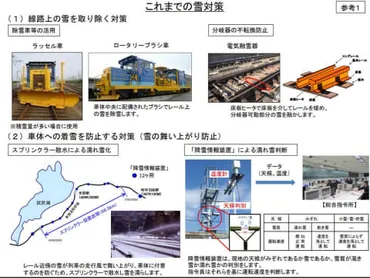

雪の巻き上げを抑制するため、線路脇にはスプリンクラーが設置されており、軽い雪に水分を含ませて重い雪に変えることで対応しています。

また、2020年から2021年にかけては、新型スプリンクラー「エゼクタノズル・スプリンクラー」による散水の試行が滋賀県米原市で行われました。

このスプリンクラーは、水の粒を小さくすることで、氷点下の状況でも雪の表面全体を濡らし、雪の舞い上がりを抑制する革新的な技術です。

さらに、新型のブラシ車も導入し、物理的な雪の除去も行っています。

あら、スプリンクラーで雪対策なんて、面白いわね!技術の進歩ってすごいわね、ほんと。

東海道新幹線から学ぶ雪対策

東海道新幹線の教訓から生まれた雪対策とは?

スラブ軌道と融雪設備の導入。

東海道新幹線の雪対策は、他の新幹線にも活かされています。

スラブ軌道の採用など、雪の影響を受けにくい設計がされています。

✅ 東海道新幹線が雪で遅れるのは、積雪による走行への影響ではなく、高速走行時の雪の舞い上がりと、それが溶けて落下しバラストが跳ね上がることによる車両の損傷を防ぐため。

✅ 関ヶ原付近ではスプリンクラーによる散水を行い、雪を湿らせることで舞い上がりを軽減する対策を取っている。

✅ 雪の量が多い場合はロータリーブラシ式除雪車による除雪も行われる。

さらに読む ⇒くりこうのホームページ出典/画像元: https://kurikou.sakura.ne.jp/railway/trivia/sharyo-4.html東海道新幹線の経験が、他の新幹線の設計にも活かされているんですね。

雪対策への取り組みは、今後も進化していくでしょうね。

東海道新幹線と他の新幹線の雪対策の違いや教訓も存在します。

東海道新幹線の教訓を生かし、東北・北海道、上越、北陸新幹線では、バラスト軌道ではなくスラブ軌道を採用し、雪への対策を講じています。

これらの新幹線では、融雪設備なども整備されており、東海道新幹線よりも雪の影響を受けにくい設計となっています。

加えて、雪による遅延だけでなく、強風や豪雨、自然災害など、雪以外の要因でも運行に支障をきたすことがあります。

ま、東海道新幹線は、ある意味実験台だったってことだな。色々試して、ノウハウを蓄積したってことだ。さすが、JRだね。

利用者ができること

冬の新幹線、雪で遅延?どうすれば?

天気予報と運行情報を確認!

利用者は、最新の気象情報や運行情報を確認し、遅延や運休に備えることが重要です。

柔軟な対応が求められます。

✅ 1945年4月28日、東京の西の空でB-29が体当たりされ墜落。

✅ 墜落現場では、アメリカ兵の遺体に対し村人たちが罵倒する中、一人の女性が「やめなさい!」と叫び、立ちはだかった。

✅ この記事は事件の背景や女性の行動を詳細に描写し、前編・後編と続く連載の最終部分にあたる。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1656434事前に情報収集しておくことで、万が一の事態にも落ち着いて対応できますね。

冬季の新幹線利用は、事前の準備が大切です。

冬季の東海道新幹線利用においては、雪による影響を事前に把握することが重要です。

大雪や強風などの悪天候時には運行遅延や間引き運転が発生する可能性があります。

最新の天気予報や運行情報を確認し、柔軟な対応を心がけることが求められます。

JR東海は様々な雪対策を講じていますが、利用者は常に最新の情報に注意し、冬季の移動計画を立てる必要があります。

事前に運行情報とか、ちゃんと確認しとかないと、飛行機とかみたいに、大変なことになるべさ!

本日は、東海道新幹線の雪対策についてご紹介しました。

最新技術と、利用者の協力が、安全な運行には不可欠ですね。

💡 東海道新幹線の雪害対策は、技術革新と経験の積み重ねによって進化している。

💡 最新技術の導入に加え、利用者の情報収集と柔軟な対応が、雪の影響を最小限に抑える鍵となる。

💡 東海道新幹線の雪対策は、安全な運行を支え、利用者の利便性を向上させるために不可欠である。