農林中金の巨額損失!JAグループの未来は?農林中金の赤字とは!?

農林中金が巨額損失!外債投資の失敗で1兆5000億円赤字!農業への影響は?JAグループの政治力と資金力、そして金融庁の責任とは?

💡 農林中央金庫は、米金利高止まりによる外債価格下落で巨額の損失が発生し、2025年3月期は1兆5000億円の赤字の見通しです。

💡 農林中金の赤字は、JAグループ全体に大きな影響を与える可能性があります。

💡 農林中金の経営状況は、日本の農業の将来にも影響を与える重要な問題です。

それでは、農林中金の巨額損失と、JAグループの現状について詳しく見ていきましょう。

農林中金の赤字とJAグループの政治力・資金力

農林中金が簡単にJA農協から資金を調達できる理由は?

JAグループの政治力と資金力

農林中金の赤字は、JAグループの資金力と政治力の源泉である戦前からの歴史に深く関係しているんですね。

✅ 農林中央金庫は、米金利高止まりによる外債価格下落で、2025年3月に5000億円の赤字が見込まれ、傘下のJA農協から1兆2000億円の資本増強を受ける予定だったが、最終赤字は1兆5000億円規模に拡大する可能性があると報じられている。

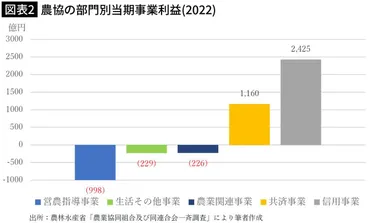

✅ 農林中金は、全国の農協が集めた60兆円を超える資金を預かり、毎年3000億円ほどの運用益を還元している。この赤字により、農協は倒産・崩壊の危機に直面する可能性がある。

✅ 農林中金は、戦前の産業組合中央金庫を起源とし、政府系金融機関として誕生した。農業経済の安定化を目的として設立され、政府の出資金を利用して農家に低利で融資を行ってきた。その過程で、農協が政治力と資金力を蓄積し、現代の農協の基盤を形成してきた。

さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/president_83362/農林中金の赤字は、JAグループの資金力と政治力の根底にある歴史を考えると、深刻な問題だと感じます。

農林中央金庫(農林中金)は、JAグループの中央機関として、全国のJA農協から集めた資金を運用し、農業の金融活動を支えています。

しかし、近年、米金利高止まりによる外債価格下落の影響で、巨額の損失が発生し、今期最終赤字は1兆5000億円規模に拡大する見通しとなりました。

農林中金が、なぜ簡単にJA農協から資金を調達できるのか、その背景には、戦前から続くJAグループの政治力と資金力があります。

戦前、農業には農会と産業組合という組織がありました。

農会は地主階級の利益を代弁し、農業政策に影響力を持つ政治組織でした。

一方、産業組合は、組合員のための購買、販売、融資事業を行う経済組織でした。

昭和恐慌時には、産業組合は政府から支援を受け、全農家の加入と経済・信用事業の兼務を義務付けられました。

この時の政府支援が、農林中金の誕生に繋がります。

戦後、GHQはJAグループの完全解体を目指しましたが、食糧難と農村の安定のために、JAグループは存続することになりました。

その過程で、農会と産業組合は統合し、現在のようなJAグループが形成されました。

JAグループは、農会時代の政治力と産業組合時代の資金力を受け継いでおり、政界と経済界に強い影響力を持つ組織となりました。

そのため、農林中金は、JA農協から容易に資金を調達することが可能なのです。

今回の農林中金の赤字は、農業に大きな影響を与える可能性があります。

農林中金は、JA農協に多額の資金を貸し付けていますが、赤字によって経営が圧迫されれば、農協への融資が制限される可能性があります。

その結果、農家の経営が逼迫し、農業が衰退する恐れがあります。

農林中金の赤字問題は、JAグループの政治力と資金力、そして農業への影響という大きな課題を浮き彫りにしています。

なるほど、あの農協が戦前からあんなに力を持ってたなんて知らなかったぜ!

農林中金の100年と日本の食料安全保障

農林中央金庫の100年の進化で、最も重要な変化は?

食と農のサステナビリティへの貢献

日本の食料自給率の低さは、深刻な問題ですね。

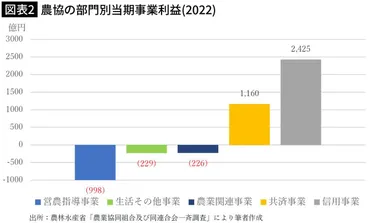

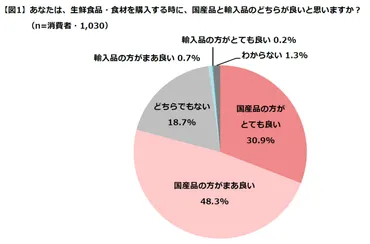

✅ 農林中央金庫が実施した「日本の農業の持続可能性に関する意識調査」では、消費者の約8割が国産食品・食材の購入意向を持つ一方で、国産食品・食材の安定供給に不安を感じているのは5人に1人と、課題認識と将来への不安にギャップが見られました。

✅ 生産者の6割以上が農業経営の継続に課題を抱えており、人材不足や販売価格の安さが課題として挙げられました。

✅ 消費者と生産者ともに、農業の魅力を高めるためには賃金の上昇が重要であるという認識があり、次世代に農業を勧めたいと考える人はわずか2割にとどまりました。

さらに読む ⇒プレスリリース配信サービス | 共同通信PRワイヤー出典/画像元: https://kyodonewsprwire.jp/release/202403268529消費者の意識調査の結果、国産食品・食材の安定供給への不安を感じている人が多いというのは、少し怖いですね。

農林中央金庫は、創立100年を迎え、時代とともに事業形態も変化してきた。

当初は農村への資金供給が目的であったが、農村経済が豊かになるにつれて、余裕資金の運用や会員の経営指導へと役割を広げてきた。

近年は、食と農のサステナビリティが重要課題となり、農林中央金庫は原点回帰しつつ、新たな章を迎えている。

日本の食料自給率は38%と低い。

食料安全保障は国力の基盤であり、食料・農業・農村基本法の改正では、国内農業の供給力強化、備蓄体制の充実、海外との通商政策など、多角的な取り組みが求められる。

世界情勢は、旧来の秩序から新たな秩序へ移行しつつあり、気候変動や感染症などの課題も深刻化している。

日本は、人口減少による国力低下や、投資におけるリターンの低迷など、課題を抱えている。

このような状況下で、農林中央金庫は食料・農業・農村の持続可能性に貢献し、日本の国力維持、国民の安全保障に貢献していくことが重要となる。

食料安全保障って、やっぱり大事なんだな。

農林中金の100周年と今後の展望

農林中金は、農業の未来をどう見ていますか?

持続可能な農業支援

農林中央金庫は、設立100周年を迎え、新たな章をスタートしたんですね。

✅ 農林中央金庫は設立100周年を迎え、農業の持続性に向けた金融支援を強化し、国民への食料供給を安定させると表明した。

✅ 2023年4~9月期の連結決算は、純利益が前年同期比15%減の1443億円となった。外貨調達コストの増加が影響し、有価証券評価損が大幅に膨らんだ。しかし、自己資本比率は14.02%で健全性を維持している。

✅ 円安の影響でローン担保証券(CLO)保有残高が増加した。日銀の金融政策正常化について、JAは円資産が多く、円金利の上昇は歓迎すべきだと述べた。

さらに読む ⇒https://agrilab.kyodo.co.jp/出典/画像元: https://agrilab.kyodo.co.jp/2023/11/100-2.html農林中央金庫が農業の『見える化』を強化していくというのは、良い取り組みだと思います。

農林中央金庫が創立100周年を迎えたことを受け、奥和登理事長は、農村事情の変化に対応し、持続可能な農業を支援していくため、農業の『見える化』の重要性を強調しました。

具体的には、農業経営大学校における栽培管理、販売、労務管理などの教育、担い手コンサルティングによる経営課題分析、法人化支援、資金調達支援などを挙げ、農林中金が担い手の育成と農業経営の改善に力を入れていくことを表明しました。

さらに、役職員が農業現場を理解するため、農協観光の「JA援農支援隊」へ参加し、現場での体験を通して農業の重要性を再認識したと語りました。

奥理事長は、今後、デジタル化を進め、現場と顧客との接点を増やすことで、より効果的な支援体制を構築していく必要性を訴えました。

最後に、地域社会においてJAは葉脈のような重要な役割を果たしているとの認識を示し、地域との連携を強化し、持続可能な農業と地域経済の活性化に貢献していく必要性を強調しました。

農林中金が100年も続いてるのって、すごいよね!

農林中金の巨額損失と今後の課題

農林中金はなぜ巨額損失を出したのか?

外債投資失敗

農業の持続可能性を考えると、農林中金の赤字は大きな問題ですね。

公開日:2025/02/08

✅ 農林中央金庫は2024年4-12月期に1兆4145億円の赤字を計上し、これは海外金利上昇に伴う米欧国債の含み損によるものです。

✅ 赤字額は2024年9月中間決算時点の8939億円から拡大し、2025年3月期通期の赤字額は1.5兆〜2兆円規模と予想されています。

✅ 農林中央金庫は資産売却と資本増強を進めており、低利回り資産の売却をさらに進めることで2026年3月期の黒字化を目指しています。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/11256881/body/農林中金の巨額損失は、外債投資に偏っていたことが原因のようですね。

農林中央金庫(農林中金)は、巨額の外債投資で巨額損失を計上し、25年3月期の連結純損益は1兆5000億円の赤字の見通しとなった。

金融庁は長年、農林中金の有価証券運用における外国債券への依存度の高さをリスクと指摘し、改めるよう促してきたが、農林中金は米国債への投資を拡大し、金利上昇にも迅速なポートフォリオの見直しを行わなかった。

巨額資産であるため、金融庁も容易に変更を促すことができず、農林中金は収益性の悪化した10兆円規模の外債売却に踏み切ることで事態の収拾を図る。

農林中金は非上場であり、農業協同組合(JA)などから資金を預かり、投資運用益を還元している。

総資産は約100兆円でその半分を有価証券で運用しているが、貸出金の比率は20%以下と、国内最大の銀行グループである三菱UFJフィナンシャル・グループと比較して有価証券への依存度が高い。

農林中金は1990年代に海外に進出し、グローバルなネットワークを構築したが、2009年の証券化商品からの大幅な損失をきっかけに米国債やその他の外債に目を向け、ドルを借りて投資資金を調達したため、外貨調達コストが投資利回りを上回り、この戦略は維持できなくなった。

農林中金は今後、外債に偏ったポートフォリオの再構成に乗り出し、国内外の株式やプロジェクトファイナンスなど幅広い資産への投資を検討していく。

今回の巨額損失は、農林中金の独特のビジネスモデルと、金融庁の指摘を生かせなかったことによるものと指摘されている。

農林中金の経営は今後も注目されるだろう。

農林中金は、そろそろ外債に頼るのをやめて、もっと儲かるビジネスを探した方がいいんじゃないか?

農林中金の巨額損失に関する検証と今後の対応

農中巨額損失、どう改善?

リスク管理強化、分散投資へ

農林中金の巨額損失は、リスク管理の甘さが原因だったということですか。

公開日:2024/05/23

✅ 農林中央金庫は、外国債券運用で巨額損失を計上し、1.2兆円の増資を検討する事態に追い込まれました。これはリーマン・ショック後の増資と同様、リスク管理の甘さが露呈した結果です。

✅ 農林中金は、貸出金のほとんどを農林水産関係に限定し、運用資産の55%超を米国債を中心とした債券投資に頼っています。低金利環境下で収益確保を目指し、外債に頼ってきたことが裏目に出た形です。

✅ 農林中金は、今後海外でのプロジェクトファイナンスや資産運用ビジネスで収益多角化を進めますが、農林水産関係への融資が収益の大きな源泉となっている農協も多く、農林中金の失敗が農業や地域経済に悪影響を与える可能性もあります。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2024052200989&g=eco農林中金の失敗が、農業や地域経済に悪影響を与えないことを祈るばかりです。

農林中央金庫(農中)による外国債券運用での巨額損失を受け、農林水産省の有識者検証会は、農中のリスク管理体制強化に向けた提言をまとめた。

報告書では、債券に偏った運用ポートフォリオの分散化、外部専門家の登用、迅速な意思決定体制の構築などが求められた。

具体的には、農林中金法の改正によって理事会に外部有識者を非常勤理事として参加させること、バーゼル資本規制に基づくリスクウエートを考慮し、株式投資を含む分散投資を進めること、農業や食品産業への投融資を増やすことなどが提案された。

検証会では、農中が収益目標達成のために機動的な売却をためらったこと、リスク管理と運用を担当する会議体の参加者が同一で、リスク部門によるチェックが十分に機能しなかった可能性などが指摘された。

農中は、収益性の低い外国債券の売却を加速し、将来の収益拡大を目指すとしている。

2024年10-12月期(第3四半期)決算は2月7日に発表される予定だ。

農林中金の巨額損失は、日本の農業にとって大きな打撃になりそうだね。

今回の農林中金の巨額損失は、農業だけでなく、日本の経済全体に大きな影響を与える可能性があります。

💡 農林中央金庫は、外国債券投資で巨額の損失を計上し、2025年3月期は1兆5000億円の赤字の見通しです。

💡 農林中金の赤字は、JAグループ全体の経営にも影響を与え、農家の経営にも悪影響を及ぼす可能性があります。

💡 農林中金の巨額損失は、日本の農業の将来を左右する重大な問題であり、今後の対応が注目されます。