中国の一人っ子政策: 少子高齢化への影響は?その功罪とは!?

中国の一人っ子政策は、人口抑制から始まったが、強制的な手法や少子化、高齢化問題を生み出した。政策の変遷と日本の状況を比較し、中国が直面する課題と対策を探る。

💡 中国の一人っ子政策は、1979年から2016年まで実施された人口抑制政策です。

💡 この政策は、中国の経済成長に大きく貢献した一方、少子高齢化という深刻な問題も引き起こしました。

💡 現在、中国は少子高齢化対策として、三人っ子政策を実施していますが、効果は未知数です。

それでは、第一章から詳しく見ていきましょう。

中国の一人っ子政策:その始まりと緩和

中国の一人っ子政策はどのように変化してきたのか?

緩和され、二人っ子政策に移行

中国の一人っ子政策は、歴史的背景や社会状況を踏まえて考えなければならない複雑な問題ですね。

✅ 中国は1979年から「一人っ子政策」を実施し、人口増加を抑制しました。この政策は、当初食糧不足解消を目的としていましたが、晩婚、晩産、少生、稀、優生の5つを柱に、一人っ子宣言をした夫婦には優遇策、宣言しなかった夫婦には罰則を設けていました。

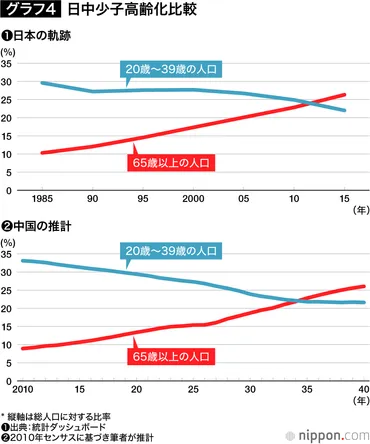

✅ この政策によって、1990年代には出生率が1を下回り、少子高齢化が進みました。2020年の国勢調査では、65歳以上の人口が全体の13.5%となり、高齢社会が目前に迫っており、日本や欧米各国よりも短期間で高齢化が進むと予想されています。

✅ 少子高齢化は、経済成長の鈍化や社会保障制度への負担増加などの問題を引き起こす可能性があります。そのため、中国政府は2014年から「一人っ子政策」の緩和を進め、2016年にはすべての夫婦に2人目出産を解禁しました。

さらに読む ⇒アセットマネジメントOne出典/画像元: https://www.am-one.co.jp/warashibe/article/chiehako-20210730-1.html少子高齢化は、経済成長だけでなく、社会全体に大きな影響を与える問題です。

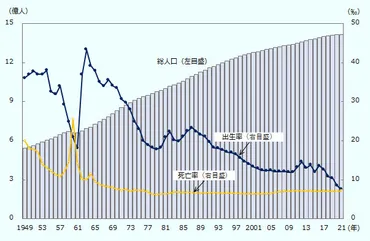

中国の一人っ子政策は、1970年代に出産抑制の啓蒙活動から始まり、1980年に本格的に施行されました。

人口増加が人類の破局につながりかねないとの懸念から、世界的なトレンドとも合致していました。

しかし、中国では強制的堕胎や不妊手術といった手法が用いられ、これは国家計画生育委員会という巨大官僚組織の官僚的熱心さと、違反者に対する多額の罰金徴収が要因でした。

2013年の三中全会では、夫婦のうち片方が一人っ子ならば2人目の出産を許可するなど、緩和措置が取られてきました。

2016年に一人っ子政策が廃止され、二人っ子政策に移行したのも、出生率の低下と高齢化問題が深刻化したためです。

しかし、国家による出産規制という制度や出産管理に関する巨大官僚組織は保持されています。

これは、一人っ子政策そのものが廃止されたわけではなく、出産規制が緩和されたに過ぎないことを意味しています。

なるほど、大変興味深い話だ。少子高齢化は世界共通の課題だからな。中国の事例は、他国にとっても参考になるだろう。

人口構造の変化:人口ボーナスから少子高齢化へ

中国の人口構造の変化は経済にどう影響?

成長阻害の可能性あり

人口構造の変化は、経済や社会システムに大きな影響を与えます。

公開日:2021/08/19

✅ 中国は、一人っ子政策による人口減少と、それを誤って長く維持し続けたことで、少子高齢化が深刻化している。

✅ 2020年の人口センサスでは、出生率が1.3と推定されているが、一人っ子政策緩和の一時的効果を除くと、実質的な出生率は1.1程度と見られる。

✅ 今後、出産適齢期の女性人口が急減し、晩婚化・晩育化も進むことから、出生率はさらに低下すると予測されている。この状況は、中国の経済成長に大きな影響を及ぼす可能性があり、少子化への適応策が課題となっている。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00740/中国は、人口ボーナスを享受した一方、少子高齢化という新たな課題に直面しています。

中国は、一人っ子政策の影響で少子化が進み、人口構造が変化しました。

当初は経済発展に有利な人口ボーナスが見られました。

しかし、出生率の低下と高齢化が進み、2007年から生産年齢人口は減少傾向に転じました。

少子高齢化は中国経済の成長を阻害する可能性があり、労働力を増やす対策に加えて、イノベーションや産業高度化による生産性向上も必要です。

一方、日本は、中国よりも早く少子高齢化に直面し、経済低迷の一因となっています。

人口ボーナスって、まるで経済成長の特効薬みたいだな。でも、その後の少子高齢化対策は、もっと重要だ。

日中比較:少子高齢化の進展と課題

日本と中国、どちらが早く少子高齢化に直面する?

中国

日本と中国は、少子高齢化の進展スピードや課題が異なる点も興味深いですね。

✅ この記事では、日本を含むアジア諸国の少子化が急速に進んでいる現状を説明し、特に中国の出生率が急降下していること、そしてインドも2.0を切る勢いであることを指摘しています。

✅ また、少子化の原因は、結婚数の減少と離婚数の増加による「結婚持続率」の低下であると指摘し、子育て支援は少子化対策には効果がないこと、むしろ、将来到来する人口減少と高齢化に備えるべきであると主張しています。

✅ さらに、世界の人口減少は、出生率の低下に加えて、平均寿命の延びによる「多死化」によって加速すると述べ、気合や精神論ではなく、現実的な対策を講じる必要性を強調しています。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/26c7b78ca724fe18ecad8e47d57447290531450a少子高齢化は、世界共通の課題であり、各国の状況に応じた対策が必要ですね。

中国の出生率は日本よりも急速に低下しており、2020年時点で日本の合計特殊出生率は1.29、中国は1.28となっています。

国連予測では、今後も両国とも出生率は低水準で推移するとされています。

総人口は、日本は2009年をピークに減少しており、2050年には1億400万人まで減少すると予測されています。

中国は2021年をピークに減少を始め、2050年には13億1300万人まで減少すると予測されます。

人口の年齢構成は、日本は1980年から2020年にかけて、年少人口は減少、高齢者人口は増加しました。

中国は、当初は生産年齢人口が増加していましたが、2007年から高齢化が少子化を上回り、生産年齢人口は減少傾向となっています。

この比較から、少子高齢化が経済成長に大きな影響を与える可能性が示唆されます。

中国は、日本の経験から教訓を学び、将来の課題に備える必要があります。

日本も少子高齢化で苦労しているけど、中国はさらに深刻だな。どうにかしないと、経済成長が止まってしまうぞ。

第三子政策の実施:出生率上昇への期待と現実

中国の少子化対策は成功している?

効果は限定的

三人っ子政策は、少子高齢化対策として期待されていますが、出生率の改善には時間がかかるかもしれません。

✅ 中国は、少子高齢化対策として、2021年5月に「三人っ子政策」を導入し、出生率の低下対策として、出産や育児、教育コストの軽減などの支援策を展開しています。

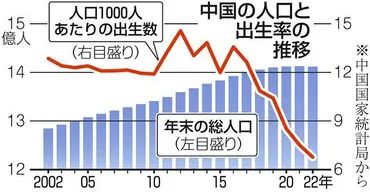

✅ 「一人っ子政策」からの転換は、出生率の急激な低下が背景にあり、2016年以降、出生率はさらに低下し、2020年には合計特殊出生率が1.3となり、日本と同水準の「超少子化」に突入したとみられています。

✅ 政府は「三人っ子政策」の実施に加え、託児サービス体系の発展や出産・育児・教育コストの軽減など、子育て支援策の強化を進めており、家庭と仕事の両立を支援することで、出生率の回復を目指しています。

さらに読む ⇒ジェトロ(日本貿易振興機構)出典/画像元: https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2022/f051862c80a917a1.html三人っ子政策の効果は未知数ですが、中国政府は少子高齢化対策に本腰を入れていることがわかります。

中国は、急速な少子高齢化の進展に対処するため、2021年8月に『人口・計画出産法』を改正し、すべての夫婦に第3子の出産を認める政策を実施しました。

この政策に伴い、各地では産休や育休制度の充実、配偶者(夫)の出産介護休暇の導入や改善、育児費の負担軽減などが行われています。

しかし、出生数は減少を続け、2021年には出生数が1062万人と、そのうち第1子の出生数は468.3万人と初めて500万人を下回りました。

三人っ子って、昔は考えられなかったな。少子高齢化対策としては、効果があるのかもしれない。

少子化の要因:複合的な問題と課題

中国の人口減少、何が原因?

複合的な要因

少子化の要因は多岐にわたっており、政府の政策だけでは解決できない問題もあります。

✅ 中国は一人っ子政策からの転換後も出生率が低下し、人口減少社会に突入しました。政府の出産奨励策の効果はみられず、結婚や出産を望まない若者が増えていることが原因の一つです。

✅ 結婚を望まない若者の増加は、結婚観の変化や、経済的な負担の増加が要因として挙げられています。特にコロナ禍で若者の賃金や雇用が悪化したことが、結婚や出産に対する意欲を低下させています。

✅ 少子高齢化による経済成長の長期的な減速が予想され、すでに日系企業にも影響が出始めています。中国政府は人口減少対策として、経済政策による出生率向上を目指していますが、効果は未知数です。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/225789少子化は、経済状況や価値観の変化など、複合的な要因が絡み合っている問題です。

中国の人口減少は、一人っ子政策の影響、子育てコストの高騰、伝統的価値観の変化など複数の要因が複合的に作用していることが原因と考えられます。

まず、1970年代後半から導入された一人っ子政策は、長年続いたことで少子化を助長し、社会に「少ない子供が良い」という価値観が定着しました。

2016年の二人っ子政策や2021年の三人っ子政策への転換は、子供を制限する姿勢は変わらず、効果は限定的です。

次に、教育費の高騰や住居費の高騰により、子育てコストが上昇しています。

特に大学進学率の上昇は、教育費負担を大きくしています。

また、結婚において男性側が住居を用意する必要があるという伝統的な価値観は、失業率の高い若年層にとって大きな負担となっています。

さらに、女性の高学歴化と社会進出により、キャリアを優先する女性が増加しています。

出産育児はキャリアの中断につながるため、出産をためらう女性が増加しているのです。

これらの要因により、結婚適齢期人口の減少、平均初婚年齢の上昇、出生数の減少といった負のスパイラルが生まれています。

政府は現金補助や育児休暇の保障など対策を講じていますが、少子化の根本的な解決には至っていません。

少子化は社会構造や経済活動に大きな影響を与えるため、政府は政策をさらに強化し、国民の意識改革を促していく必要があります。

少子化は、経済的な問題だけではなくて、価値観の変化も大きいんだろうな。

中国の一人っ子政策は、経済成長と少子高齢化という相反する課題をもたらしました。

💡 一人っ子政策は、中国の経済成長に貢献した一方で、少子高齢化という深刻な問題を引き起こしました。

💡 少子高齢化対策として、中国は三人っ子政策を実施していますが、効果は未知数です。

💡 少子高齢化は、世界共通の課題であり、各国の状況に応じた対策が必要となります。