中国経済はデフレ? 2023年以降の現状と今後の課題世界経済に影響を与えるとは!?

2022年はロックダウンで経済成長が鈍化、2023年は持ち直しも課題山積!不動産不況、デフレの脅威など、中国経済の未来は?

💡 2022年の中国経済は、新型コロナウイルスの影響で成長が鈍化した。

💡 2023年は、ゼロコロナ政策の終了により消費が持ち直した。

💡 しかし、不動産不況など課題も多く、世界経済にも影響を与えている。

それでは、中国経済の現状について詳しく見ていきましょう。

コロナ禍の影響を受けた2022年中国経済

2022年、中国経済はどんな影響を受けましたか?

コロナ対策で減速

2022年の中国経済は、コロナ禍の影響で大きく変化したんですね。

✅ 2022年4-6月期の中国経済は、COVID-19の第2波の影響で前期比2.6%減とマイナス成長となりました。これは、2020年1-3月期以来のことであり、経済活動に大きな影響を与えています。一方で、インフレは資源エネルギー高の影響でPPIが上昇していますが、食品価格の抑制などによりCPIは低位に留まっています。

✅ 中国政府は、成長率目標達成が困難になった状況を受け、財政政策、金融政策、ゼロコロナ政策の3つの政策運営に注目が集まっています。財政政策ではインフラ投資促進のため地方特別債の発行を急ぎ、金融政策では流動性を維持しながら利下げは慎重な姿勢を保っています。ゼロコロナ政策については、感染拡大防止と経済活動のバランスを取る難しい課題に直面しています。

✅ 今後の中国経済は、COVID-19の状況、財政・金融政策の有効性、ゼロコロナ政策の継続可能性など、多くの不確定要素を抱えています。成長率目標達成は困難な状況ですが、インフラ投資促進、金融緩和、ゼロコロナ政策の調整など、政府の対応次第で経済の安定化と成長軌道への回帰は可能でしょう。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=72484?site=nli中国政府は、様々な政策を導入して経済の安定化を目指しているとのことですが、今後の展開が気になります。

2022年の中国経済は、新型コロナウイルス感染拡大防止策の影響で、実質GDP成長率が前年比3.0%に減速しました。

政府目標の「5.5%前後」を下回りました。

特に3~5月には、長春市、瀋陽市、深セン市、上海市など大都市で都市封鎖(ロックダウン)が実施され、11月、12月にも北京市などでは厳しい行動制限が課されたことが影響しました。

一方、貿易額は3年連続で過去最高を更新し、新エネルギー関連商品の輸出が好調でした。

対内直接投資も過去最高を更新し、対外直接投資もわずかに増加しました。

しかし、日中貿易、日本の対中投資はいずれも減少しました。

投資はインフラ投資が下支えしましたが、民間投資は急減速し、不動産開発投資はマイナスに転じました。

消費は大幅に減速し、飲食業収入は大幅に減少しました。

しかし、商品小売額はわずかながら増加し、インターネット小売額は6.2%増となりました。

工業生産は前年比3.4%増となり、太陽電池や工業用ロボットなどの生産量は大幅に増加しました。

NEV(新エネルギー車)の普及に伴い、充電スタンドも80.3%増と高い伸びとなりました。

中国政府は経済対策として、税還付、社会保険料の納付猶予、雇用補助金の交付、貸付支援、自動車購入制限の緩和などを実施しました。

しかし、「ダイナミックゼロコロナ」政策が継続されたこともあり、成長率は伸び悩みました。

なるほど、中国経済は、コロナ禍の影響で大きく変化しているんですね。政府は、インフラ投資促進や金融政策など様々な対策を講じているようですが、効果は出ているのでしょうか?

持ち直しと減速が交錯する2023年中国経済

2023年中国経済は成長した?

+5.2%成長

2023年の中国経済は、ゼロコロナ政策の終了後、どう変化したのでしょうか?。

公開日:2023/07/10

✅ 習近平政権は新型コロナウイルス・パンデミックへの対策として、厳格な「動態清零(ゼロコロナ政策)」を導入し、感染防止に成功してきた。しかし、オミクロン株の出現により、この政策は限界に達し、上海など主要都市でロックダウンが実施された。

✅ 上海のロックダウンは経済活動、物流、サプライチェーンに深刻な影響を与え、中国経済全体を停滞させた。世界経済にも影響が波及し、特に自動車、家電製品、IT機器などの製造業が操業時間の短縮や部品調達先の調整を余儀なくされている。

✅ 今回のロックダウンは、中国での事業展開に対するマイナス評価を増やし、一部企業では生産拠点の海外移転が加速する可能性がある。特に、中国国内での生産が必須ではない業種では、経済安全保障意識の高まりや人手不足などの要因が重なり、中国からの撤退が進む可能性も考えられる。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00827/世界経済への影響も大きそうですね。

中国の動向は、世界経済全体にとって重要な指標になりそうです。

2023年の中国経済は、ゼロコロナ政策の終了後、消費を中心に持ち直しを見せたものの、不動産問題など構造的な課題を抱え、成長は減速しました。

GDP成長率は通年で+5.2%と政府目標を達成しましたが、四半期別に見ると、第1、2四半期は持ち直しの勢いが強かったものの、第3四半期以降は鈍化傾向が見られました。

産業別では、第三次産業が伸びを加速させ、特に情報通信・情報技術サービス、宿泊・飲食が好調でした。

一方、不動産業はマイナス幅が拡大するなど、厳しい状況が続いています。

工業生産は通年で+4.6%と前年比で増加しましたが、固定資産投資は+3.0%と鈍化しました。

小売売上高は+7.2%と増加し、特に飲食業の伸びが目立ちました。

貿易は輸出入ともに減少に転じましたが、2023年後半はマイナス幅が縮小しました。

主要相手国・地域別では、米国、EU、ASEAN向け輸出が減少した一方、ロシア向け輸出入は高い伸びを示しました。

これらのデータから、中国経済は持ち直しつつあるものの、不動産問題など構造的な課題が依然として存在し、当面は減速傾向が続くと予想されます。

上海のロックダウンは、中国経済に大きな影響を与えたみたいですね。世界経済にも影響が出るとは、大変な状況だったんですね。

世界に影響を与える中国経済の現状

中国経済は世界にどんな影響を与えている?

世界貿易と経済に影響

中国のデフレ輸出は、世界経済にどのような影響を与えるのでしょうか?。

公開日:2024/09/25

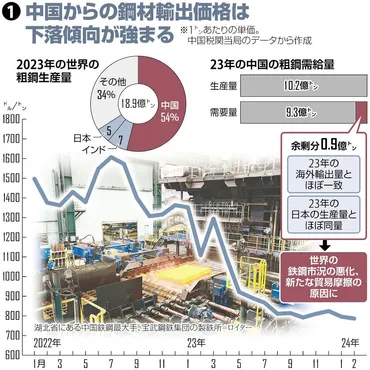

✅ 中国の過剰生産能力と需要の低迷により、安価な製品を海外に輸出する「デフレ輸出」が加速している。これは、世界各国の価格競争を激化させ、貿易摩擦を引き起こす可能性がある。

✅ 中国の安値攻勢は、鋼材、肥料、太陽電池など幅広い分野に広がっており、世界中の企業や労働者に損害を与えている。特に、インドは中国からの鉄鋼輸入を制限するなど、各国は反ダンピング措置を講じている。

✅ 中国の過剰生産は、国内の価格下落や企業の収益悪化をもたらしている。しかし、シェアを失うことを恐れ、各企業は減産をためらっており、状況は改善が見られない。一方で、安価な中国製品は、インフレに苦しむ米欧諸国にとって、物価抑制効果をもたらす可能性もある。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/economy/global/20240407-OYT8T50067/中国経済の動向は、世界貿易や世界経済に大きな影響を与え続けるんですね。

今後の展開が気になります。

足下では供給サイドをけん引役とした中国経済の底入れの動きが見られるものの、内需は依然として弱く、外需に大きく依存する状況が続いている。

特に自動車など過剰生産能力が指摘される分野では、輸出額が大きく拡大しており、デフレの輸出が懸念される。

一方、中国は欧米との関係悪化を懸念し、新興国への接近を強めているが、新興国経済は中国経済と密接に連動しており、中国の内需回復の遅れは世界経済の足を引っ張る可能性がある。

世界経済の分断と欧米との関係悪化が続く中、中国経済の動向は世界貿易と世界経済に大きな影響を与え続けることが予想される。

特に、中国と関係が良好な国や地域への輸出増加は、世界経済の分断を加速させる可能性を孕んでいる。

中国の安値攻勢は、世界中の企業や労働者に影響を与えているんですね。これは、世界経済全体にとって大きな問題になりそうです。

不透明感漂う中国経済の未来

中国経済は成長鈍化の危機?

生産拡大は進むも、需要不足が懸念。

2024年の中国経済は、どのように推移していくのでしょうか?。

公開日:2023/12/18

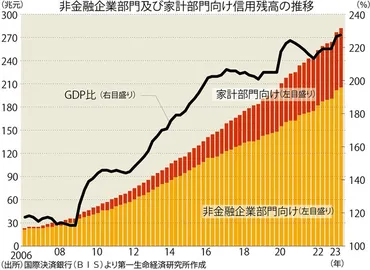

✅ 中国経済は不動産投資への依存度が高く、不動産不況が続いているため、2024年も経済成長は低迷すると予想される。

✅ 政府は景気刺激策として、インフラ投資の拡充や金融緩和を実施しているが、効果は限定的で不動産市況は都市部と地方で格差が生じている。

✅ 中国経済は過去にも大規模な景気刺激策を打ち出したが、その効果は限定的で、恒常的な対策が必要となっている。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20240102/se1/00m/020/074000c中国経済の先行きは、不透明感があるんですね。

政府の経済対策の効果も、まだはっきりしていないのでしょうか?。

2024年12月時点の中国経済は、不動産不況の影響で成長が鈍化しているものの、政府は景気刺激策を講じ、生産拡大が進んでいます。

しかし、需要が伴わない生産拡大は、デフレの輸出や家計消費の抑制につながる可能性があり、中国経済の先行きには不透明感が残ります。

具体的には、需要先食いによる買い替え需要と、米中摩擦への懸念による駆け込み需要が生産拡大を押し上げている可能性があり、内需は早晩下振れる懸念があります。

また、米中摩擦の激化により、中国は米国以外の国への輸出を活発化させる一方、過剰生産能力に伴うデフレの輸出が強まる懸念もあります。

金融市場では、中央経済工作会議での景気刺激策への期待感が高まっていますが、過去には期待外れに終わることも多いため、今回の効果も不透明です。

中国のGDP統計は供給サイドの統計のため、生産拡大はGDP押し上げに貢献しますが、需要が伴わず、デフレの輸出が深刻化する懸念も残ります。

人民元安は米トランプ政権と中国のディール材料となる可能性があり、世界経済全体にとって難しい局面が続くことが予想されます。

不動産不況が続いているとのことですが、政府はどのように対応していくのでしょうか?

中国経済を脅かすデフレの影

中国経済は今、どんな脅威に直面している?

デフレの脅威

中国のデフレは、なぜ起こっているのでしょうか?。

公開日:2025/01/09

✅ 中国の消費者物価指数(CPI)は12月に前年比0.1%上昇し、11月の0.2%から伸びが鈍化した。これは4月以来の低水準で、エコノミスト予想と一致した。一方、変動の激しい食品・燃料価格を除いたコアインフレ率は0.4%上昇し、5カ月ぶりの高水準となった。

✅ 生産者物価指数(PPI)は12月に前年比2.3%下落し、27カ月連続で下落した。これは需要低迷が続いていることを示しており、デフレが2年目に突入した。

✅ 専門家らは、景気刺激策によって需要と物価が一時的に下支えされているものの、効果は短期間で薄れる可能性が高いと指摘している。また、不動産部門の低迷が続いていることから、消費者の心理は依然として不安定であり、今後の物価動向は財政政策に大きく左右されるとの見方が強い。

さらに読む ⇒ロイター | 経済、株価、ビジネス、国際、政治ニュース出典/画像元: https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/KY6NZSZD6JOR5C6TSABYFFPQ7I-2025-01-09/デフレは、経済活動を抑制する可能性もあるんですね。

中国政府は、デフレ対策を講じているのでしょうか?。

中国は、世界的なインフレとは対照的に、デフレの脅威に直面しています。

7月の消費者物価指数(CPI)と生産者物価指数(PPI)が共に前年同月比で下落し、2020年以来のことで、中国経済の健全性に対する懸念が高まりました。

欧米諸国では、パンデミック後の経済再開に伴いインフレ率が急上昇した一方で、中国では個人消費の伸びが鈍く、不動産不況が信頼感を低下させています。

さらに、世界的な商品相場の低迷や電力セクターの抑制により、エネルギー価格も下落しています。

デフレは、企業の売上高や利益を減少させ、投資や雇用を抑制する可能性があります。

また、実質金利を押し上げ、企業の投資意欲を減退させるため、経済活動をさらに抑制する可能性があります。

中国当局は、さらに利下げや財政政策の活用など、デフレ対策を講じています。

しかし、デフレが長期化すれば、経済成長を阻害する可能性があり、中国経済の将来に対する懸念は依然として強いとされています。

中国は、デフレの脅威に直面しているんですね。今後の対策が気になります。

中国経済は、課題も多いですが、成長の可能性も秘めていると言えるでしょう。

💡 2022年の中国経済は、コロナ禍の影響で成長が鈍化した。

💡 2023年は、ゼロコロナ政策の終了により消費が持ち直した。

💡 しかし、不動産不況やデフレなど課題も多く、世界経済にも影響を与えている。