高知県南海トラフ地震対策行動計画は、本当に効果があるのか?とは!?

💡 高知県は南海トラフ地震への対策を強化している。

💡 行動計画は、地域住民の自助と共助を重視している。

💡 南海トラフ地震発生時の被害軽減に重点を置いている。

では、高知県南海トラフ地震対策行動計画の始まりから詳しく見ていきましょう。

高知県南海トラフ地震対策行動計画の始まり

高知県は、南海トラフ地震対策を積極的に進めているんですね。

✅ 高知県は、能登半島地震を受けて、南海トラフ地震対策の強化を図ると発表しました。

✅ 具体的には、住宅の耐震化や液状化対策などの早急な対策を進めるとともに、既存の対策計画を見直すことを決定しました。

✅ 県は、能登半島地震の教訓を踏まえ、南海トラフ地震対策「行動計画」のバージョンアップに向けた調査を行う方針です。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/kutv/1007361?display=1能登半島地震の教訓を踏まえて、対策計画を見直すのは当然のことですね。

高知県は、南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくりを目指し、2008年に「高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例」を制定しました。

その後、東日本大震災の教訓や最新の知見を踏まえ、2017年3月23日に「高知県南海トラフ地震対策行動計画」を策定しました。

これは、東海、東南海地震が同時に発生した場合、高知県にも大きな影響があるという認識を県民に持ってもらうため、名称を改めたものです。

計画期間は3年間で、避難所・避難場所の整備など、命に直結する対策を最優先で取り組みます。

行動計画の推進体制は、南海地震対策推進本部の全庁的な推進体制のもと、危機管理部で調整しながら、各部局が主体的に推進します。

また、市町村と連携し、課題を共有しながら推進し、毎年点検・見直しを行い公表されます。

なるほど、つまりは、地震が起きる前にしっかり対策をするってことか。

南海トラフ地震への備えを強化し、県民の生命と財産を守る

南海トラフ地震の脅威は、想像を絶するものです。

✅ 高知県黒潮町では、南海トラフ地震による最大34.4mの津波が想定されており、住民は当初、その高さに衝撃を受け、避難の困難さを感じていました。

✅ 町は住民の安全確保のため、津波避難タワー6基を含む避難道や避難施設を整備し、役場や消防署などの移転を進めてきました。

✅ 高知県全体では、2012年の被害想定発表以降、津波避難タワーの整備が進められており、2022年11月時点で120基が設置され、今後もさらに整備が進む予定です。

さらに読む ⇒くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞出典/画像元: https://www.bosai.yomiuri.co.jp/biz/article/8562津波避難タワーの整備は、住民の安全確保に役立つと思います。

高知県南海トラフ地震対策行動計画は、南海トラフ地震による被害を軽減するための総合的な計画であり、地震発生直後の「命を守る」、応急期の「命をつなぐ」、復旧・復興期の「生活を立ち上げる」の3フェーズに分けて対策を推進しています。

これまでの行動計画では、「公助」の取組が大きく進展しましたが、死者数をゼロに近づけるためには、「自助」と「共助」の強化が不可欠です。

そのため、第5期行動計画では、防災意識向上に向けた啓発活動の充実強化を進めるとともに、早期の生活再建と産業復興に向けて「生活を立ち上げる」対策の強化に取り組んでいます。

具体的には、津波からの早期避難、家庭における安全対策、自主防災組織の活動活性化を促進し、県民による「自助」と「共助」を強化します。

また、被災時のインフラ復旧、経済活動の再生、生活環境の再建など、早期の社会復興に向けた対策を推進しています。

なるほど、まさに「自助」と「共助」ってやつだな!

第4期行動計画:より現実的な対策の強化と新たな課題への取り組み

高知県は、南海トラフ地震への備えを万端にしてますね。

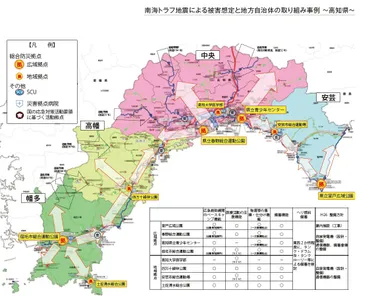

✅ 高知県では南海トラフ地震対策として、避難所の確保、避難所の運営体制、総合防災拠点の整備といった、助かった命をつなぐ対策に取り組んでいる。

✅ 避難所の確保では、耐震化や新たな指定に加え、集会所の耐震化支援を行う。また、広域避難を視野に入れ、各市町村の避難者数を算定し、避難所ごとの収容者数の過不足を把握している。

✅ 総合防災拠点は、県内8カ所に整備され、広域拠点と地域拠点に分かれる。広域拠点は、応急救助機関の活動拠点、災害医療支援機能、支援物資の集積・仕分け機能などを備え、地域拠点は、医療救護活動支援やSCU展開を行う。

さらに読む ⇒けんせつPlaza - 建設資材ポータルサイト出典/画像元: https://www.kensetsu-plaza.com/kiji/post/52690広域避難を視野に入れているのは、素晴らしいですね。

高知県南海トラフ地震対策行動計画(第4期)は、2019年度から2021年度までの期間を対象とした、南海トラフ地震への対策のトータルプランです。

東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ、これまでの計画をバージョンアップし、より現実的な対策を強化しています。

計画では、住宅の耐震化、津波避難空間の整備、医療救護体制の確立、避難所の確保、支援物資の輸送対策など、8つの重点課題に取り組むことを定めています。

特に、要配慮者支援対策の加速化、臨時情報への対応、応急活動の実効性を高めるための受援態勢の強化など、新たな課題にも積極的に取り組んでいます。

第4期行動計画では、数値目標を設定し、対策の定量的な評価を進めることで、より効果的な対策の実施を目指しています。

また、長期的な視点に立ち、将来を見据えた対策を検討していくことも重要としています。

うーん、なるほどね。でも実際は、計画通りに事が運ぶとは限らないから、常に臨機応変に対応できる体制を整えておくことが重要だと思います。

高知県の決意:南海トラフ地震への備えを強化し、県民の生命と財産を守る

南海トラフ地震の規模は、想像を絶するものです。

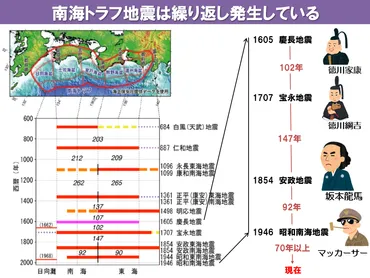

✅ 南海トラフ地震は、フィリピン海プレートが大陸プレートの下に沈み込む際に発生する地震で、過去1400年間で約100~200年の間隔で発生しています。

✅ 高知県では、最大クラスの南海トラフ地震が発生した場合、県内のほとんどで震度6弱~7の強い揺れ、そしてすべての沿岸市町村で10m以上の津波が予想されています。

✅ 南海トラフ地震は過去にも発生しており、宝永地震(1707年)や昭和南海地震(1946年)では、高知県で大きな被害をもたらしました。これらの歴史的な地震の記録は、南海トラフ地震の脅威を理解し、防災対策を強化する上で重要です。

さらに読む ⇒ 高知地方気象台出典/画像元: https://www.data.jma.go.jp/kochi/jishin_bosai/jishin_nankai.html過去の歴史を教訓に、しっかりと備える必要があると思います。

高知県は、南海トラフ地震への備えを強化し、県民の生命と財産を守るため、第4期行動計画を推進していきます。

日本全国で対策は必須だな。

未来への備え:南海トラフ地震に強い地域社会の実現に向けて

高知県の取り組みは、他の地域にとっても参考になると思います。

公開日:2021/03/17

✅ 高知県は、東日本大震災を教訓に南海トラフ地震対策を強化しており、想定死者数を大幅に減らすなど成果をあげている。

✅ 一方で、ハード面では浦戸湾の三重防護など、まだ整備途上の部分があり、ソフト面では要配慮者の個別避難計画や被災後の受援計画などが課題として残っている。

✅ 県民の防災意識向上のため、SNSや動画を活用した啓発活動や、避難訓練などを継続的に行うとともに、市町村レベルでの事前復興まちづくり計画の策定を進めることで、南海トラフ地震への備えをより強化していく必要がある。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASP3J6X1PP3GPTLC00C.html課題はまだまだあると思いますが、諦めずに改善を続けていくことが重要です。

高知県南海トラフ地震対策行動計画は、南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくりを目指した、県民の生命と財産を守るための重要な指針です。

行動計画は、防災意識向上に向けた啓発活動を推進し、県民による「自助」と「共助」を強化することで、死者数をゼロに近づけることを目指しています。

また、被災時のインフラ復旧、経済活動の再生、生活環境の再建など、早期の社会復興に向けた対策を推進することで、南海トラフ地震への備えを強化し、県民の生命と財産を守っていきます。

うん、わかるよ。でも、実際は、民間企業も巻き込んで、もっと積極的に対策を進めていく必要があるんじゃないかな。

南海トラフ地震対策は、長期的な視点で取り組むべき課題です。

💡 高知県は、南海トラフ地震対策行動計画を策定し、対策を強化している。

💡 計画では、住民の自助と共助を重視し、防災意識向上に取り組んでいる。

💡 南海トラフ地震による災害に強い地域社会の実現を目指している。