阪神・淡路大震災から30年:復興の道のりは?神戸の街はよみがえったのか!?

阪神・淡路大震災30年。記憶を風化させず、教訓を未来へ。神戸の復興と防災への取り組み、そして世界への貢献を、新たなテクノロジーと共に発信!

💡 阪神・淡路大震災の被害状況と復興への道のりを解説します。

💡 震災後の神戸市の復興計画と課題について詳しく掘り下げます。

💡 神戸市の未来に向けた取り組みと、震災からの教訓を未来へ繋ぐための取り組みを紹介します。

それでは、阪神淡路大震災から30年、神戸市の復興について詳しく見ていきましょう。

阪神・淡路大震災:未曽有の大災害

阪神・淡路大震災で最も大きな被害を受けたのは?

神戸市周辺

阪神・淡路大震災は、私たちの記憶に深く刻まれた未曽有の大災害です。

公開日:2020/01/15

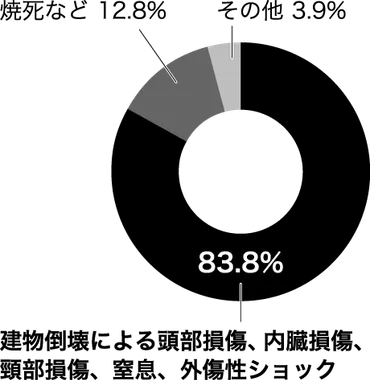

✅ 阪神・淡路大震災では、死者6,434人、行方不明者3人、負傷者43,792人という甚大な人的被害が発生しました。

✅ 住宅被害は全壊104,906棟、半壊144,274棟、一部破損390,506棟に達し、公共施設なども大きな被害を受けました。

✅ 地震発生後の火災は、電気設備・器具、燃焼器具、薬品類などが原因で発生し、延べ7,444棟が焼損しました。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/special/hanshin-shinsai117/data/改めて、甚大な被害の大きさに心を痛めます。

1995年1月17日午前5時46分、淡路島北部を震源とするマグニチュード7.3の直下型地震が発生しました。

神戸市や芦屋市などで震度7を観測し、阪神間には大きな被害が集中しました。

この地震は死者6436名、負傷者43700名を超える人的被害をもたらし、住家全壊は約10万5千棟、半壊は約14万4千棟に達しました。

さらに、港湾、鉄道、道路、ライフラインなど、あらゆるインフラが寸断され、都市機能は完全にマヒ状態に陥りました。

国土庁(当時)の推計では、被害額は約9兆6千億円に上るとされています。

阪神・淡路大震災は、近代成熟都市の脆弱性を露呈させた未曽有の大災害で、約10兆円の被害をもたらした。

神戸経済は大きな打撃を受け、人口減少や財政逼迫といった課題が顕在化した。

被災高齢者の孤立は、その後の人口減少社会が直面する社会課題を先取りするものであった。

いやー、本当に恐ろしいですね。あの時の状況は想像を絶する。

復興都市計画:迅速な策定と課題

阪神・淡路大震災後、神戸市の復興計画はどのくらいの期間で策定された?

約2ヶ月

復興計画の策定は、被災地の未来を左右する重要なプロセスです。

公開日:2016/04/20

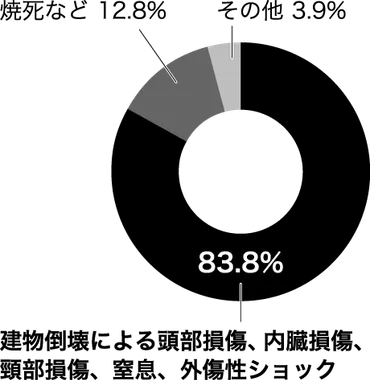

✅ 阪神・淡路大震災と東日本大震災の復興まちづくりにおける共通点として、従来の生活環境、生産環境、地域環境を取り戻すための環境改善運動を推進する仕組みである「まちづくり協議会/市民まちづくり支援ネット」の重要性が挙げられます。

✅ 著者は、復興は単なる計画や事業ではなく、被災地における「まちづくりプラットフォーム」と「まちづくりネットワーク」の確立を通じて、被災民の生活基盤を再構築していくプロセスであると主張しています。

✅ 震災からの復興は、目標達成ではなく、住居、職場、地域社会の再生を通して「くらし」を取り戻す日々、つまり「その日暮らし」の一歩ずつ積み重ねていくプロセスであると強調されています。

さらに読む ⇒建築討論WEB出典/画像元: http://touron.aij.or.jp/2016/04/1785住民との対話と合意形成がどれほど重要か、改めて感じます。

阪神・淡路大震災後、神戸市を始めとする被災地では、復興都市計画の策定が急務となりました。

この計画は、震災直後の1月20日から事実上スタートし、建築制限の切れる3月17日までに決定されました。

神戸市は1月26日に「震災復興計画に関する基本的な考え方」を示し、2月16日には「震災復興緊急整備条例」を制定しました。

この条例では、六甲山南側市街地5887haを「震災復興促進区域」に指定し、重点的に住宅供給・市街地整備を進める「重点復興地域」も指定されました。

3月16日には、兵庫県都市計画地方審議会が市町の都市計画案を可決し、翌日に都市計画決定されました。

しかし、住民との対話が不十分だったとして、この計画は「骨格」を示すものとし、詳細な計画を追加決定するという「二段階方式」をとることになりました。

復興計画の策定においては、被災市街地復興特別措置法が公布され、最長2年間の建築制限が可能となりました。

しかし、3月17日の都市計画決定では、被災市街地復興推進地域の指定と、土地区画整理・第二種市街地再開発事業の施行区域が同時に決められました。

計画の迅速さは大事だけど、住民との話し合いも重要だよね。

復興計画の決定:住民との対話と合意形成

被災地の都市計画決定、早急と慎重、どちらが重要だった?

意見は分かれる

復興計画の決定には、様々な意見が交錯したと思います。

✅ 1. 伝統的な結婚式における変化: 近年、伝統的な結婚式の形が変化しており、新郎新婦が自身の価値観を反映した個性的で多様性のある式を挙げる傾向が見られます。伝統的な儀式や慣習を省略したり、新しい要素を取り入れたりすることで、結婚式をよりパーソナルなものにしているようです。

✅ 2. ウェディングドレスの進化: 結婚式におけるウェディングドレスも変化しており、従来の白一色のロングドレスだけでなく、様々なカラーやデザインのドレスが登場しています。個性的なドレスを選ぶことで、新婦自身の個性を表現し、結婚式をより華やかに演出しているようです。また、環境問題への意識が高まっていることから、サステナビリティを重視したドレスを選ぶ新婦も増えています。

✅ 3. 結婚式におけるデジタル化: 結婚式では、招待状や写真、動画など、デジタルツールを活用するケースが増えています。オンライン招待状やウェディングムービーの作成、SNSでの写真共有など、デジタル技術は結婚式をより便利で楽しくするための新しい選択肢となっています。また、コロナ禍の影響もあり、オンラインでの結婚式や二次会が普及し、距離を超えて参加できる機会も増えました。

さらに読む ⇒��ʍ��c�@�l�@���{���y���������� - 21���I�̐H���E���E�ӂ邳�Ƃ��l����出典/画像元: http://www.jiid.or.jp/ardec/ardec45/ard45_opinion.html住民参加型の計画づくりは、今後の復興の成功に繋がるのではないでしょうか。

被災自治体には、都市計画決定を急がざるを得なかった事情があり、迅速な都市計画決定についての評価は専門家の間でも大きく分かれています。

早期の計画立案は必要だったとする意見がある一方で、時間をかけた都市計画案づくりが必要だったとする意見もあります。

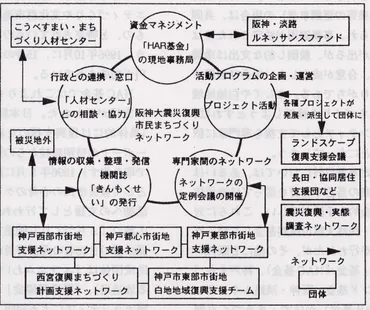

復興計画の決定には、住民との対話や合意形成が重要であり、行政と住民が協力して、被災地の再生に取り組むことが必要です。

住民の意見をちゃんと聞いて、納得いく計画にしてほしいわよね。

神戸市の復興と未来:レジリエントな都市への進化

神戸市は震災から何を学び、どう発展してきた?

レジリエントな都市へ

神戸市は、震災からの教訓を活かし、災害に強い都市を目指しています。

✅ 神戸市は、阪神・淡路大震災から30年となる節目に、震災の経験や教訓を未来につなげ、レジリエントな都市の姿を体感いただく防災イベント、「レジリエンスセッション「震災と未来のこうべ博(仮称)」を2025年4月26日(土)・27日(日)に開催する。

✅ このイベントでは、子ども向けワークショップや、VR・実験装置を使用した体験コーナー、進化した防災テクノロジーを体感できる展示ブースなど、幅広い企画を通して防災・減災について学び、考える機会を提供する。

✅ イベントへの参加協力いただける出展者を募集しており、募集期間は2024年11月20日(水)~2025年1月10日(金)となっている。

さらに読む ⇒選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト出典/画像元: https://go2senkyo.com/seijika/170688/posts/1008901レジリエントな都市づくりは、未来への投資と言えるでしょう。

神戸市は、阪神・淡路大震災から30年を迎えるにあたり、震災の経験と教訓を未来へ継承し、新たなテクノロジーを活用することで、災害に強い都市へと発展してきました。

また、世界への貢献を積極的に行い、グローバル貢献都市としての取り組みを推進しています。

震災30年事業では、シビックプライド・メッセージである「BEKOBE」に、コンセプトである「震災30年を未来につなぐ」を付記したロゴマークを作成し、統一的な情報発信を行います。

主な事業として、レジリエンスセッション「震災と未来のこうべ博」とグローバルカンファレンスが予定されています。

「震災と未来のこうべ博」は、防災・減災の取り組みや新たな防災テクノロジーについて、産学官連携で体験できるイベントです。

グローバルカンファレンスでは、海外主要都市を招待し、災害への備え・対応・レジリエンス、気候変動対策などについて意見交換を行い、その成果を国内外に発信します。

これらの事業を通じて、神戸市のレジリエントな都市としての姿とグローバル貢献を広く発信していく予定です。

素晴らしい取り組みだね。神戸市は、これからもっと発展すると思うよ。

震災30年:教訓を未来へ繋ぐ

阪神・淡路大震災から30年、兵庫県はどんな取り組みを始める?

記憶継承と防災強化

震災の記憶を風化させずに、未来へ繋ぐことはとても大切です。

✅ 阪神・淡路大震災から30年を迎え、記憶の風化を防ぎ、経験と教訓を継承・共有するため、兵庫県は令和6年11月から令和7年10月までの1年間、「阪神・淡路大震災30年事業」を展開します。

✅ この事業を効果的に推進するため、広報媒体で使用する共通ロゴマークとキャッチフレーズを募集し、最優秀作品を1作品、入賞作品を2作品決定しました。

✅ 採用されたロゴマークとキャッチフレーズは、震災を経験していない世代にも、過去に起きた震災が現在と未来に繋がっていることを認識させ、防災意識を高めるきっかけとなることを目指しています。

さらに読む ⇒震災30年 阪神・淡路大震災 \feel and think出典/画像元: https://tsunagu117.jp/pickup/logo-2/教訓を次世代へ伝えることで、より安全な社会を築けると思います。

阪神・淡路大震災から30年を迎え、「忘れない」「伝える」「活かす」「備える」に加えて「繋ぐ」を基本コンセプトに、県民や関係機関と連携して、ひょうご安全の日のつどいや30年記念事業を展開します。

震災30年事業を総合的に発信するため、特設サイト「震災30年阪神・淡路大震災\feelandthink/」を開設しました。

事業のロゴマークとキャッチフレーズ『うすれない記憶はない』も決定しました。

震災30年事業のキックオフシンポジウムでは、阪本教授と木村教授による大規模災害への備えや防災教育に関する基調講演、そして齋藤知事、久元市長、川崎会頭らによるトークセッションが行われました。

トークセッションでは、震災からの30年を振り返るとともに、今後の災害対策や世代交代の中でどのように教訓を繋いでいくかについて議論されました。

今後も、ひょうご安全の日公式サイト、震災30年阪神・淡路大震災\feelandthink/などで、イベント情報や関連情報を発信していく予定です。

また、創造的復興サミット(仮称)やひょうご安全の日推進事業助成金など、様々な取り組みを進めていきます。

私も、あの時のことを忘れないように、防災意識を高めていかないとな。

阪神・淡路大震災から30年、神戸市は復興を遂げ、新たな未来に向けて歩みを進めています。

💡 阪神・淡路大震災は、甚大な被害をもたらした未曽有の大災害でした。

💡 神戸市は、復興計画を策定し、住民との対話を通して街を再生させてきました。

💡 震災の教訓を未来へ繋ぎ、より安全で住みやすい都市を目指しています。