米中対立の現状と将来: 日本企業はどう対応すべきか?とは!?

米中対立が東アジア経済にどう影響するか? グローバル・バリューチェーン再編、技術デカップリング、産業政策の変容… 専門家が分析する5年間の激動を、本書で読み解こう!

💡 米中関係は、経済・軍事両面で対立が深化している。

💡 日本企業は、米中対立の影響を大きく受けている。

💡 日本は、米中対立の中で独自の戦略を立てる必要がある。

それでは、米中対立の現状と将来について詳しく見ていきましょう。

米中対立の現状と背景

米中対立は、5年でどう変化した?

経済関係は継続中

米中関係は、今後も緊張した状態が続くと予想されますね。

✅ バイデン政権下における米中関係は、ダメージコントロールを意識した関係へと移行するとみられます。米国は、知的財産権や人権、貿易不均衡などの問題を改善させるよう中国に働きかけ、中国は米国からの制裁措置によるダメージを最小限に抑えることを目指すでしょう。

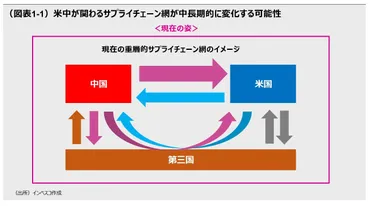

✅ 米中関係の変化は、サプライチェーンにも影響を与え、米国と中国がそれぞれ独自のサプライチェーン網を構築していく可能性があります。これは、日本や他のアジア諸国にも広範な影響をもたらす可能性があります。

✅ 米中のデカップリングが進行した場合、ASEANやインドへの直接投資の増加、サービス分野へのデカップリングの波及、米中貿易の縮小といった環境変化が起こる可能性があります。

さらに読む ⇒Country Splash出典/画像元: https://www.invesco.com/jp/ja/institutional/insights/globalview/global-view-2020-nov-25.html米中関係の変化は、日本経済に大きな影響を与える可能性があります。

2018年から始まった米中対立は、5年経った現在も続いている。

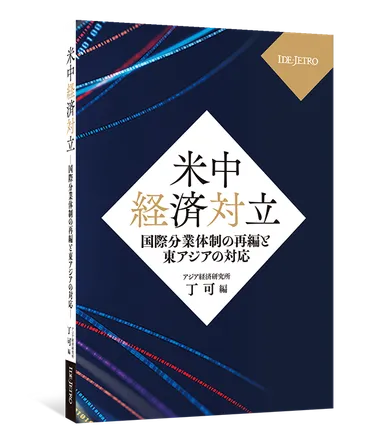

米国は中国の不公正な貿易慣行を是正するため、通商政策やサプライチェーン強化政策を相次いで打ち出してきました。

その結果、企業は効率よりも地政学や地経学を考慮したサプライチェーン構築を迫られています。

しかし、サプライチェーンの移管は容易ではなく、特に生産拠点の変更には時間がかかります。

米国の対中輸入額は減少傾向にあるものの、中国は依然として米国最大の輸入相手国であり、米中間の経済的なつながりは依然として強いと言えるでしょう。

具体的には、米国は中国に対して追加関税の賦課、機微技術の輸出管理強化、特定企業の製品輸入制限、対米外国投資委員会(CFIUS)による審査権限の強化などを実施してきました。

これらの措置は、中国への依存度を減らし、米国国内または同盟国とのサプライチェーン構築を促進することを目的としています。

一方、中国は、米国の圧力に対抗し、自国の技術開発や産業育成を進めています。

米中対立は、世界経済に大きな影響を与えており、今後も両国の関係は注目されるでしょう。

なるほどな。つまり、日本企業は米中どちらかに肩入れするのではなく、両方のメリットを享受できるような戦略を立てる必要があるということだな。

東アジアの国際分業体制への影響

米中対立は東アジアの国際分業体制にどう影響するか?

再編と変化をもたらす

東アジアの国際分業体制は、米中対立によって大きく変わっていく可能性がありますね。

✅ 本書は、米中経済対立が東アジアの国際分業体制に与えるインパクトを分析し、関係諸国・地域の対応を解説する。

✅ 研究会は、経済学、地域研究、国際政治の専門家を集め、米中対立が経済相互依存、特に東アジアにおけるグローバル・バリューチェーンに及ぼす影響を分析した。

✅ 研究会では、国際分業体制の再編は米中対立以前から始まっていたことを認識し、東アジアは今後も、米中を分業体制に組み入れながら経済発展を進めていく必要性を指摘した。

さらに読む ⇒アジア経済研究所 - アジア経済研究所出典/画像元: https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Books/Jpn_Books/eBook/202302_03.html東アジアは、今後も米中を分業体制に組み入れながら経済発展を進めていく必要があるという指摘は、非常に重要ですね。

本書は、米中対立が東アジアの国際分業体制に与える影響を経済学、国際政治、地域研究の専門家が集まって分析した研究成果である。

米中対立は、経済面での高度な相互依存状況下で生まれた大国間競争であり、両国はグローバル・バリューチェーンやイノベーションにおいて重要な役割を果たしてきた。

本書では、東アジアにおける国際分業体制の現状と変化を、グローバル・バリューチェーン、技術デカップリング、経済体制の違いといった観点から分析し、関係諸国の対応について解説している。

具体的には、グローバル・バリューチェーンの再編、米中ハイテク摩擦と中国の産業政策の変容、台湾電子産業の事例分析、ベトナムの経済発展におけるジレンマなどを考察している。

本書は、「米中経済対立以前の時期にすでに始まっていた国際分業体制の再編」、「米中における徹底的な経済の分断は非現実的であること」、「東アジアは今後も米中を分業体制に組み入れながら経済発展を進めていく必要がある」など、米中対立と東アジア経済の関係について重要な示唆を与えている。

しかし、本書では、デカップリングの進行度合い、個別の産業や地域に対する米中の影響力、相互依存による紛争抑止の機能など、今後の検証が必要な課題も残されている。

今後の東アジア経済の行方を見据え、日本企業は、新たなビジネスチャンスを見つける必要があるな。

バイデン政権の対中政策と日本の対応

バイデン政権の対中政策は、トランプ政権から大きく変わったのか?

大きく変わっていない

バイデン政権の対中政策は、トランプ政権と大きく異なる部分もあるようですね。

公開日:2023/04/21

✅ 米中対立が激化し、企業の通商戦略は変化に対応する必要性に迫られている。特に米中関係は、経済・軍事両面で対立が深化しており、企業は米側ルールと中国側ルールの板挟み状態に置かれている。

✅ トランプ政権は対中通商政策を「関与」から「競争」へと転換させ、バイデン政権もこの方針を踏襲している。これは、中国がWTO加盟後も、不公正な貿易慣行を続け、世界覇権を目指していることに対する警戒感による。

✅ 企業が取るべき通商戦略としては、情報収集の強化、ルール順守の強化、ルール活用の強化、官民連携の強化の4点が重要になる。特に、中国が「中国製造2025」や「軍民融合発展政策」などを推進している状況下では、最新の情勢を把握し、適切な対応策を講じる必要がある。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/choken/kijironko/ckeconomy/20230419-OYT8T50074/日本企業は、米中関係の悪化を前提に、独自の戦略を立てる必要があると思います。

バイデン政権はトランプ政権のアメリカファースト政策を否定し、国際協調主義を掲げていますが、対中政策においては大きな変化はなく、むしろトランプ政権を引き継ぐ形で、中国を「最大の競争相手」と位置付け、経済分野での不当行為や人権侵害への対抗策を強化しています。

バイデン政権は、中国との貿易不均衡や人権問題、知的財産侵害などへの懸念を表明し、対中国経済制裁を継続しており、米中経済関係は今後も不安定な状態が続くと予想されます。

日本企業は、米中対立の長期化を見据え、サプライチェーンの多角化やリスク管理の強化、新たな市場開拓など、変化に対応する戦略が必要となります。

日本の企業は、米中両国のルールを理解して、柔軟に対応できるようにしておくべきだな。

経済リスクと日本の戦略

米中経済摩擦が激化する中、日本企業はどのような戦略を立てるべきか?

リスク管理と持続可能なビジネスモデル構築

中国による経済的な圧力は、多くの国で対中認識の悪化につながっているんですね。

✅ この記事は、近年中国が展開する高圧的な外交政策、特に「エコノミック・ステイトクラフト」が、先進民主主義国における対中認識を悪化させている可能性を指摘しています。

✅ 特に、スウェーデン、オーストラリア、韓国などの国では、中国による経済的な圧力や外交的な干渉を受けた時期と対中認識の悪化時期が重なっていることが示されています。

✅ 一方で、発展途上国や権威主義国におけるデータが不足しているため、これらの国々においても対中認識に関する本格的な世論調査を行う必要性を提言しています。

さらに読む ⇒ホーム | 笹川平和財団 - THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION出典/画像元: https://www.spf.org/asia-islam/covid19/20210917.html日本企業は、米国の経済制裁のリスクを認識し、早急に対策を講じる必要があります。

米国と中国の経済摩擦は激化し、米企業は経済ツールを活用して地政学的国益を追求する「エコノミック・ステイトクラフト」を行っています。

これは、企業の不当な成長を遅らせるための戦略であり、米国が脅威とみなす技術を持つ企業は規制対象となり得ます。

日本企業は、米国による経済制裁の対象となる可能性を認識し、インテリジェンス機関との連携強化と安全保障リスクへの対応が必要となります。

米国との関係を維持しながらも、中国との経済関係を全面的に断絶するのではなく、軍事力に影響を与えない分野でのビジネスを拡大していくことが重要です。

ハイブリッド車技術のように、安全で倫理的なビジネスフィールドを積極的に開拓していくことで、世界経済における二極化を防ぎ、持続可能な成長を遂げることが可能です。

しかし、現状では日本企業は経済リスクに対する認識が不足しており、政府は企業への支援を強化する必要があります。

また、中国との関係では「互恵」だけでなく「戦略的」な視点も重要であり、リスクマネジメントを強化しながら、新たなサプライチェーン構築や環境問題への対策など、持続可能なビジネスモデルの構築を目指すべきです。

日本企業は、中国との経済関係を維持しつつ、米国との良好な関係も維持しなければいけない。難しい問題だ。

米中関係の悪化と世界経済への影響

米中関係は近年最悪レベルに悪化していますが、その主な原因は何ですか?

アメリカの対中強硬姿勢

米中関係の悪化は、世界経済に大きな影響を与えていると思います。

公開日:2024/11/17

✅ バイデン米大統領と習近平国家主席が会談を行い、両国関係の安定化に向け対話を維持する重要性を再確認した。

✅ 習氏は、トランプ次期米政権への警戒感を示し、対中国強硬姿勢が見込まれるトランプ政権へのメッセージを込めた発言を行った。

✅ バイデン政権はトランプ前政権から引き継いだ対中関税を維持し、中国を「唯一の競争相手」と位置付けて対中包囲網を形成した。一方、中国は台湾海峡での威圧行動など、米欧主導の国際秩序に挑戦する動きを加速させている。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2024111700315&g=cyr米中関係の安定化は、世界経済にとって非常に重要です。

米中関係は近年、過去数十年で最悪レベルに悪化しており、その原因は主にアメリカの対中強硬姿勢にある。

トランプ政権は、中国政府による経済スパイ活動や、新型コロナウイルス対応の情報隠蔽などを理由に、中国総領事館の閉鎖など、一連の対中強硬策を実施している。

特に、ヒューストンの中国総領事館の閉鎖は、アメリカが外国政府公館を閉鎖したのはまれなことであり、その深刻さを物語っている。

これに対して、中国政府も報復措置として、成都のアメリカ総領事館を閉鎖するなど、米中関係は悪化する一方だ。

トランプ政権は、習近平国家主席との友好関係を維持しながらも、中国政府に対する強硬姿勢を貫いている。

これは、米国の国益を保護し、中国の脅威に対抗するためだと説明されている。

しかし、一部では、大統領選挙を前にトランプ氏が中国を攻撃することで、支持率を回復させようとしているとの見方もある。

米中関係の悪化は、貿易摩擦や新型コロナウイルス問題、香港問題など、様々な要因が絡み合っている。

両国は、共通の利益を追求するためには、対話を続ける必要があるが、現段階では、その道筋は険しい。

WTOは2024年と2025年の世界貿易量の伸び率を3%前後と予測していますが、地政学リスクがもたらす負の影響に警鐘を鳴らしています。

特に米中関係の悪化が懸念されており、米国の対中輸入は2023年に過去10年間で最大となる減少幅を記録しました。

欧米諸国は経済安全保障の観点から中国依存を低下させる取り組みを進めており、貿易面での中国依存度は減少しています。

しかし、米国から中国への輸出は2024年第2四半期に横ばいとなり、一部製品では増加も見られます。

米中間の貿易は今後、地政学リスクの影響を受けながらも、部分的に回復する可能性も示唆されています。

米中貿易摩擦は、日本の経済に多岐にわたる影響を与えています。

製造業では、自動車や電子機器など、米中市場への依存が高い産業が大きな打撃を受け、部品調達コストの上昇や生産遅延、価格競争力低下などの問題が生じています。

貿易収支では、中国向け輸出の減少と米国からの輸入増加により、悪化するリスクが高まっています。

さらに、投資環境の悪化や為替市場の変動など、様々な側面で日本の経済に悪影響を及ぼしています。

米中貿易摩擦は、日本の経済成長の阻害要因となり、企業の収益や雇用にも悪影響を与える可能性があります。

日本政府は、米中両国との関係改善に努め、貿易摩擦の長期化による悪影響を最小限に抑える対策を講じる必要があります。

米中関係の悪化は、世界経済の不確実性を高めているな。

米中対立は、日本企業にとって大きな課題ですが、新たなビジネスチャンスも存在します。

💡 米中関係は、今後も緊張した状態が続くと予想される。

💡 日本企業は、米中対立の影響を最小限に抑える対策を講じる必要がある。

💡 日本は、米中両国との関係を戦略的に構築していく必要がある。