春闘は日本の経済を動かすのか?春闘の歴史とは!?

2025年春闘!物価高騰の中、賃金は上がるのか?企業業績、人手不足、物価上昇の3つの要素が賃上げにどう影響するか解説。歴史的な賃上げを実現した2024年春闘から、2025年はどうなるのか?

💡 春闘は、日本の賃金決定システムにおいて重要な役割を果たす制度である。

💡 春闘は、労働組合が産業別に結束して賃上げ要求を行う。

💡 春闘は、日本の経済成長と分配に影響を与える。

それでは、春闘の歴史と現状について詳しく見ていきましょう。

高度成長期における春闘

春闘は日本の経済にどう影響を与えてきた?

成長と分配の好循環を実現

春闘の歴史は、日本の経済成長と深く関わっているんですね。

公開日:2024/12/09

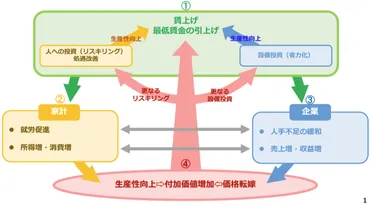

✅ 賃上げは、家計の消費拡大、企業の売上と収益増加を促進し、経済全体の好循環を生み出す重要な要素です。しかし、賃上げを実現するには、生産性向上、取引先とのコスト転嫁、人材不足の解消など、様々な課題を克服する必要があります。

✅ 生産性向上は、賃上げが持続可能な好循環を生み出すために不可欠です。特に、非製造業では労働生産性の伸びが限定的で、労働分配率の低下が課題となっています。

✅ 最低賃金の引き上げは、家計所得の向上と地方経済活性化に貢献しますが、地域間格差の解消、価格転嫁の促進、人材需給ミスマッチの解消など、課題も多く存在します。政府はこれらの課題に対処するため、様々な政策を展開しています。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/10968445/body/高度成長期は、企業収益の増加と国内競争により、賃上げ率が高かったんですね。

春闘は、日本の賃金決定システムにおいて重要な役割を果たす制度です。

1955年から始まり、労働組合が産業別に結束して賃上げ要求を行うようになりました。

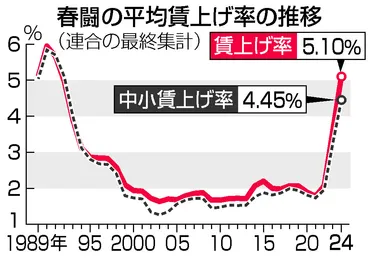

企業収益の増加と国内競争が主な要因となり、賃上げ率は10%を超える時期もありました。

賃上げは、家計消費の増加を促し、「成長と分配の好循環」を実現しました。

分析結果では、この期間の実質国民所得の増加分は、実質雇用者報酬の方が実質企業利潤よりも大きく伸びています。

そりゃあ、企業が儲かれば従業員にも還元するしかないだろう。それが健全な経済活動だ。

オイルショックとバブル崩壊後の春闘

オイルショック以降、日本の賃金はどのように推移したか?

低迷傾向

高度成長期以降は、オイルショックやバブル崩壊の影響で、経済状況が大きく変化しましたね。

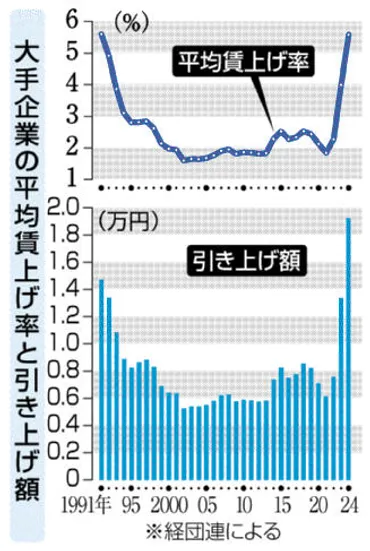

✅ 2024年春闘の最終集計によると、大手企業の月給の賃上げ率は平均5.58%となり、1991年以来33年ぶりの高水準を記録しました。

✅ これは、経団連が発表したもので、定期昇給やベースアップ(ベア)を含む数値です。

✅ 賃上げ率が高くなった背景には、物価高騰や人手不足が挙げられます。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1528852オイルショックやバブル崩壊後、賃上げ率が低下したのは残念ですね。

1970年代のオイルショックは、経済成長の鈍化と企業収益の減少をもたらしました。

春闘の賃上げ率は低下し、分配の面では、実質企業利潤の伸びが実質雇用者報酬の伸びを上回るようになりました。

1980年代以降、バブル経済期には企業収益の増加と物価上昇により賃金が一時的に上昇しましたが、バブル崩壊後はデフレ経済が長期化し、賃金は低迷しました。

春闘の賃上げ率は低水準で推移し、企業は人件費削減を重視する傾向が見られました。

バブル崩壊後は、デフレ経済の影響で賃金が低迷したんだね。経済って難しい。

現代の春闘と経済政策

春闘は経済にどんな影響を与えるの?

賃金上昇と消費拡大

現代の春闘は、政府の経済政策とも密接に関係しています。

✅ 2023年の春闘は、約30年ぶりの物価上昇局面であり、賃上げ圧力が高まっている。

✅ 経団連と連合は、賃上げによるデフレ脱却と人への投資を促進し、日本経済の構造的な賃金引き上げを目指している。

✅ 歴史的な物価上昇を受けて、連合は5%程度の賃上げを要求している。経団連は、適切な価格転嫁を促進することで、中小企業にも賃金引き上げの波が広がることを期待している。

さらに読む ⇒ニュースイッチ by 日刊工業新聞社出典/画像元: https://newswitch.jp/p/35675政府はデフレ脱却を目指し、賃上げを政策目標に掲げているんですね。

近年、政府はデフレからの脱却を目指し、賃上げを政策目標の一つとして掲げています。

春闘は、賃金水準を決定する重要な機会として注目されています。

賃金が十分に上昇すれば、家計消費の増加につながり、「成長と分配の好循環」が実現すると期待されています。

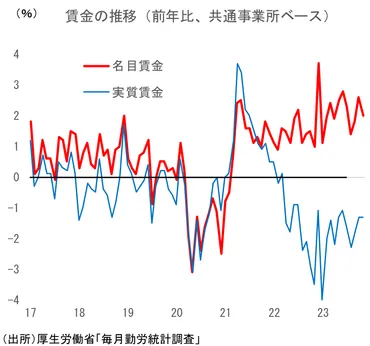

最近の物価上昇は、正直困るわ。賃上げは嬉しいけど、物価も上がってるから、実質的には変わらない気がする。

2025年の春闘展望

2025年の景気、賃上げは実現する?

労働生産性上昇で可能

2025年の春闘は、労働組合が5%以上の賃上げを要求するとのことですね。

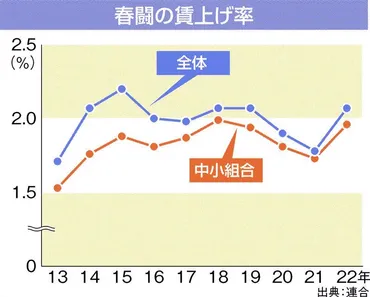

✅ 連合は2025年春闘で5%以上の賃上げを要求することを決定し、前年の高い目標を維持し、賃上げの流れの定着を目指しています。

✅ 中小労働組合はさらに高い6%以上の賃上げを要求し、企業規模による格差是正を図ります。連合は定期昇給2%に加え、ベースアップで3%以上の賃上げを要求し、中小企業にはさらに1%以上を上乗せして、金額ベースで1万8000円以上の賃上げを目指しています。

✅ 連合は2024年春闘では高い賃上げが実現したものの、生活が向上したと実感している人が少なく、個人消費が低迷していることを指摘し、賃上げの裾野を広げていく必要があると訴えています。

さらに読む ⇒東京市場&NY市場 - 時事エクイティ出典/画像元: https://equity.jiji.com/commentaries/2024101800713g2025年の春闘は、労働生産性の伸びが賃金上昇を後押しするとの見方が強いですね。

2025年の景気は賃上げが焦点となり、労働生産性の上昇が賃金上昇を後押しすると予想されます。

企業向けサービス価格指数や中小企業庁の価格転嫁調査などから、人件費コストプッシュ圧力が高まっていることがわかります。

また、非正規労働者の賃金指標も上昇傾向にあります。

企業収益の分析では、損益分岐点売上高比率が低下し、労働生産性の伸び率が賃金上昇率を上回っていることから、賃上げの余力は大きいと考えられます。

消費者物価上昇率が2.0~2.5%程度に落ち着くと予想されることから、名目値の労働生産性もそれに伴い上昇すると見られます。

労働組合は生活防衛のために物価上昇率並みの賃上げを要求すると考えられます。

労働生産性向上は、賃上げの鍵になるだろう。投資して効率化を進めないと、競争に負けるぞ。

2025年春闘の予測と課題

2025年春闘、賃上げ率は?

4.8% 予想

2025年の春闘は、物価高への配慮や企業業績の伸びを考えると、賃上げ率は高水準を維持する可能性が高いですね。

✅ 2024年の春闘賃上げ率は、物価高への配慮、企業業績の好調、人手不足感の強まりなどの要因から、前年を上回る3.95%と予測されています。

✅ 特に、物価高に対する労働者側の意識の高まりが賃上げ要求を後押しし、企業側も賃上げを容認する姿勢を見せているため、2023年を上回る賃上げが実現する可能性が高いとされています。

✅ しかし、賃上げ率が3%程度に達しても、2%の物価上昇率を上回ることは難しいとされ、賃金増加と物価上昇の好循環を実現するには、より高水準の賃上げが必要であるとの指摘もあります。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/315919.html2025年の春闘は、人手不足感や物価高の影響で、賃上げ要求が強まることが予想されますね。

2025年の春闘賃上げ率は、厚生労働省ベースで4.8%、連合ベースでベースアップ3.0%程度と予測されます。

2024年春闘では歴史的な賃上げが実現したものの、2025年は物価上昇率や企業業績の伸び鈍化が見込まれるため、賃上げ率は若干鈍化する可能性が高いです。

しかし、人手不足感は依然として強く、物価高への配慮や企業業績の底堅さもあり、賃上げは実現すると予想されます。

賃上げ率は「加速」よりも「定着」を意識しており、2025年度の実質賃金はプラスとなる可能性が高いものの、増加幅は小幅にとどまる見込みで、個人消費の活性化については不透明感が大きい。

賃上げの要因としては、①強い人手不足感、②物価高への配慮、③底堅い企業業績が挙げられます。

特に人手不足感は構造的な問題であり、人材確保のために賃上げは必須となっています。

物価高への配慮は企業の社会的責務として重要視されており、企業業績は良好なため、賃上げの余力は存在します。

組合側は「+5%以上」(うちベースアップ+3%以上)の賃上げを要求し、経営側も賃上げに前向きな姿勢を示しています。

中小企業は価格転嫁が難しく、賃上げが難しい状況もあるが、人手不足感はより深刻であり、相応の賃上げが行われる可能性が高いです。

2025年の春闘は、企業業績が安定しているから、賃上げは実現すると思うよ。人材確保のためにも、賃上げは必要だ。

春闘は、日本の経済全体に影響を与える重要な制度です。

今後も、賃上げと経済成長のバランスをどのように取るのか注目していきたいですね。

💡 春闘は、日本の賃金決定システムにおいて重要な役割を果たす制度である。

💡 春闘は、労働組合が産業別に結束して賃上げ要求を行う。

💡 春闘は、日本の経済成長と分配に影響を与える。