災害ボランティアは本当に必要?能登半島地震の教訓ボランティア活動の変化とは!!?

阪神・淡路大震災から28年、災害ボランティアは変化の岐路に。能登半島地震での自粛ムードや行政の統制強化が、ボランティア活動を阻害する現状を、社会学の視点から解説。これからの災害支援に必要なのは、柔軟で多様なボランティア活動。秩序化と自由、そのバランスをどう取るのか?

💡 災害ボランティア活動の変遷と課題について解説します。

💡 能登半島地震におけるボランティア不足の現状と要因を探ります。

💡 ボランティア活動の効率化と連携強化に向けた取り組みを紹介します。

それでは、最初の章に移りましょう。

災害ボランティアの変遷:秩序化へのドライブ

災害ボランティアはなぜ変化している?

秩序化が進んでいる

今回の能登半島地震では、ボランティア不足が課題となっているんですね。

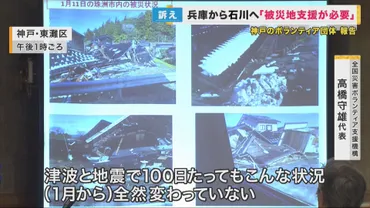

✅ 神戸市のボランティア団体が、能登半島地震の被災地である珠洲市を訪れ、復興支援の報告会を行いました。

✅ 報告会では、津波被害が依然として深刻で、ボランティア不足が課題であることが指摘されました。特に、巨大なキリコなどの移動作業には、多くのボランティアが必要とされています。

✅ 兵庫県は、集団でのボランティア活動を支援するため、助成金を支給する方針を発表し、ボランティア不足の解消に向けて動き出しています。

さらに読む ⇒関西テレビ放送 カンテレ出典/画像元: https://www.ktv.jp/news/feature/240417-noto/阪神・淡路大震災から29年が経ち、ボランティア活動に対する意識も変化していると感じます。

1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに、災害ボランティアは日本社会に広く認知され、根付きました。

しかし、2024年の能登半島地震では、ボランティア不足が問題視され、政府の対応の遅れや、SNS上での批判がボランティア自粛ムードを生み出したとされています。

社会学部の林大造教授は、この現状を「秩序化へのドライブ」という概念で説明します。

これは、災害ボランティアが、柔軟性や臨機応変さを求められる状況から、ルール化や仕組み化された秩序志向へと変化していることを示すものです。

この変化によって、災害現場における多様なニーズへの対応が困難になる可能性や、ボランティア活動への参加意欲の低下などが懸念されます。

また、東日本大震災では、ボランティア活動を通して、被災者の「声なき声」を聞くことの重要性を認識したと林教授は述べています。

今後は、災害時に必要な支援を効果的に提供するための、より柔軟で多様なボランティア活動を促進していくことが重要となります。

なるほど。林教授の意見は確かにそうだな。俺も企業でボランティア活動は積極的に推進しているけど、最近はルール化されていないと、なかなか動いてくれない人が多いんだよな。

能登半島地震におけるボランティア不足:自粛ムードと行政の統制

能登半島地震のボランティア活動はなぜ減った?

自粛ムードと行政統制の影響

なるほど。

SNSの情報に左右されることなく、冷静に判断することが重要ですね。

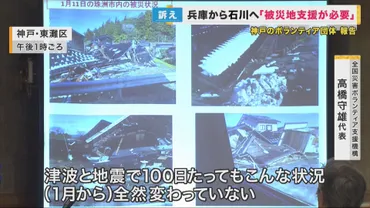

✅ 能登半島地震におけるボランティア活動は、行政による「不要不急の移動」自粛要請やSNSでの批判的な意見により、過去の大規模災害に比べて参加者が少なく、人手不足が続いている。

✅ 行政によるトップダウン型のボランティア管理体制の強化や、SNSでの誤った情報の拡散によって、自粛ムードが醸成され、ボランティア活動の自主性が阻害されている現状がある。

✅ 行政のトップダウン型管理体制は、ボランティア活動の自主性を損ない、自粛を助長し、結果的に被災地支援の遅れにつながる可能性がある。そのため、行政はボランティア活動をより柔軟に受け入れる体制を構築し、SNSでの情報拡散の正確性と透明性を確保することが重要である。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/314568行政による統制強化は、ボランティア活動の自主性を阻害し、結果的に被災地支援の遅れにつながる可能性があるんですね。

能登半島地震の発生後、現地へのボランティア活動に対し、SNSを中心に「自粛論」が広がった。

行政による「不要不急の移動」抑制の呼びかけが拡大解釈され、ボランティア活動も含まれるとの誤解が生じた。

加えて、渋滞の原因がボランティア車両であると断定する情報が流布し、批判が強まった。

行政によるボランティア活動の統制強化も、自主性を阻害し人手不足の一因となっている。

阪神・淡路大震災では、1カ月で62万人のボランティアが活動していたのに対し、能登半島地震では2カ月以上経過しても7000人に満たない。

これは、自粛ムードと行政による統制強化が、ボランティア活動を阻害している可能性を示唆している。

うむ、行政はボランティアを管理するんじゃなくて、うまく活用する仕組みを作らないとダメだな。俺なら、ボランティアにインセンティブを付与して、もっと積極的に参加してもらうようにするわ。

ボランティア活動の減少:自粛ムードと市民活動への不信感

能登半島地震のボランティア活動は、阪神・淡路大震災と比べてなぜ少ない?

自粛ムードやプロ意識、市民活動への不信感

震災直後の混乱の中で、ボランティア活動を行うのは大変だったと思います。

✅ 1995年の阪神淡路大震災の被災地で、著者が所属する日本ステンレス工業株式会社が屋根修理のボランティア活動を開始したことが、災害復旧職人派遣協会設立の起源である。

✅ 著者は、被災地での屋根修理の必要性を感じ、社員と共にボランティア活動を決意。行政や地元企業からの支援を受け、ブルーシートや資材を調達し、緊急車両として被災地へ向かった。

✅ 現地では、混乱の中で屋根修理よりも緊急度の高い作業が多く、当初の予定とは異なり、実際に屋根修理のボランティア活動を行えたのは、阪神淡路大震災から10日後であった。

さらに読む ⇒職人隊|(一社)全国災害復旧職人派遣協会ホームページ出典/画像元: https://shokunintai.or.jp/211018/ボランティア活動の減少は、様々な要因が複合しているんですね。

市民活動に対する不信感も、大きな問題点だと感じます。

能登半島地震では、発災から1カ月が過ぎても、災害ボランティアセンターを通じて活動しているのは延べ2739人と、阪神・淡路大震災の発生1カ月で延べ62万人と比べて大幅に少ない。

これは、交通事情などを理由としたボランティアの自粛ムードや、プロとアマを区別してしまう空気、市民活動を信じない風潮などが背景にあると指摘されている。

一方、専門ボランティアは114団体が現地入りし、活動している。

議論の源流は阪神・淡路大震災で、当時全国から駆けつけたボランティアは「混乱」と「自由」の両側面が指摘された。

しかし、行政は「混乱」と捉え、全て管理したいという空気がその後、生まれたと考えられる。

市民が自主的に動ける文化がなくなっていると感じる専門家もいる。

あんたも昔はあんなに頑張ってたのに、今はそうでもないみたいね。

課題:ボランティア活動の効率化と連携強化

能登半島地震でのボランティア活動、課題は何?

効率化と連携強化

ボランティア不足は深刻な問題ですが、行政も対策を講じているんですね。

公開日:2024/05/02

✅ 能登半島地震から4ヶ月が経過し、多くのボランティアが被災地で活動を開始しました。

✅ 石川県知事は、被災地の状況を鑑みて、ボランティアの受け入れ拡大を目指しており、交通アクセス改善も進めています。

✅ 地震直後は、ボランティアの活動を控えるよう呼びかけていましたが、現在ではボランティアの積極的な参加を促しています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/DA3S15925635.htmlボランティア活動の効率化と連携強化は、今後の課題ですね。

能登半島地震の被災地では、多くの支援団体が活動している一方で、ボランティアの能力をより生かすための課題も浮き彫りになっています。

阪神・淡路大震災を機に設立された「被災地NGO恊働センター」は、能登半島地震でも支援物資の配布や炊き出しなどを行っています。

一方、個人ボランティアの参加は、初動期に少なかったことが課題です。

県は、ホームページでボランティア登録を受け付けていましたが、被災地の受け入れ態勢が整うまで時間がかかりました。

また、馳浩知事は、不要不急の移動を控えるよう呼びかけ、SNS上では「行かないことが支援」という言葉が広まりました。

今後の課題としては、被災地へのボランティア派遣の効率化、支援団体の連携強化、ボランティアのスキルアップなどが挙げられています。

なるほど。ボランティア活動の効率化は、俺の得意分野だな。企業のCSR活動みたいに、ボランティア活動もマネジメントして、成果を最大限に引き出すことが重要だ。

長期化における課題:被災者自立と経済復興への影響

阪神淡路大震災のボランティア活動は、どんな課題を抱えていた?

自立阻害や経済回復妨げ

長期化するボランティア活動は、被災者の自立を阻害する可能性があるんですね。

✅ この記事は、阪神・淡路大震災に関する情報、特に震災後のボランティア活動や復興支援活動に焦点を当てています。

✅ 記事には、神戸市や兵庫県内の様々な組織・団体、そして個人による活動が紹介されています。

✅ 具体的には、震災ボランティア活動のネットワーク、被災者支援団体、地域住民による復興活動、海外からの支援活動などが挙げられます。

さらに読む ⇒ 阪神・淡路大震災・災害ボランティアリンク集出典/画像元: https://www.shinsaihatsu.com/link/volunteer.html記事では、ボランティア活動の長期化に伴う課題について、具体的な事例が紹介されていますね。

阪神・淡路大震災のボランティア活動は、初期の段階では被災者支援に大きく貢献しましたが、時間の経過とともに、ボランティア活動が被災者の自立や被災地経済の復旧を妨げる可能性が指摘されました。

具体的には、医療ボランティアの活動が診療所の復旧を遅らせる、長期化するボランティア活動が被災者の自立を阻害するといった問題がありました。

また、ボランティア活動の長期化に伴い、資金不足も課題となり、兵庫県ではボランティア活動に対する助成金制度が設けられるなど、対策が進められました。

このように、ボランティア活動は、被災直後には不可欠な役割を果たしますが、長期化するにつれて、被災地の実情に合わせて活動内容や体制を見直す必要性が生じることがわかります。

長期的な視点で、被災地の復興を支援していくことは、難しい課題だな。

今回の記事では、災害ボランティア活動の現状と課題について詳しく解説しました。

💡 災害ボランティア活動は、社会全体の意識の変化や行政の対応によって、様相が変化しています。

💡 ボランティア不足の問題は、行政による統制強化やSNSでの情報拡散などが要因として挙げられています。

💡 今後の課題としては、ボランティア活動の効率化、支援団体の連携強化、市民活動に対する信頼回復などが挙げられます。